Deutschland: Ein Schwergewicht in der Mitte Europa

Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Mitteleuropas. Das bevölkerungsreichste Land Europas ist seit 1990 wiedervereinigt und ist von kultureller Vielfältigkeit sowie regionalen Besonderheiten geprägt. Die heutigen 16 Bundesländer sind aus mehr als doppelt so vielen Königreichen, Fürstentümern und Residenzstädten hervorgegangen. Die deutsche Hauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt ist Berlin. Weitere Metropolen sind Hamburg, München und Köln.

Der größte Ballungsraum ist das Ruhrgebiet. Die Metropole Frankfurt am Main ist hingegen als Finanzzentrum international von Bedeutung. In Deutschland gibt es zudem ein überaus reiches kulturelles Erbe. Bei der UNESCO sind derzeit 55 Beiträge zum Weltkulturerbe verzeichnet - vom Aachener Dom über das Mittelrheintal bis hin zum Limes.

Die Bundesrepublik entstand mit der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 aus dem Zusammenschluss der drei westlichen Besatzungszonen. Mit dem Besatzungsstatut vom 21. September 1949 räumten die drei Besatzungsmächte dem neuen deutschen Staat mit dem alliierten Vorbehaltsrecht jedoch nur eine begrenzte Souveränität ein. Die Hauptstadt des Landes wurde Bonn. Politisch war Westdeutschland von der Westintegration Konrad Adenauers und der Ostpolitik Willy Brandts geprägt. Wirtschaftlich und gesellschaftlich waren besonders das Wirtschaftswunder, der RAF-Terror sowie die Friedensbewegung für die Bundesrepublik prägend.

Völkerrechtlich ist die Bundesrepublik der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches (1871-1945). Dabei wird in diesem Zeitraum zwischen drei Perioden unterschieden: Das Deutsche Kaiserreich (1871-1918), die Weimarer Republik (1918/19-1933) sowie der NS-Staates (1933-1945). Der erste deutsche Nationalstaat entstand mit der Reichsgründung 1871. Nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur im Mai 1945 stand Deutschland unter der Besatzung der alliierten Siegermächte.

Bereits wenige Wochen nach Konstituierung der Bundesrepublik wurde am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik gegründet. Die DDR umfasste das Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und definierte sich vielmehr als sozialistischer Arbeiter- und Bauernstaat. Dabei beharrte die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) auf ihre politische Führungsrolle. Faktisch war die DDR jedoch ein Satellitenstaat der Sowjetunion. Ökonomisch war die sie planwirtschaftlich auf der Grundlage von Fünfjahresplänen organisiert. Sein Ende fand der ostdeutsche nach der Wende mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990.

Kurzinformation: Der "Schicksalstag der Deutschen" - der 9. November Der 9. November hat in kaum einem anderen Land eine so große Bedeutung wie in Deutschland. Auf diesen Tag fallen eine Reihe von historischen Ereignissen, die mittlerweile in der deutschen Geschichte als politische Wendepunkte angesehen werden. Dazu gehören die Ausrufung der Republik 1918, der Hitler-Putsch 1923, die November-Pogrome 1938 sowie der Mauerfall 1989. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wird das Datum von Historikern und Journalisten verbreitet als "Schicksalstag der Deutschen" bezeichnet.

|

Welche Sprachen werden besonders häufig gesprochen?

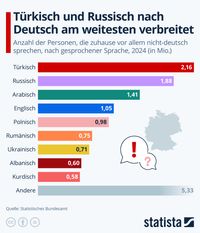

Laut einem Bericht des Statistischen Bundesamtes anlässlich des Internationalen Tages der Muttersprache am 21. Februar 2026 wird in rund 77 Prozent der Haushalte ausschließlich Deutsch gesprochen. Weitere 17 Prozent der Haushalte waren mehrsprachig und nutzten neben Deutsch noch mindestens eine weitere Sprache. Dabei war Deutsch in rund 26 Prozent der Haushalte die vorwiegend genutzte Sprache in den eigenen vier Wänden. Knapp 74 Prozent verständigten sich dabei hauptsächlich in einer anderen Sprache. Die übrigen sechs Prozent der Bevölkerung sprachen jedoch kein Deutsch, sondern ausschließlich eine oder mehrere andere Sprachen.

Quelle: Statista

Die Oder-Neiße-Linie als Grenzlinie

Seit 1945 bilden die Flüsse Oder und Neiße die gemeinsame Staatsgrenze von Deutschland und Polen. Am 2. August 1945 verständigten sich die Siegermächte im Potsdamer Abkommen auf den Grenzverlauf mit der damaligen Volksrepublik Polen. Dadurch wurde faktisch ein Viertel des deutschen Staatsgebietes in den Grenzen von 1937 unter polnische und sowjetische Verwaltung gestellt.

Die DDR erkannte bereits mit dem Görlitzer Abkommen vom 6. Juli 1950 die Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnischen Grenzverlauf an. Die Bundesrepublik Deutschland erkannte die Oder-Neiße-Linie erst mit dem Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970 an - allerdings vorbehaltlich einer Änderung im Rahmen einer Friedensregelung.

Erst nach der deutschen Wiedervereinigung 1990 wurde die Oder-Neiße-Grenze im Zwei-plus-Vier-Vertrag sowie im deutsch-polnischen Grenzvertrag vom 14. November 1990 endgültig als rechtmäßige Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen anerkannt. Zudem gab Deutschland alle Ansprüche auf die ehemaligen Ostgebiete endgültig auf.

Monumentale Denkmäler aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs

Bereits vor der Gründung des Kaiserreichs 1871 suchten die national gesinnte Kreise nach Orten und Figuren, um sich selbst des noch zersplitterten Vaterlandes zu vergewissern. Der Erfolg im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) und die Reichsgründung am 18. Januar 1871 mit dem folgenden wirtschaftlichen Aufschwung förderten das Bedürfnis nach einem nationalistischen Pomp und Gloria weiter. Die wichtigsten Monumentaldenkmäler aus dieser Epoche im Überblick:

- Das Deutsche Eck in Koblenz ist eine künstlich aufgeschüttete Landzunge an der Mündung der Mosel in den Rhein. Die 1897 errichtete Reiterstatue stellt den ersten deutschen Kaiser Wilhelm I. (1871-1888) dar. Zwischen 1953 und 1990 diente der Sockel als Mahnmal der deutschen Einheit. 1993 wurde schließlich nach kontroversen Diskussionen wieder eine Nachbildung der Skulpturengruppe nach auf dem Sockel angebracht. Heute ist das Deutsche Eck das Wahrzeichen der Stadt Koblenz und ein bedeutender Anziehungspunkt für Touristen. Seit 2002 ist es ein Teil des heutigen UNESCO-Weltkulturerbes Oberes Mittelrheintal.

- Das Niederwalddenkmal oberhalb von Rüdesheim am Rhein wurde am 28. September 1883 eingeweiht und soll an die Einigung Deutschlands im Jahre 1871 erinnern. Die Hauptfigur des Denkmals ist die 12,5 Meter hohe Germania. Seit 2002 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Bis heute zieht zahlreiche Touristen an.

- Mit einer Höhe von 91 Metern gilt das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig als eines der größten Denkmäler Europas. Es wurde von 1893 bis 1913 durch Spenden errichtet und erinnert an die Völkerschlacht von Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813. Die plastischen Arbeiten wurden von den Bildhauern Christian Behrens (1852-1905) und Franz Metzner (1870-1919) gestaltet.

- Das Hermannsdenkmal wurde zwischen 1838 und 1875 nach Entwürfen des Architekten und Bildhauers Ernst von Bandel (1800-1876) errichtet. Es erinnert an den Sieg des Cheruskerfürsten Arminius über die römischen Legionen unter dem römischen Statthalter Publius Q. Varus (47/46 v. Chr.-9 n. Chr.) in der Schlacht im Teutoburger Wald.

- Mit dem Kyffhäuserdenkmal auf der Kuppe des Kyffhäuserberges in Thüringen wurde der Mythos um den Staufer-Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) bemüht, der angeblich im Innern des Berges auf die Einheit wartet. Errichtet wurde es zwischen 1890 und 1896 zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. (1871-1888). Mittlerweile gehört es zu den Nationaldenkmälern in Deutschland.

- Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstand der Herkules. Das Bauwerk diente vor allem der Belustigung und Selbstdarstellung von Landgraf Karl von Hessen-Kassel (1670-1730). Heute ist es ein Wahrzeichen der Stadt Kassel.

- Die Walhalla bei Donaustauf wurde zwischen 1830 und 1842 im Auftrag des bayerischen Königs Ludwig I. (1825-1848) errichtet. In der neo-klassizistischen Ruhmeshalle werden mit 132 Büsten und 64 Namenstafeln bedeutende deutsche Persönlichkeiten geehrt.

- Die Ruhmeshalle wurde von 1843 bis 1853 von Leo von Klenze (1784-1864) im Auftrag von König Ludwig I. von Bayern (1825-1848) an der Theresienwiese in München errichtet. Das klassizistische Gebäude ist bedeutenden Personen der bayerischen Geschichte gewidmet. Sie bildet außerdem ein Ensemble mit der Bavaria.

Helgoland - Deutschlands einzige Hochseeinsel

Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland liegt rund 70 Kilometer vom Festland entfernt in der Deutschen Bucht und gehört zum Bundesland Schleswig-Holstein. Die Hauptinsel aus Sandstein ist etwa einen Quadratkilometer groß und ragt bis zu 61 Meter aus dem Meer. Daneben liegt eine etwa 700.000 Quadratmetern große Düne mit Badestränden, die im Jahre 1720 bei einer Sturmflut abgetrennt wurde.

Wegen ihrer Lage und Natur ist die Insel in der Nordsee ein beliebtes Ausflugsziel: Allein 2024 kamen rund 302.000 Tages- und Übernachtungsgäste nach Helgoland. Zu den tierischen Attraktionen zählen Seehunde, Kegelrobben, Trottellummen sowie zahlreiche Zugvögel. Für die 1.329 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2024) ist der Tourismus daher die wichtigste Einnahmequelle.

Helgoland blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück: Im 7. Jahrhundert wurde die Insel von den Friesen besiedelt. Im Jahre 1402 fiel Helgoland an das Herzogtum Schleswig, später an Dänemark und Großbritannien. Mit dem Helgoland-Sansibar-Vertrag von 1890 fiel die Insel an das Deutsche Reich. Am 18. April 1945 wurde Helgoland das Ziel eines britischen Luftangriffs, bei dem fast alle überirdischen Bauten zerstört wurden - zwei Jahre später wurden auch die unterirdischen Militäranlagen gesprengt.

In der Folgezeit blieb die Insel ein britisches Sperrgebiet und diente der Royal Air Force als militärisches Übungsgebiet. Erst am 1. März 1952 wurde Helgoland an die Bundesrepublik zurückgegeben. Mit dem Wiederaufbau entwickelten sich der Fremdenverkehr und der Kurbetrieb zu wichtigen Wirtschaftszweigen. Heute ist die Insel ein Teil des deutschen Wirtschaftsgebiets. Allerdings gehört sie weder zum Zollgebiet der Europäischen Union noch zum deutschen Steuergebiet.

Das Tor zur Welt: Der Hamburger Hafen

Der Hafen von Hamburg ist der offene Tidehafen der Freien und Hansestadt. Mit einer Fläche von etwa 7.200 Hektar ist er der größte Seehafen Deutschlands. Europaweit steht er nach Rotterdam und Antwerpen an dritter Stelle. In Hamburg kann nahezu jede Form von Waren umgeschlagen werden. Diverse Schifffahrtslinien verbinden ihn zudem mit etwa 900 Häfen in etwa 170 Ländern. 2024 wurden 111,8 Millionen Tonnen an Waren umgeschlagen, davon etwa zwei Drittel in Containern (78,7 Millionen Tonnen).

Das restliche Drittel entfällt auf Massengüter wie Kohle, Erz, Mineralöl oder Getreideprodukte. Neben dem Umschlag von Waren erfolgt im Hamburger Hafen die gewerbliche Verarbeitung, Lagerung und Veredelung von zumeist importierten Gütern. Er dient als Standort für die Mineralindustrie und gilt zunehmend als Anlauf für Kreuzfahrtschiffe. Der Schiffbau auf den Hamburger Werften ist seit den 1960er-Jahren jedoch stark rückläufig.

Die Ursprünge des Hamburger Hafens reichen bereits bis ins 9. Jahrhundert zurück. Als das offizielles Gründungsdatum gilt der 7. Mai 1189 als Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) den Hamburgern in einem Freibrief die Zollfreiheit für die Hamburger Schiffe bis zur Elbmündung an der Nordsee gewährte. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Hafen mit zahlreichen Hafenbecken und Kaianlagen bis zu seiner heutigen Größe erweitert. Verwaltet wird er von der Hamburg Port Authority.

Der Hafen bietet 320 Liegeplätze für Seeschiffe an 35 Kilometer Kaimauer. Davon sind 38 Großschiffsliegeplätze für Container- und Massengutschiffe, 97 Liegeplätze an Dalben und 60 Landeanleger einschließlich der Fähranleger der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG. Durch die Landflächen führen 137 Kilometer öffentliche Straßen, 156 Kilometer Uferstrecken und 314 Kilometer Hafenbahngleise. Es gibt drei Straßen- und Fußgängertunnel und 147 Brücken, davon 53 feste Eisenbahnbrücken, 52 feste Straßenbrücken, fünf Fußgängerbrücken, neun sonstige und elf bewegliche Brücken.

2003 wurden zudem die Bauarbeiten für die HafenCity aufgenommen. Der Stadtteil im Bezirk Hamburg-Mitte umfasst eine Gesamtfläche von rund 2,4 Quadratkilometern und gehörte ehemals zum Freihafen. Auf einer Fläche von 157 Hektar sollen hier bis Mitte der 2030er-Jahre Wohneinheiten für bis zu 14.000 Personen sowie etwa 3.000 Hotelzimmer und Arbeitsplätze für bis zu 45.000 Personen - vornehmlich im Bürosektor - entstehen. Außerdem ist es das flächengrößte laufende Stadtentwicklungsprojekt Hamburgs.

Der Nord-Ostsee-Kanal - ehemalige kaiserliche Wasserstraße

Der Nord-Ostsee-Kanal gehört zu den meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Er verbindet die Nordsee (Elbmündung) mit der Ostsee (Kieler Förde). Der Kanal ist rund 99 Kilometer lang, meist 162 Meter breit und rund elf Meter tief. Eröffnet wurde der Kanal nach achtjähriger Bauzeit im Jahre 1895 als Kaiser-Wilhelm-Kanal für die deutsche Kriegsflotte. Seine militärische Bedeutung hat die Wasserstraße aber mittlerweile verloren.

Vielmehr vereinfacht er den Warenverkehr zwischen den Anrainerstaaten der Ostsee und dem Rest der Welt. Die Schiffe sparen durch den Kanal rund 250 Seemeilen. Ohne Kanal müssten sie über die Skagerrak-Meerenge zwischen der Südküste Norwegens und der dänischen Halbinsel Jütland fahren. Allein 2023 passierten 26.659 Schiffe den Kanal - ohne Sport- und sonstige Schiffe. Weitere wichtige Wasserstraßen weltweit sind der Mittellandkanal, der Sueskanal oder der Panamakanal.

Die "Gorch Fock" - das Segelschulschiff der deutschen Bundesmarine

Das legendäre Segelschulschiff "Gorch Fock" ist das älteste Schiff der deutschen Bundesmarine und gilt als Botschafterin Deutschlands auf den Weltmeeren. Sie wurde auf der Hamburger Werft Bohm & Voss gebaut und lief 1958 vom Stabel. Das Schiff nach dem Schriftsteller Gorch Fock benannt, der im Ersten Weltkrieg während der Skagerrak-Schlacht im Jahre 1916 mit der SMS Wiesbaden unterging. Der Dreimaster hat eine 85-köpfige Stammbesatzung. Dazu kommen bis zu 138 junge Lehrgangsteilnehmer. In mehr als 50 Jahren wurden auf der "Gorch Fock" rund 14.500 Kadetten ausgebildet. 1989 kamen mit fünf Sanitätsoffiziersanwärterinnen erstmals Frauen an Bord.

Die "Gorch Fock" ist 89 Meter lang und zwölf Meter breit, der Tiefgang beträgt 5,25 Meter. Die Diesel-Antriebsanlage ermöglich eine Geschwindigkeit mit dem Motor von zwölf Knoten (etwa 23 Kilometer pro Stunde). Unter Segeln liegt die Höchstgeschwindigkeit bei rund 17 Knoten. Laut offizieller Statistik hat das Segelschulschiff bis Januar 2011 insgesamt 741.106 Seemeilen zurückgelegt. Dabei wurden bei 439 Hafenbesuchen 180 verschiedene Häfen angelaufen und über 60 Hoheitsgebiete auf allen Kontinenten besucht. Die "Gorch Fock" untersteht der Marineschule Mürwick bei Flensburg. Ihr Heimathafen ist Kiel.

Das deutsche Traumschiff "MS Deutschland" |

Die "MS Deutschland" wurde 1998 in Dienst gestellt. Gebaut wurde das Schiff auf der Kieler Howaldtsche-Deutsche Werft AG. Sie bietet in knapp 300 Kabinen Platz für mehr als 450 Passagiere und 280 Besatzungsmitglieder. Für einen entsprechenden Luxus sorgen ein Kasino, ein Kino, ein Golf-Deck, ein Fitness- und Wellness-Bereich sowie mehrere Schwimmbäder. Das Schiff ist 175 Meter lang und 23 Meter breit und von vier Hauptmaschinen angetrieben, die eine Leistung von 17.000 PS erreichen. Die Baukosten beliefen sich auf 215 Millionen D-Mark (etwa 110 Millionen Euro). Die Kiellegung erfolgte am 1. Dezember 1996. Der Stapellauf erfolgte am 16. Januar 1998. Nach der Insolvenz der Reederei Peter Deilmann wurde das Schiff an ein US-Unternehmen verkauft. Unter ihrem neuen Namen "World Odyssey" fährt sie seit 19. Mai 2015 unter der Flagge der Bahamas. Bis dahin war sie" das einzige deutsche Kreuzfahrtschiff, das noch unter deutscher Flagge fuhr. Eigner des Schiffes ist seit 2018 die Delos Cruise. Ihr Heimathafen ist Nassau, die Hauptstadt der Bahamas (seit 2018). Zuvor war es Neustadt in Holstein (1998 bis 2015). Die Pläne der Reederei, das Kreuzfahrtschiff aus Kostengründen unter maltesischer Flagge fahren zu lassen, wurden nach erheblichem öffentlichem Druck jedoch wieder zurückgezogen. Bekannt wurde die "MS Deutschland" als "Traumschiff" in der gleichnamigen ZDF-Fernsehserie. Seit 2015 dient die "Amadea" von Phoenix Reisen als Traumschiff. Bislang wurden insgesamt fünf Kreuzfahrtschiffe als Kulisse und Drehort für die Serie genutzt: Die "Vistafjord" der Norwegian American Cruises (1981-1982), die "Astor" (1983-1984) der Hamburger Reederei HADAG Seetouristik und Fährdienst AG, sowie die "Berlin" (1986-1999) und die "MS Deutschland" (1999-2014). |

Flughafen Frankfurt - das internationale Drehkreuz für den Flugverkehr

Der Verkehrsflughafen Frankfurt am Main ist der mit Abstand größte deutsche Flughafen und zugleich eines der weltweit bedeutendsten Luftfahrt-Drehkreuze. 2024 nutzten 61,564 Millionen Passagiere (440.854 Flugbewegungen( den Airport. Allein in der Sommersaison 2025 haben 83 Airlines insgesamt 275 Flugziele in 91 Ländern angeboten. Bei der Luftfracht ist der Frankfurter Flughafen das wichtigste Drehkreuz in Deutschland. So lag das Cargo-Volumen 2024 bei rund 20.050 Tonnen. Mit großem Abstand folgen die Flughäfen Köln/Bonn und Leipzig/Halle.

Zudem ist er ein eigenständiger Stadtteil von Frankfurt mit einer eigenen Infrastruktur. Dazu zählen ein Krankenhaus, Gotteshäuser aller Weltreligionen, mehrere Restaurants und Hotels sowie eine vollautomatische Hochbahn. Mit etwa 70.000 Arbeitsplätzen ist der Rhein-Main-Flughafen der größte Arbeitgeber Deutschlands.

Seinen Ursprung hat er im 1912 eröffneten "Luftschiffhafen am Rebstock". Betreibergesellschaft des Flughafens ist die im Jahre 1947 gegründete Fraport AG. Sie beschäftigt 18.057 Menschen (Stand 2023) und gehört dem Land Hessen mit 31,31 Prozent sowie der Stadt Frankfurt mit 20,92 Prozent. Der Rest entfällt auf Streubesitz - darunter die Deutsche Lufthansa AG mit einem Anteil von 8,44 Prozent.

Im Jahr 2024 verbuchte die Fraport AG einen Umsatz von rund 4,43 Milliarden Euro. Allerdings wirft das Unternehmen mit dem eigentlichen Luftverkehrsgeschäft kaum noch einen Gewinn ab. Die wirklichen Gewinnbringer sind die internationalen Beteiligungen und Dienstleistungen sowie die Vermietung der Park- und Einzelhandelsflächen oder die Vermarktung von Immobilien.

Zu den Hotspots des internationalen Luftfrachtverkehrs gehört die 1996 eröffnete Cargo-City Süd. Während Lufthansa Cargo im Norden ihr Geschäft abwickelt, sind auf der ehemaligen US-Airbase mehr 200 Speditionen, Airlines und andere Dienstleister auf einer Fläche von 98 Hektar angesiedelt. Einige Firmen haben ihre Gebäude mittels Erbrecht auf dem Flughafengelände errichtet und zahlen Pacht für ihre Grundstücke an die Fraport. Derzeit arbeiten rund 10.000 Menschen in den Frachtbereichen des Frankfurter Flughafens.

Mit dem Fernbahnhof wurde 1999 der größte Flughafenbahnhof Deutschlands eröffnet. Er wird täglich von mehr als 23.000 Reisenden genutzt; zudem halten hier täglich 210 Fernzüge, davon 185 ICEs. Neben dem Bahnhof Limburg Süd ist er der einzige reine Fernbahnhof der Deutschen Bahn AG. Seit 2002 ist er auch Teil der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main. Er ergänzt den heutigen Regionalbahnhof, welcher bereits am 14. März 1972 als nach zweiter Flughafenbahnhof nach Berlin-Schönefeld eröffnet wurde. Zwischen 1982 und 1993 wurde der Bahnhof vom Lufthansa-Airport-Express angefahren - er diente vor allem als Ersatz für Kurzstreckenflüge auf den Verbindungen von Düsseldorf und Stuttgart zum Flughafen.

Neben dem Frankfurter Flughafen diente der Flughafen Frankfurt-Hahn als weiteres Luftfahrtkreuz, um diesen dauerhaft zu entlasten. Die französische Besatzungsmacht baute ihn nach 1951 zunächst als Militärflugplatz im Hunsrück aus. Nach 1993 wird der Flughafen im Rahmen der Konversion als ziviler Flughafen genutzt. Mittlerweile ist er der fünftgrößte Frachtflughafen Deutschlands. Im Passagierverkehr wird er von Billig-Airlines genutzt. Für die irische Fluggesellschaft Ryanair war der Flughafen Frankfurt-Hahn sogar das wichtigste europäische Drehkreuz nach London-Standsted. Die Betreibergesellschaft des regionalen Flughafens ist die TRIWO Hahn Airport GmbH.

In Frankfurt am Main hat neben Condor auch die Lufthansa ihre Heimatbasis. Die größte deutsche Airline wurde 1926 gegründet und zählt heute zu den größten Fluggesellschaften der Welt. Mit 261 Maschinen fliegt sie derzeit 320 nationale und internationale Ziele an. Sie ist Initiatorin und Gründungsmitglied der Star Alliance - mit derzeit 26 Fluggesellschaften, 4.657 Maschinen und 641,10 Millionen Passagieren die größte Luftfahrtallianz der Welt. Zu den Tochtergesellschaften und Subunternehmen gehören unter anderem die Swiss - die Nachfolgegesellschaft der Swissair - und die Austrian Airlines. Seit 1993 betreibt die Lufthansa das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Zu den Tochtergesellschaften der Lufthansa gehört auch die Lufthansa CityLine. Sie führt in deren Auftrag unter dem Namen Lufthansa Regional die innerdeutschen und europäischen Ziele durch. Die größte deutsche Frachtfluggesellschaft ist die Lufthansa Cargo mit einem Streckennetz von etwa 300 Zielen auf fünf Kontinenten. Sie beschäftigt derzeit rund 4.568 Mitarbeiter und wickelt einen großen Teil ihres Frachtgeschäfts über den Rhein-Main-Flughafen ab.

- Website des Flughafens Frankfurt

- Wikipedia über die Flughäfen in Deutschland

Nationales Wahrzeichen: Das Brandenburger Tor in Berlin

Das Brandenburger Tor in der Bundeshauptstadt Berlin zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands. Zudem ist es eines der wichtigsten nationalen Symbolen des Landes. Das Tor wurde zwischen 1788 und 1791 auf Anweisung von König Friedrich Wilhelm II. (1786-1797) vom Architekten Carl Gotthard Langhans (1732-1808) erbaut. Mit dem Bauwerk sind viele Ereignisse in Geschichte der Stadt Berlin sowie in der deutschen und europäischen Geschichte verbunden. So tobten hier die Kämpfe der Märzrevolution 1848. Die Nationalsozialisten nutzten das Tor zur Inszenierung ihrer Fackelaufmärsche. Während der Teilung Berlins zwischen 1961 und 1989 stand das Tor isoliert auf der Ost-Seite der Stadt. Damit wurde das Brandenburger Tor zu einem Symbol des Kalten Krieges sowie nach 1990 für die Wiedervereinigung.

Mythos Adlon: Berlin erste Adresse für Politik und Prominenz

Das Hotel Adlon gehört heute zu den bekanntesten und luxuriösesten Hotels in Deutschland. Den Grundstein für das Traditionshaus legte der Hotelier Lorenz Adlon bereits im Oktober 1907. Bereits in seinen frühen Jahren wurde es zum Anlaufpunkt für Familien des Hochadels sowie ranghohe Politiker und Industrielle. Bekannte Monarchen wie Kaiser Wilhelm II. (1888-1918), der Zar von Russland gehörten ebenso zu den Gästen wie der Erfinder Henry Ford (1863-1947), der US-amerikanische Unternehmer John D. Rockefeller (1839-1937) oder der frühere deutsche Außenminister Gustav Stresemann (1878-1929).

Während der "Goldenen Zwanziger" war das Hotel Adlon der Anlaufpunkt für zahlreiche internationale Gäste. Nach der "Machtergreifung" durch die Nationalsozialisten nahm der Höhenflug der Nobelherberge ein vorläufiges Ende. In der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 1945 brannte das Hotel aus bislang ungeklärten Gründen nahezu völlig aus. Erst am 23. August 1997 wurde es in seiner heutigen Form wiedereröffnet und gehört nun zur Hotelkette Kempinski.

Symbol für den Kalten Krieg: Das geteilte Berlin

Der Westteil Groß-Berlins wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst von den drei westlichen Besatzungsmächten Großbritannien, Frankreich und USA verwaltet. Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 und der Verfassung von Berlin 1950 erhielt West-Berlin des Status eines Bundeslandes. Das Viermächteabkommen für Berlin von 1971 stellte jedoch fest, dass es kein "kontitutiver" Bestandteil der Bundesrepublik war. Während der Teilung war der Westteil Berlins eines der "Auswanderungsziele" für die westdeutsche Jugend sowie ein beliebtes Ziel der Wehrdienstflüchtlinge. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt konzentrierte sich um den Kurfürstendamm.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete der Ostteil Groß-Berlins im sowjetischen Sektor das neue Verwaltungszentrum der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 1949 wurde Ost-Berlin faktisch zur Hauptstadt der DDR. Völkerrechtlich blieb es zwar als Teil der Viersektorenstadt und damit unter alliierter Verwaltung. Nach dem Viermächteabkommen wurde Ost-Berlin - abgesehen von einigen alliierten Vorbehaltsrechten - in die DDR integriert. Das Zentrum war der Alexanderplatz mit dem Fernsehturm als markantes Wahrzeichen. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wurde Ost-Berlin ein Teil des Bundeslandes Berlin.

- Wikipedia über die Geschichte der Bundeshauptstadt Berlin

Symbol der deutschen Teilung - die Berliner Mauer

Mehr als 28 Jahre lang war die Berliner Mauer das Symbol für die Teilung Deutschlands in der Zeit des Kalten Krieges. Sie grenzte die Westsektoren Berlins vom Ostteil der Stadt sowie von der DDR ab. Die Mauer umfasste 155 Kilometer und war vier Meter hoch - allein 43 Kilometer davon trennte die beiden Teile Berlins. Die innerdeutsche Grenze selbst war rund 1.400 Kilometer lang. Die Mauer unterbrach zwölf S-Bahn- und U-Bahnlinien sowie 193 Straßen. Entlang des Grenzwalls gab es insgesamt acht Grenzübergänge zwischen West- und Ost-Berlin sowie sechs weitere zwischen der DDR und West-Berlin.

"Berlin wird leben und die Mauer wird fallen."

Einer der wohl bekanntesten Grenzübergange war der Checkpoint Charlie zwischen dem Ost-Berliner Bezirk Mitte und dem West-Berliner Bezirk Kreuzberg. Von 302 Beobachtungstürmen aus kontrollierten 11.500 Soldaten der DDR-Grenztruppen die Grenzbefestigungen vor der sogenannten "Republikflucht". Insgesamt 127 Kilometer Signalzäune und 105 Kilometer Gräben sollten einen Durchbruch mit Autos verhindern. Außerdem gehörten 259 Laufanlagen für Wachhunde zur Grenzbefestigung.

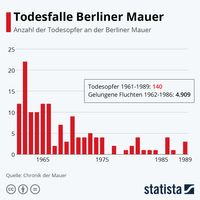

Erbaut wurde die Mauer am 13. August 1961 unter dem Deckname "Rose". Deklariert wurde das Bauwerk jedoch als "antifaschistischer Schutzwall", mit dem Ziel, die Menschen an der Flucht aus der DDR hindern. Dennoch versuchten in den folgenden Jahren mehr als 100.000 Menschen über die innerdeutsche Grenze in den Westen zu fliehen. Dabei kamen über 600 von ihnen ums Leben - allein an der Berliner Mauer starben mindestens 136 Menschen. Andere Forschungen gehen sogar von bis zu 245 Toten aus. Erst am 9. November 1989 fiel die Mauer mit der Öffnung der innerdeutschen Grenze durch die DDR.

Quelle: Statista

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 wurden die tödlichen Schüsse infolge des Schießbefehls an der Mauer in den Mauerschützen-Prozessen auch juristisch aufgearbeitet. Die nationale Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße erinnert seit 1988 an die Todesopfer an der Berliner Mauer. Neben einem Dokumentationszentrum umfasst sie die Kapelle der Versöhnung sowie ein 60 Meter langes Teilstück der früheren Grenzanlagen.

Heute sind in der Hauptstadt nur noch einige Überreste der einstigen Grenzbefestigung zu sehen: Neben der Gedenkstätte in der Bernauer Straße ist die East Side Gallery heute das wohl bekannteste Mauerstück. Mit 1,3 Kilometern ist sie das längste noch erhaltene Mauerstück. Im Frühjahr 1990 bemalten 118 Künstler aus 21 Ländern mit riesigen Wandbildern - was sie zur längsten dauerhaften Open-Air-Galerie der Welt machten.

Feuersturm in Dresden

Im Laufe des Zweiten Weltkrieges wurden die deutschen Großstädte zunehmend das Ziel alliierter Luftangriffe. Mit der Ernennung von Arthur Harris (1892-1984) zum Oberbefehlshaber des RAF Bomber Command nahmen die Flächenangriffe auf die deutschen Städte zu. Dessen Kriegsziel: Deutschland allein durch großflächige Bombardements zur Kapitulation zu zwingen.

Seine Taktik des "Feuersturms" wurde erstmals am 29. März 1942 bei den Luftangriffen auf Lübeck angewandt. In den folgenden Kriegsjahren wurden unter der Führung von Harris weitere zahlreiche deutsche Städte durch die Angriffe der britischen Luftwaffe zerstört - so etwa bei der Operation Gomorrha gegen Hamburg, bei der im Juli 1943 schätzungsweise etwa 34.000 Menschen ums Leben gekommen waren.

In der öffentlichen Wahrnehmung nimmt der Luftangriff auf Dresden im Februar 1945 ein. Die vier Angriffswellen der Royal Air Force und United States Army Air Forces forderten zwischen 22.700 und 25.000 Todesopfer. Zudem wurden große Teile der Innenstadt und der industriellen und militärischen Infrastruktur von Dresden zerstört.

Dabei wurde die Dresdner Frauenkirche zum eigentlichen Symbol für die Verwüstungen. So wurde das Gebäude durch die Hitze so geschwächt, dass sie am Vormittag des 15. Februar 1945 ausgebrannt in sich zusammenbrach. In der DDR blieb die Ruine der Kirche erhalten und wurde somit ein Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung.

Erst nach der friedlichen Revolution in der DDR begannen Anfang 1993 die Enttrümmerung und ab 1994 der Wiederaufbau des Kirchbaus. Am 30. Oktober 2005 wurde der Neubau der Frauenkirche mit einem Weihegottesdienst und einem Festakt wieder eingeweiht. Aus dem Mahnmal gegen Krieg und Gewalt wurde nun ein Symbol der Versöhnung.

Quelle: Terra X History auf Youtube

Die Angriffe vom Februar 1945 verstärkten die Kritik an der Luftkriegsführung der westlichen Alliierten. Die Historiker diskutieren bis heute, ob diese Flächenbombardements als militärisch notwendig und zweckmäßig waren oder ob sie als Kriegsverbrechen zu werten seien. Zudem wird das jährliche friedliche Gedenken an den 13. Februar 1945 in Dresden wird seit Ende der 1990er Jahre regelmäßig von Rechtsextremisten für geschichtsrevisionistische Zwecke benutzt - auch wenn die angeblich sechsstelligen Opferzahlen der NS-Propaganda heute durch entsprechende historische Untersuchungen widerlegt wurden.

Besonders verheerend war zudem der Luftangriff auf Würzburg am 16. März 1945, bei dem etwa 90 Prozent der Altstadt zerstört wurde. Dabei sollen etwa 4.000 bis 5.000 Menschen den Bomben zum Opfer gefallen sein. Nach der Schlacht um Würzburg wurde die fränkische Großstadt durch US-Bodentruppen eingenommen.

Weitere schwere alliierte Luftangriffe erfolgten bis zum Kriegsende 1945 auf das Ruhrgebiet sowie die Städte Kassel, Leipzig, Frankfurt am Main, Darmstadt, Braunschweig, Nürnberg, Magdeburg, Pforzheim, Mainz, Hanau, Hildesheim und Nordhausen.

- MDR über die Bombardierung Dresdens 1945

- LeMo über die Luftangriffe auf die deutschen Städte

Von Dachau bis Auschwitz: Die Konzentrationslager der Nationalsozialisten

Das ehemalige KZ Dachau liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von München. Es war das erste große und dauerhaft angelegte Konzentrationslager der NS-Diktatur. Bereits wenige Wochen nach der "Machtergreifung" Adolf Hitlers wurde das KZ am 22. März 1933 errichtet. Die ersten Gefangenen waren politische Gegner des NS-Regimes - später folgten Kriminelle, engagierte Christen, Sinti und Roma, Homosexuelle sowie vor allem Juden. Zwischen 1933 und 1945 waren im Dachauer KZ sowie seinen 140 Außenstellen mehr als 200.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert.

Als das Lager am 29. April 1945 von US-Truppen befreit wurde, waren noch mehr als 30.000 Häftlinge aus 31 Nationen in den Baracken eingepfercht. Nach der Befreiung inhaftierten die Alliierten bis 1948 im Internierungslager Dachau ehemalige Angehörige der SS und der Waffen-SS sowie frühere Funktionäre der NSDAP. Heute befindet sich auf dem Gelände die KZ-Gedenkstätte Dachau.

Quelle: Statista

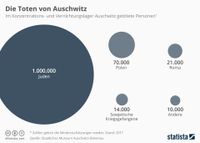

Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau wurde 1941 im deutsch besetzten Polen errichtet und war das größte Vernichtungslager während der NS-Diktatur. Bis Anfang 1945 wurden über 1,1 Millionen Menschen im räumlich größten KZ des "Dritten Reichs". Die meisten Opfer waren Juden aus den besetzten Gebieten Europas. Zudem wurden rund 70.000 Polen, 21.000 Sinti und Roma sowie 15.000 sowjetische Kriegsgefangene und Menschen aus zahlreichen anderen Nationen ermordet oder starben an Hunger und Folter. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee rund 7.000 Überlebende.

Quelle: Statista

In der Nachkriegszeit wurde Auschwitz-Birkenau zu einem Symbol für den Holocaust. Heute ist das KZ-Gelände ein Teil des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau. Seit 2007 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe. 2005 erklärte die UNO den 27. Januar zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Rund 80 Jahre später (Stand: August 2023) gibt es noch etwa 245.000 Überlebende des Holocaust. Die meisten von ihnen wurden zwischen 1933 und 1942 geboren und waren am Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 noch Kleinkinder, Kinder im Schulalter oder junge Erwachsene. Rund 119.300 Überlebende (48,8 Prozent) leben heute in Israel. In Deutschland leben heute noch etwa 14.200 Holocaust-Überlebende (5,8 Prozent).

Quelle: Statista

Yad Vashem ("Denkmal und Name") in Jerusalem ist mittlerweile die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Sie wurde 1953 auf Beschluss des israelischen Parlaments gegründet. Die Namen von 4,2 Millionen der sechs Millionen ermordeten Juden sind dort dokumentiert. Besonders eindrucksvoll ist die "Halle der Erinnerung" mit der Gedenkflamme für die Opfer. In den Boden des abgedunkelten Raums sind die Namen der Nazi-Vernichtungslager in ganz Europa eingelassen. Auf bis zu sieben Meter hohen Felsen finden sich im "Tal der Gemeinden" die Namen von rund 5.100 jüdischen Gemeinden, von denen der Großteil von den Nazis ausgelöscht wurde.

In Yad Vashem wird auch an 1,5 Millionen jüdische Kinder erinnert, die während der Nazi-Herrschaft ermordet wurden. In einem unterirdischen Raum wird in der Dunkelheit das Licht von Kerzen reflektiert. Per Tonband werden ohne eine Unterbrechung die Namen der ermordeten Kinder, deren Alter sowie ihre Herkunftsländer verlesen. Als "Gerechte unter den Völkern" werden in Yad Vashem auch Menschen gewürdigt, die Juden während des Holocausts gerettet haben - und dies oftmals unter Gefährdung ihres eigenen Lebens.

Hintergrundinformation: Der Holocaust-Gedenktag Am Holocaust-Gedenktag wird weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Februar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der Roten Armee befreit. Dabei steht Auschwitz heute symbolhaft für die Millionen Menschen, die vom Nazi-Regime verfolgt und ermordet wurden. Mit Theateraufführungen, Gedenkmärschen Lesungen oder Konzerten soll die Erinnerung an den nationalsozialistischen Terror wachgehalten werden. In Deutschland hatte Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als nationalen Gedenktag festgelegt. Die Generalversammlung der UNO erklärte den Tag zum "Internationalen Holocaustgedenktag".

|

Quelle: Statista

In Deutschland scheint die Erinnerungskultur an den Holocaust jedoch oftmals noch sehr lückenhaft zu sein. Laut einer Jugendstudie des Multidimensionalen Erinnerungsmonitor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld (IKG) schätzen 16- bis 25-Jährige ihre persönliche Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus als intensiver ein als Befragte aus der Gesamtbevölkerung. Eine KZ-Gedenkstätte hat allerdings mehr als ein Viertel der Befragten aus dieser Altersgruppe noch nie besucht.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ist rund 74,8 Prozent der Befragten bekannt. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand das KZ Dachau mit rund 34,3 Prozent, Buchenwald mit 27 Prozent und Bergen-Belsen mit etwa 11,5 Prozent. Andere Konzentrationslager scheinen für die meisten jedoch eher unbekannt zu sein.

Quelle: Statista

Kurzinformation: Die Wannsee-Konferenz Am 20. Januar 1942 kamen in einer Berliner Wannsee-Villa mehrere hochrangige Vertreter von nationalsozialistischen Reichsbehörden und Parteidienststellen zu einer Geheimbesprechung unter dem Vorsitz von SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich zur Wannseekonferenz zusammen. Deren Ziel: die Bürokratie in die geplante Massenvernichtung von elf Millionen Juden einzubinden und der SS eine führende Rolle zu sichern. Der Völkermord an den europäischen Juden begann nach dem Überfall auf die Sowjetunion mit Massakern im Baltikum, in Weißrussland und der Ukraine. "Mit Genehmigung des Führers" sollte die dabei die Endlösung der Juden systematisch vorangetrieben werden. Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 fielen etwa sechs Millionen Juden dem Völkermord zum Opfer. |

Kurzinformation: Das Warschauer Ghetto Das Warschauer Ghetto war das größte der Ghettos im besetzten Polen, mit zeitweise bis zu 450.000 Menschen, die auf einer Fläche von etwa drei Quadratkilometern leben mussten. Ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest Jom Kippur, wurden die Warschauer Juden von der deutschen Besatzung am 12. Oktober 1940 über die Einrichtung eines Ghettos informiert. In dem von einer Mauer umgebenen und seit Mitte November 1940 vom Rest Warschaus abgeriegelten Ghetto musste etwa ein Drittel der Warschauer Bevölkerung auf nicht einmal drei Prozent des Stadtgebiets leben. Hunger, Enge, unzureichende sanitäre Bedingungen brachten der Mehrheit der Ghettobevölkerung unerträgliche Lebensbedingungen. Nach Schätzungen starben 100 000 Menschen an den Folgen des Hungers. Im Juli 1942 begannen die Massendeportationen aus dem Ghetto - angeblich zum Arbeitseinsatz, tatsächlich aber in das Vernichtungslager Treblinka. Als im Frühjahr 1943 eine neue Deportationswelle drohte, formierte sich der Widerstand. Zu diesem Zeitpunkt lebten noch etwa 70.000 Menschen im Ghetto. Der Aufstand im Warschauer Ghetto begann am 19. April 1943 und dauerte mehrere Wochen an. Er endete am 16. Mai 1943 mit seiner Niederschlagung. Der Aufstand war die größte jüdische Widerstandsaktion gegen den Völkermord |

Kurzinformation: Das Simon-Wiesenthal-Zentrum Das Simon-Wiesenthal-Zentrum kämpft weltweit gegen Rassismus, Antisemitismus, Terrorismus und Völkermord und setzt sich für die Förderung von Toleranz ein. Bekannt wurde es mit der weltweiten Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern und Kollaborateuren. Die Menschenrechtsorganisation wurde 1977 in Los Angeles von Rabbi Marvin Hier gegründet. Das Zentrum ist nach dem österreichischen Juden Simon Wiesenthal (1908-2005) benannt. In der NS-Zeit verlor Wiesenthal durch den Holocaust Dutzende Angehörige und forschte nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit nach Nazi-Tätern. |

Kurzinformation: Die Euthanasie im Nationalsozialismus Die Aktion T4 bezeichnet die Euthanasieprogramme der Nationalsozialisten: hinter diesen verbarg sich der organisierte Massenmord an seelisch leidenden, körperlich oder geistig behinderten Menschen sowie chronisch Kranken. Offiziellen Statistiken zufolge starben in der ersten Phase zwischen 1939 und 1941 mindestens 70.000 Menschen. Nach dem zunehmendem Widerstand aus der Bevölkerung und den Kirchen sowie Protesten der Weltöffentlichkeit wurde die Aktion zwar gestoppt. Doch gingen die Morde in den Gaskammern Osteuropas oder bei der sogenannten wilden Euthanasie in den Pflegeheimen weiter. Dort experimentierten Mediziner mit Medikamenten oder Elektroschocks. Bis 1945 fielen nach Schätzungen von Experten zwischen 120.000 und 250.000 Menschen den Euthanasieprogrammen zum Opfer. Zahlreiche Euthanasie-Ärzte tauchten unter, manche nahmen sich auch das Leben. In den Euthanasie-Prozessen mussten sich letztlich 61 Beteiligte juristisch verantworten. |

Kurzinformation: "Entartete Kunst" im Nationalsozialismus Als "entartete Kunst" diffamierten die Nationalsozialisten in den 1930er- und 1940er-Jahrendie Kunstwerke, die nicht dem Kunstverständnis des Nationalsozialismus entsprach. Dies galt besonders für den Expressionismus, Surrealismus, Dadaismus, Kubismus oder des Impressionismus. Ursprünglich wurde der Begriff in der NS-Rassenlehre für erbkranke oder behinderte Menschen verwendet. Mit dessen Übertragung ins kulturelle Leben sollte der angeblich minderwertige Charakter der modernen "Verfallskunst" angeprangert werden. Im Jahre 1938 wurde ein Gesetz zur Enteignung von Museen erlassen, welche "entartete" Kunstwerke nicht entfernen wollten. Zudem wurden die Künstler mit Ausstellungs- und Malverboten belegt - viele kamen ins Gefängnis oder Konzentrationslager. |

Kurzinformation: Das Attentat vom 20. Juli 1944 Der 20. Juli 1944 gilt als Symbol des militärischen Widerstandes gegen Nationalsozialismus. An diesem Tag versuchte Claus Schenk Graf von Stauffenberg im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" mit der Ermordung Adolf Hitlers einen Machtwechsel in Deutschland einzuleiten. Allerdings scheiterte "Operation Walküre" noch am gleichen Tag. Stauffenberg und rund 200 Mitverschwörer fielen der NS-Justiz zum Opfer. Heute würdigen die Bundesregierung und die Bundeswehr die Widerständler mit einer Feierstunde - seit 1999 auch mit einem Gelöbnis. Insgesamt sind mindestens 39 Attentate auf Hitler belegt. Als Zentrum des Umsturzversuches gilt der Bendlerblock im Berliner Tiergarten. Benannt nach dem Kommunalpolitiker Johann Christoph Bendler (1789-1873) wurde er zunächst zwischen 1911 und 1914 als Reichsmarineamt genutzt. In der Weimarer Republik war in dem Bau das Reichswehrministerium angesiedelt. 1935 wurde es der Sitz des Allgemeinen Heeresamtes der NS-Wehrmacht. Seit 1993 ist der Bendlerblock der zweite Dienstsitz des Bundesministeriums für Verteidigung. Seit 1953 wird an die Widerstandskämpfer des 20. Juli in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand gedacht. |

Kurzinformation: Das Grenzdurchgangslager Friedland Das Lager Friedland - auch als "Tor der Freiheit" bekannt - im niedersächsischen Friedland wurde am 20. September 1945 von der britischen Besatzungsmacht als Grenzdurchgangslager gegründet. Dort sollten Kriegsflüchtlinge, Vertriebene und entlassene Kriegsgefangene aufgenommen werden. Bis Ende 1945 hatte es eine halbe Million Menschen aufgenommen. Zudem kamen zwischen 1945 und 1956 etwa 570.000 Kriegsgefangene über Friedland zurück nach Deutschland. Seit 1950 sind außerdem mehr als 1,7 Millionen Aussiedler und Spätaussiedler - darunter auch Übersiedler aus der früheren DDR - über das Lager im Landkreis Göttingen aufgenommen. Daneben wurden auch immer wieder Flüchtlingsgruppen aus aller Welt aufgenommen - unter anderem 3.555 Flüchtlinge aus Ungarn nach dem Aufstand von 1956, etwa 1.000 Boatpeople aus Vietnam sowie 2.500 besonders schutzbedürftige Menschen aus dem Irak. Seit 2011 dient das Lager zusätzlich auch als Aufnahmeeinrichtung für Asylbewerber aus Ländern wie Afghanistan, Syrien und dem Irak. Sie beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und kann zwischen 650 und 700 Menschen aufnehmen. Dabei wird allen Ankömmlingen ein kultureller und sprachlicher Erstorientierungskurs "Wegweiser für Deutschland" angeboten. |

Anne Frank und ihr Tagebuch

Das Tagebuch der Anne Frank gehört zu den eindringlichsten Dokumenten jüdischer Schicksale im "Dritten Reich". Darin schildert die Tochter eines jüdischen Bankiers das Leben, die Ängste und Hoffnungen in einem Hinterhaus in Amsterdam, wo sich ihre Familie und einige Freunde von 1942 bis 1944 vor dem Terror der Nationalsozialisten versteckten. Heute gehört das Tagebuch in Form von Briefen an Annes fiktive Freundin Kitty zu den bekanntesten und weltweit am meisten gelesenen Bücher. Zudem wurde es in Sprachen verlegt, verfilmt und für die Bühne aufbereitet. Seit 2009 gehört das Tagebuch zum Weltdokumentenerbe der UNESCO.

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. 1933 emigrierte ihre Familie in die Niederlande. 1942 musste sie wie tausende andere jüdische Menschen untertauchen, um der Deportation in die Konzentrationslager zu entgehen. Im August 1944 flog das Versteck der Familie Frank in einem Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht durch Verrat auf. Zunächst wurde Anne Frank in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, dann nach Bergen-Belsen deportiert. Dort starb sie schließlich im Frühjahr 1945 an Typhus. Ihr Vater Otto Heinrich Frank überlebte den Holocaust und veröffentlichte 1947 das Tagebuch seiner Tochter.

Die Römer in Germanien

Etwa 500 Jahre dauerte die Herrschaft Roms in Germanien und begann unter Gajus Julius Cäsar. Während seines Feldzuges in Gallien (58-51 v. Chr.) eroberten seine Legionen auch Gebiete westlich des Rheins, wo befreundete germanische Stämme angesiedelt wurden. In den folgenden Jahrhunderten gehörte der Südwesten Deutschlands zum Imperium Romanum und war Teil seines Wirtschafts- und Kulturlebens. Viele deutsche Städte sind römischen Ursprungs und blicken auf eine rund zweitausendjährige Geschichte zurück - darunter Köln, Mainz, Trier oder Augsburg.

Unter der Herrschaft von Kaiser Augustus (31 v. Chr. bis 14 n. Chr.) unterwarfen die Römer in mehreren Feldzügen die germanischen Stämme bis zur Elbe und Saale. Erst nach der Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr. begnügte sich Rom mit den linksrheinischen Gebieten und drang nur noch in einzelnen Feldzügen in die germanischen Stammesgebiete vor. Lange Zeit diente zudem der Limes als Grenzwall, Wirtschaftsgrenze und Verteidigungslinie zwischen dem Römischen Reich und dem freien Germanien. Er erstreckte sich auf einer Länge von rund 550 Kilometern vom Rhein zur Donau. 2005 wurde der Limes in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen.

Militärische Ehrenbezeugung: Der Große Zapfenstreich

Der Große Zapfenstreich der Bundeswehr ist heute das höchste militärische Zeremoniell in Deutschland. Seine Ursprünge reichen bereits bis ins 16. Jahrhundert zurück und sollte die Nachtruhe der Soldaten markieren. In den Befreiungskriegen (1813-1814) bekam der Brauch zunächst in Preußen auch eine zeremonielle Bedeutung - in seiner heute noch geltenden Form mit Aufmarsch und Musik wurde er erstmals am 12. Mai 1838 in Berlin zu Ehren des russischen Zaren Nikolaus I. (1825-1855) aufgeführt.

Mit dem Zapfenstreich neben den Bundespräsidenten und den Bundeskanzlern auch die Bundesverteidigungsminister bei ihrer Verabschiedung aus dem Amt geehrt. Auch bei Jubiläen und Gelöbnissen kann das Zeremoniell stattfinden. Dabei wählen die Geehrten Musikstücke aus, zu denen sie persönliche Beziehung haben oder die ihnen besonders geeignet erscheinen. Meist sind es drei Stücke. Manchmal waren es vier Musikstücke wie beim ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff (2010-2012) und dem ehemaligen Bundesverteidigungsminister Peter Struck (2002-2005).

In der DDR gab es zwischen 1981 und 1989 ebenfalls einen Große Zapfenstreich der Nationalen Volksarmee (NVA). Auch in Österreich wird ein Großer Zapfenstreich zu besonderen zivilen und militärischen Anlässen aufgeführt.

Die Buchmessen in Deutschland

Die Wurzeln der Frankfurter Buchmesse reichen bis ins Jahr 1485 zurück - sie trug dazu bei, dass Frankfurt schon bald den Ruf eines Zentrums des deutschen und europäischen Buchdrucks inne hatte. Heute gilt die größte deutsche Buchmesse gleichzeitig als größte Medien- und Buchmesse der Welt. Die Wurzeln der Frankfurter Buchmesse reichen bis 1485 zurück. Sie trug dazu bei, dass Frankfurt schon bald den Ruf eines Zentrums des deutschen und des europäischen Buchdrucks inne hatte.

Heute gilt die größte deutsche Buchmesse gleichzeitig als größte Medien- und Buchmesse der Welt. Im Oktober 2025 verzeichnete die Messe etwa 118.000 Fachbesucher (2024: 115.000) aus 131 Ländern (2024: 153) und rund 120.000 Privatbesucher (2024: 115.000). Auf der Messe 2025 waren mehr als 4.350 Aussteller (2024: etwa 4.300) präsent.

Die Fachmesse dient vor allem Verlegern, Agenten, Buchhändlern, Bibliothekaren, Wissenschaftlern, sowie anderen Anbietern als Plattform, um ihr Angebot vorzustellen und Geschäfte abzuschließen. Seit 1988 hat die Messe ein Gastland oder eine Gastregion, die einen thematischen Schwerpunkt bildet und mit einem besonderen Rahmenprogramm begleitet wird. Für 2026 ist Tschechien mit seiner Literatur als Ehrengast vorgesehen.

Im Rahmen der Buchmesse werden seit 1950 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und seit 1956 der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen. Der Friedenspreis gehört zu den bedeutendsten Auszeichnungen des Landes. Mit ihm wird eine Persönlichkeit aus dem In- oder Ausland geehrt, die auf den Gebieter der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Verliehen wird der Preis vom Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und ist mit 25.000 Euro dotiert. Überreicht wird er am Ende der Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Albert Schweitzer, Carl-Friedrich von Weizäcker, Hermann Hesse, Max Frisch, Astrid Lindgren, Yehudi Menuhin, Václav Havel oder Jürgen Habermas.

Seit 2005 wird zu Beginn der Buchmesse vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels der Deutsche Buchpreis vergeben. Mit ihm soll der "beste Roman in deutscher Sprache" gekürt werden. Die Titel dürfen von den Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht werden. Eine siebenköpfige Jury, deren Besetzung jährlich wechselt, wählt zunächst 20 Titel für eine Longlist aus - später wird die Auswahl auf eine Shortlist verkürzt. Der Sieger wird traditionell am Vorabend der Buchmesse bekannt gegeben. Der Hauptpreis ist mit 25.000 Euro dotiert, die Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Der Buchpreis hat zudem eine hohe Publikumsresonanz - so schaffen es die Sieger in der Regel in die Bestsellerlisten.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vergibt zudem den Jugendliteraturpreis für herausragende, anspruchsvolle Werke der internationalen Kinder- und Jugendliteratur verliehen. Er wird in den Kategorien Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbuch vergeben und jeweils mit 8.000 Euro dotiert. Hinzu kommt ein mit 10.000 Euro dotierter Sonderpreis.

Kurzinformation: Die wirtschaftliche Entwicklung der Buchmessen nach Corona Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie machen sich noch bei den großen deutschen Buchmessen bemerkbar. Mit zuletzt 4.300 Ausstellern lag die Frankfurter Buchmesse noch deutlich unter dem Niveau des Jahres 2019 mit 7.450 Austellern lag. Ein Grund in dieser Entwicklung könnte darin liegen, dass viele Verlage nach der Pandemie stärker auf Wirtschaftlichkeit und prüfen, ob sich die Investition in eine Messepräsenz tatsächlich lohnt. Die Buchmesse in Leipzig öffnete nach den Pandemie-Einschränkungen erst 2023 wieder ihre Tore und liegt seitdem im Bereich um 2.000 Aussteller (2019: 2.547 Aussteller). Sie konnte schneller wieder an das Vorkrisenniveau anknüpfen und zeigt sich zudem bei der Zahl der Aussteller stabiler. Allerdings haben der Corona-Zeit viele Verlage und Autorinnen und Autoren gelernt, ihre Zielgruppen über Online-Formate, Social Media oder virtuelle Buchpremieren zu erreichen. Diese Alternativen sind oft günstiger und flexibler als ein Messeauftritt. |

Quelle: Statista |

Die Leipziger Buchmesse blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück. Ihre Geschichte reicht bereits bis ins 17. Jahrhundert zurück und war zeitweise der größte Branchentreff im deutschsprachigen Raum. Heute gilt die zweitgrößte Buchmesse Deutschlands im Frühjahr mit der Präsentation der Neuerscheinungen als wichtiger Impulsgeber für den Büchermarkt. Sie ist in erster Linie auch eine Publikumsmesse, bei der "die Begegnung zwischen Autor und Besucher in den Vordergrund" gestellt wird. Die Atmosphäre gilt daher als familiär und entspannt. Allein 2025 besuchten rund 296.000 Besucher die Stände der insgesamt 2.040 Aussteller aus 45 Ländern.

In die Buchmesse mit eingebunden ist seit 1991 auch das größte europäische Lesefestival Leipzig liest - mit etwa 2.600 Veranstaltungen an über 350 Orten gilt es als größtes Festival seiner Art in Europa. Zudem wird seit 2005 auch der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Dieser Preis soll allerdings nicht bereits erfolgreiche Bücher ehren, sondern vielmehr Neuerscheinungen in den Vordergrund stellen.

Verliehen wird der Preis am ersten Messetag mit Unterstützung der Stadt Leipzig sowie des Freistaates Sachsen und in Zusammenarbeit mit dem Literarischen Colloquium Berlin. Der Jury gehören sieben Literaturkritiker und -fachleute an. Zudem ist der Preis mit 60.000 Euro dotiert.

- Website der Frankfurter Buchmesse - Hessischer Rundfunk (HR) über die Frankfurter Buchmesse

- Website der Leipziger Buchmesse - Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) über die Leipziger Buchmesse

Die Bundesgartenschau (BUGA) und die Landesgartenschauen (LGS)

Die Bundesgartenschau (BUGA) wird seit 1951 alle zwei Jahren in Deutschland veranstaltet. Im Rhythmus von jeweils zehn Jahren wird die BUGA durch eine Internationale Gartenschau (IGS) ersetzt. Zudem ist die Vorbereitung im Laufe der Jahre immer stärker zur Landschafts- und Stadtentwicklung genutzt worden. Wer eine BUGA ausrichten darf, wird von der DBG entschieden, wobei die öffentlichen Kassen an der Finanzierung beteiligt werden. Außerdem ist die Vorbereitung der Ausstellungen immer stärker zur Landschafts- und Stadtentwicklung genutzt worden.

Die letzte Bundesgartenschau fand 2023 mit über 2,2 Millionen Besuchern in Mannheim statt. Bislang wurde sie in mehr als 20 Städten ausgerichtet. In Hamburg und Stuttgart wurden jeweils drei Gartenschauen ausgerichtet. Nur in Bremen sowie in Schleswig-Holstein, Sachsen und im Saarland fanden noch keine Bundesgartenschauen statt.

Die letzte BUGA sollte eigentlich 2025 in Rostock stattfinden. Allerdings entschied die Bürgerschaft der Stadt Rostock am 22. Juni 2022, die Ausstellung abzusagen. Die Begründung: Die geplanten Baumaßnahmen seien nicht rechtzeitig im geplanten Kostenrahmen umzusetzen. Es ist die erste Absage einer Bundesgartenschau der 70-jährigen Geschichte. Die nächste Ausstellung wird daher erst 2027 im Ruhrgebiet als IGA veranstaltet.

Daneben finden in den deutschen Bundesländern auch Landesgartenschauen (LAGA oder LGS) statt, die ein kleineres Pendant zur BUGA darstellen. Dabei reicht die Wurzeln der einzelnen Gartenausstellungen bereits in das 19. Jahrhundert zurück. Die ersten Ausstellungen fanden bereits 1865 in Erfurt, 1887 in Dresden oder 1927 im schlesischen Liegnitz statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde bereits 1970 in Nordrhein-Westfalen in Grefrath eine erste Landesgartenschau veranstaltet. Seit 1980 werden in Baden-Württemberg und Bayern jeweilige Landesgartenschauen organisiert. Zudem wurde im gleichen Jahr in Neu-Ulm und Ulm die bundesweit erste grenzüberschreitende LGS veranstaltet.

Kurzinformation: Die bedeutendsten Museen in Deutschland und der Welt In Deutschland gibt es derzeit rund 7.100 Museen und 530 Ausstellungshäuser. Die meisten Museen gibt es in Baden-Württemberg. Damit steht das "Ländle" knapp vor Bayern. An dritter Stelle folgt Nordrhein-Westfalen. Rund 3.000 Museen befassen sich mit der Regional- und Ortsgeschichte. Dahinter folgen die kulturgeschichtlichen Spezialmuseen sowie die naturwissenschaftlichen und die technischen Museen. Die größten Museen in Deutschland sind derzeit das Deutsche Museum in München, das Miniatur Wunderland in Hamburg, sowie die Topographie des Terrors und die Gedenkstätte Berliner Bauer in Berlin. Die größten deutschen Ausstellungshäuser sind der Martin-Gropius-Bau in Berlin sowie die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.

Im internationalen Vergleich schafft es allerdings kein deutsches Museum in die Weltspitze. Dagegen ist die britische Hauptstadt London ein echter Museums-Hotspot. Allein drei der weltweit populärsten Häuser sind in der Metropole beheimatet: Diese sind das Natural History Museum, das British Museum und die Tate Gallery of Modern Art. Ein absoluter Publikumsmagnet ist jedoch der Louvre in Paris. Die Sammlung umfasst ungefähr 380.000 Werke. Davon werden etwa 35.000 Exponate auf einer Fläche von über 60.000 Quadratmetern präsentiert. Flächenmäßig betrachtet ist der Louvre damit das drittgrößte Museum der Welt. Im Dezember 2012 wurde mit dem Louvre-Lens eine Außenstelle in der ehemaligen französischen Bergbaustadt Lens. Zudem unterzeichneten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und die französische Regierung am 7. März 2007 einen Kooperationsvertrag, mit dem unter anderem der Bau eines "Miniatur-Louvre" vereinbart wurde. Das Museum liegt auf der künstlichen Insel Saadiyat in Abu Dhabi und wurde 8. November 2017 eingeweiht. Der Museumsbau wurde vom französischen Architekten Jean Nouve entworfen. Der Louvre lockte allein 2024 rund 8,7 Millionen Besucher an. Damit ist es derzeit das meistbesuchte Museum der Welt. Dahinter folgen das Chinesischen Nationalmuseum (2024: 6.956.800 Besucher) sowie die Vatikanischen Museen mit 6.825.436 Besuchern (Stand: 2024). Zudem ist der Louvre auch das meistbesuchte Kunstmuseum der Welt - gefolgt von den Vatikanischen Museen und dem Britisch Museum (2024: 6.479.952 Besucher).

|

Die Kunstausstellung documenta

Die documenta gehört zu den weltweit bedeutendsten Kunstaustellung und ist die wichtigste Reihe für zeitgenössische Kunst. Sie findet im Abstand von fünf - ursprünglich vier - Jahren in Kassel statt und dauert 100 Tage. Das "Museum der 100 Tage" fasst nicht nur aktuelle Tendenzen der modernen Kunst zusammen - sie ist gleichzeitig auch der Ort für neue Ausstellungskonzepte.

Die Kunstausstellung wurde 1955 vom Maler und Kunstprofessor Arnold Bode (1900-1977) begründet. Ursprünglich war es als ein Beiprogramm zur Bundesgartenschau gedacht. Auf der ersten documenta wollte Bode die "entartete Kunst" der Nationalsozialisten zeigen. Wegen ihres großen Erfolges wurde die documenta in den folgenden Jahrzehnten regelmäßig wiederholt. Zählte die erste Ausstellung noch etwa 130.000 Zuschauer, stieg die Besucherzahl kontinuierlich auf 904.992 im Jahr 2012. Bei der documenta 2022 waren es rund 738.000 Besucher.

Kurzinformation: Die Klassik Stiftung Weimar Die Klassik Stiftung Weimar ist nach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die zweitgrößte Kulturstiftung Deutschlands und wurde 1886 gegründet. Heute betreut sie ein Ensemble von etwa 20 historischen Wohnhäusern, Museen, Schlössern und Parkanlagen in und rund um Weimar - darunter die Herzog-Anna-Amalia-Bibliothek und das Goethe-Schiller-Archiv. Seit 2002 gehört das Ensemble Klassisches Weimar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Finanziert wird die Stiftung zu 50 Prozent durch den Bund, das Land Thüringen und die Stadt Weimar. |

Europäischer Gesangswettbewerb: Der Eurovision Song Contest (ESC)

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet seit 1956 von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) veranstaltet. Sie geht auf eine Idee des Schweizers Marcel Bezençon (1907-1981) zurück. Der EBU gehören 68 Rundfunkanstalten (Stand: 2023) aus Europa, Afrika und Vorderasien an. Dazu kommen derzeit 30 assoziierte Mitglieder aus 20 ITU-Mitgliedsstaaten außerhalb der europäischen Rundfunkzone. Sie haben jedoch keinen Zugang zur Eurovision. Belarus, Libyen und Russland wurden von der EBU suspendiert.

Jedes teilnehmende Land ist gemäß den Regeln mit einem Lied im Wettbewerb vertreten - gemäß der Regel trägt immer der Vorjahressieger den jeweils aktuellen Contest aus. Seit 2004 gibt es zudem ein Halbfinale, um die Teilnehmerzahl von mehreren Dutzend zu reduzieren. Erfolgreichste Länder mit dem ESC-Rekord von jeweils sieben Siegen sind Irland und Schweden.

Seit 2003 wird der Junior Eurovision Song Contest (JESC) ist eine Variante des ESC für junge Sänger unterhalb der ESC-Altersuntergrenze von 16 Jahren. Der Rekordgewinner ist Georgien mit bislang vier Siegen. Bislang haben 35 Mitglieder der EBU zumindest einmal am JESC teilgenommen. Dazu kommen Australien und Kasachstan als assoziierte Mitglieder sowie Wales.

Deutschland gewann den Wettbewerb 1982 und 2010. Mit 68 Teilnahmen ist die Bundesrepublik das Land mit den meisten Teilnahmen am Wettbewerb. Nur 1996 schied Deutschland bereits in der Qualifikation aus. Außerdem nahm Deutschland bislang an vier Wettbewerben des Junior Eurovision Song Contest (JESC) teil.

Bislang haben 27 Nationen den Wettbewerb gewonnen. Die Rekordsieger sind Irland und Schweden mit jeweils sieben Siegen. Nur Liechtenstein und der Vatikan haben noch nie am früheren Grand Prix Eurovision de la Chanson teilgenommen. 1980 hat Marokko als einziges arabisches bzw. afrikanisches Land teilgenommen. Es war die bislang einzige Teilnahme in seiner Geschichte. Der erste überseeische Teilnehmer ist Australien mit bislang zehn Teilnahmen.

- Websites des Eurovision Song Contest (ESC) und des Junior Eurovision Song Contest (JESC)

Glanz und Glamour auf der Berlinale

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin (Berlinale) gehören mit den Festivals in Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Die Berlinale wurde erstmals 1971 im Berliner Titania-Palast veranstaltet. Mit dem Festival wollten die drei West-Alliierten die einstige Bedeutung Berlins als Filmstadt wiederbeleben. In den ersten Jahren gehörten große Filmlegenden wie Sophia Loren, Gary Cooper, Jean-Paul Bemondo, Cary Grant, Rita Hayworth oder Errol Flynn zu den Gästen.

Das Festival verstand sich als kulturelles Aushängeschild des Westens im eingeschlossenen Berlin. Während des Kalten Krieges wurde es dann zu einer wichtigen Begegnungsstätte von Filmemachern aus Ost und West. Im Gegensatz zum Glamour der Festivals in Frankreich und Italien sollte die Berlinale angesichts der Ost-West-Beziehungen vor allem ein Forum des politisch engagierten Films sein. Mit der Liberalisierung des Ostblocks konnten in den 1980er-Jahren auch lange unterdrückte Filme auf dem Filmfestival gezeigt werden. Die erfolgreichsten Filme werden mit dem Goldenen und Silbernen Bär ausgezeichnet. Die Trophäen wurden von der Berliner Künstlerin Renée Sintenis (1888-1965) erschaffen. Seit 1951 werden sie vom Traditionsunternehmen Hermann Noak gefertigt.

Die Internationale Filmfestspiele von Venedig sind das älteste Filmfestival der Welt, das immer noch an einem Ursprungsort stattfindet. Es wurde 1932 gegründet und zählt zu den sogenannten A-Festivals sowie neben der Berlinale und Cannes zu den drei wichtigsten Filmfestspielen der Welt. Es ging vermutlich auf eine kommerzielle Idee des italienischen Grafen Giuseppe Volpi (1877-1947), dem Besitzer des Hotels "Excelsior" auf dem Lido, zurück. Mit dem Filmfestival suchte er nach einer Möglichkeit, die sommerliche Touristensaison zu verlängern. Mittlerweile ist das Festival ein Teil der Biennale - einer internationalen Kunstausstellung, die auch Veranstaltungen rund um Musik, Theater oder Architektur organisiert.

Das Internationale Filmfestival von Locarno gehört als A-Festival zu den wichtigsten Filmfestivals in Europa. Seit August 1946 pilgern alljährlich im August die Zuschauer in die Stadt am Lago Maggiore in der italienischen Schweiz. Ursprünglich war das Filmfest als Anreiz für den Tourismus gedacht - heute setzt das Publikumsfestival vor allem auf den finnischen Nachwuchs. Seit 1968 wird als Hauptpreis der "Goldene Leopard" ("Pardo d'oro") verliehen. Das Preisgeld über 90.000 Schweizer Franken (etwa 75.000 Euro) geht dabei zu gleichen Teilen den Regisseur und den Produzenten des Siegerfilms.

Einige bedeutende Regisseure von Weltformat wie Roberto Rosellini, Claude Chabrol oder Milos Forman erhielten hier ihre ersten Auszeichnungen. Sein besonderes Profil erhält das Festival durch seine abendlichen Vorführungen auf dem "Piazza Grande" - dem Renaissance-Marktplatz von Locarno.

Wichtige internationale Filmauszeichnungen |

Die Golden Globe Awards zählen zu sein begehrtesten Auszeichnungen für Kinofilme und Fernsehsendungen. Seit 1944 werden sie vom Verband der Hollywood-Auslandspresse (HFPA) vergeben: Über die Vergabe entscheidet eine Gruppe von 90 internationalen Journalisten, die seit langem in Hollywood arbeiten. Die Preise werden in der Form einer goldenen Erdkugel in 25 Kategorien vergeben. Die Zeremonie der Preisverleihung findet traditionell im Rahmen eines Gala-Dinners statt, dass als "fröhlichste Party Hollywoods" gilt. In den USA gelten sie als wichtigster Fernsehpreis nach den Emmys: Diese werden werden seit 1949 in mittlerweile 91 Kategorien vergeben. Zudem gelten die Golden Globes als Testlauf für den wichtigsten Filmpreis der Welt - den Oscar. Der Oscar ist 35 Zentimeter hoch, vier Kilogramm schwer und mit Gold überzeugen. Er gilt als begehrtester Filmpreis der Welt und wird seit 1929 in mittlerweile 30 Kategorien vergeben. Verliehen wird der von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) in Los Angeles vergeben. Allein die Nominierungen, die traditionell einen Monat vor der Verleihung von AMPAS bekannt gegeben werden, gelten schon als besondere Ehre. Seit 1981 wird zudem traditionell am Abend vor der Oscar-Verleihung die Goldene Himbeere vergeben. Der Negativpreis in verschiedenen Kategorien wird für die jeweils schlechteste Leistung des Jahres vergeben. Weitere international bedeutende Filmauszeichnungen sind der Goldene Bär der Berlinale, der Goldene Löwe von Venedig sowie die Goldene Palme von Cannes. Zu den wichtigsten deutschen Medienpreisen gehören neben dem Deutschen Fernsehpreis auch das Bambi, der Grimme-Preis sowie der Deutsche Comedy-Preis und der Bayerische Fernsehpreis. |

Weitere Informationen

.svg.png/picture-200?_=18b4ddd2af0)

.svg.png/picture-200?_=17cad3b86e0)