Journalistische Kurzbeiträge 2025

Hier finden Sie eine Übersicht von kurzen journalistischen Texten, die ich im Kalenderjahr 2025 in unregelmäßigen Abständen zu verschiedenen Themen aus Politik und Geschichte, Sport und Zeitgeschehen auf dieser Seite publiziert habe.

Braucht es ein Böllerverbot in Deutschland?

Ein Jahreswechsel ohne ein Feuerwerk war für viele Bundesbürger in den vergangenen Jahrzehnten nahezu undenkbar. Mittlerweile mehren sich allerdings die Stimmen nach einem bundesweiten Böllerverbot für Privatpersonen. Anfang Dezember 2025 wurde eine entsprechende Petition an Ulrich Mäurer (SPD), Innensenator von Bremen und Vorsitzender der Innenministerkonferenz (IMK), übergeben.

Die Petition für ein bundesweites Böllerverbot wurde von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) initiiert und mehr als 2,2 Millionen Menschen unterzeichnet. "Das ist die größte Petition, die es gibt in Deutschland. Wir brauchen ein sicheres Silvester für die Einsatzkräfte", sagt Stephan Weh, Landesvorsitzende der GdP Berlin. "Ich glaube, die Zeit ist langsam reif. Die Versuche in der Vergangenheit waren ja nicht sehr erfolgreich gewesen, aber das dreht sich langsam", ergänzt der Bremer Innensenator Mäurer.

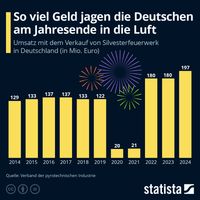

Dabei ist die Zeit kurz vor dem Jahreswechsel ein wichtiger Umsatzbringer für die pyrotechnische Industrie. Allein der Jahreswechsel 2024/25 hat der Feuerwerksbranche einen Rekordumsatz von 197 Millionen Euro beschert. Dies entspricht einem Umsatzplus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Wir freuen uns über diese große Nachfrage, beweist sie doch, dass für viele Menschen Silvester und Feuerwerk untrennbar miteinander verbunden sind und die Tradition hochgehalten wird", kommentierte Thomas Schreiber, Präsident des Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI), die Zahlen.

Quelle: Statista

Allerdings spricht sich eine Mehrheit der Deutschen mittlerweile auch für ein privates Böllerverbot aus. Laut einer Umfrage des Stern im Sommer 2025 haben sich 59 Prozent der Bundesbürger gegen private Feuerwerke an Silvester ausgesprochen. Frauen sind mit 67 Prozent deutlich häufiger für ein Böllerverbot als Männer (51 Prozent). Lediglich in der Gruppe der 18- bis 29-jährigen Männer haben sich 51 Prozent gegen ein solches Verbot ausgesprochen. Auch bei der Parteipräferenz zeigen sich entsprechende Unterschiede: So sprechen sich 86 Prozent der Linken-Anhänger für ein Verbot der privaten Böllerei aus. Unter den AfD-Wählern sind 60 Prozent gegen eine solche Regelung.

Quelle: Statista

Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) wurden 2024 insgesamt 9.9413 Verletzungen durch ein Feuerwerk registriert. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: 9.677) ist die Zahl leicht gesunken. Der Durchschnitt lag bei 25,8 Fällen täglich (2023: 26,5). Dies entspricht einem Durchschnitt von 26 Verletzten pro Tag. Allerdings registrierten die Krankenhäuser in der Neujahrsnacht wieder deutlich angestiegene Fallzahlen. So stiegen die Zahlen zum 1. Januar 2025 bundesweit auf 100 stationär aufgenommene Schwerverletzte. Die Betroffenen waren in mehr als 80 Prozent der Fälle männlich.

Quelle: Statista

"Die jährliche Silvesterfeier bleibt eine Herausforderung für die Krankenhäuser und deren Notaufnahmen. Raketen und Böller in dicht besiedelten Wohnvierteln, wie wir es leider zunehmend in den Zentren der Großstädte erleben, sind natürlich ein No-Go, das sollte schon der gesunde Menschenverstand vorgeben. Wer nicht in der Lage ist, sicher mit Feuerwerk umzugehen, Abstand zu halten oder Feuerwerk sogar als Waffe einsetzt, sollte es besser den Profis überlassen. Dann klappt es auch mit einem Silvesterfeuerwerk ohne Verletzungen und einem gesunden Start ins neue Jahr", sagt Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).

"Die Niederlande handeln und schützen ihre Bevölkerung, ihre Tiere, die Einsatzkräfte und die Umwelt. Deutschland hingegen lässt weiter zu, dass für den Spaß einer sehr kleinen Minderheit jedes Jahr Tausende Menschen verletzt werden, Städte im Feinstaub versinken und Millionen Tiere in panische Flucht geraten."

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH)

Bislang sind sich die Innenminister von Bund und Ländern beim Thema Böllerverbot noch nicht einig. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur (dpa) sei Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) zwar offen gezeigt für den Vorschlag, künftig größere Gebiete als Böllerverbotszonen an Silvester auszuweisen. Eine Änderung des Sprengstoffgesetzes habe er jedoch nicht angekündigt.

Der Druck auf die Politik ist jedenfalls hoch: "Die Innenministerkonferenz muss das Thema Böllerverbot endlich ernst nehmen und den Regionen ermöglichen, regionale Lösungen umzusetzen. Wir Polizistinnen und Polizisten sind es leid, jedes Jahr am eigenen Leib zu spüren, was politische Untätigkeit anrichtet", betont Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP).

Die Niederlande haben es mit einem vollständigen Verbot von privatem Feuerwerk ab 2026 vorgemacht: Die Gründe sind im vergleichbar mit den Argumenten in der deutschen Debatte: Die hohen Verletztenzahlen, die Luftverschmutzung und die Kosten für öffentliche Sicherheit.

Weitere Informationen

UNO: Rund 50.000 Frauen sterben im privaten Umfeld

Im Jahr 2024 sind weltweit etwa 83.000 Frauen gezielt umgebracht worden. In rund 60 Prozent der Fälle sei der Täter ein Familienmitglied oder Lebenspartner gewesen. Nach einer aktuellen Schätzung der Organisation UN Women und dem UNO-Büro für Verbrechensbekämpfung sind demnach rund 50.000 Frauen weltweit zum Opfer tödlicher Gewalt in der Familie oder der Partnerschaft geworden. Zum Vergleich: Bei Tötungsdelikten gegen Männer kommt der Täter nur in elf Prozent der Fälle aus der eigenen Familie.

Nach Angaben der Vereinten Nationen ist Afrika die mit Abstand am stärksten betroffene Region der Welt. Demnach seien im letzten Jahr rund 22.600 Frauen und Mädchen durch Partnerschaftsgewalt oder innerfamiliäre Gewalt getötet worden. Dahinter folgen Asien (etwa 17.600) und Amerika (etwa 7.700). In Europa ist die Zahl mit 2.100 Fällen im Vergleich relativ gering.

Quelle: Statista

Und dennoch: Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind allein in Deutschland im Jahr 2024 insgesamt 308 Frauen und Mädchen durch Gewalttaten ums Leben gekommen. In 191 Fällen handelte es sich beim Täter demnach um den Partner, Ex-Partner oder ein Familienmitglied. Daneben wurden mehr als 250 versuchte Taten, sowie 15.000 Fälle von schwerer Körperverletzung und fast 100.000 Fälle von einfacher Körperverletzung registriert.

"Wer Femizide nicht als Mord einstuft, weil er die niedrigen Beweggründe falsch einschätzt, wird möglicherweise auch einen Femizidtatbestand nicht richtig anwenden."

Dilken Çelebi, Vorsitzende der Kommission Strafrecht beim Deutschen Juristinnenbund

Dabei seien Femizide oft Teil eines "Kontinuums von Gewalt", betont Sarah Hendriks, Direktorin der Politikabteilung von UN Women. Allerdings gibt es in Deutschland noch keinen eigenen Straftatbestand für Femizide. Demnach ist die Tötung der (Ex-)Partnerin als Mord oder Totschlag strafbar.

Aktuellen Daten des Bundeskriminalamtes (BKA) zufolge gehören fast 80 Prozent der Opfer von partnerschaftlicher Gewalt in Deutschland dem weiblichen Geschlecht an. Besonders häufig werden Frauen ein Opfer von vorsätzlicher und einfacher Körperverletzung. Mehr als 75.000 solcher Fälle registrierte das BKA im vergangenen Jahr. Fast 40.000 Frauen wurden von ihrem Partner oder Ex-Partner bedroht, gestalkt oder genötigt. In mehr als 12.000 Fällen wurden Frauen Opfer gefährlicher Körperverletzung von Seiten ihres Partners.

Quelle: Statista

Besonders hoch ist laut BKA der Anteil weiblicher Opfer von Partnerschaftsgewalt im Bereich der Vergewaltigung und der sexuellen Übergriffe. So waren 98 Prozent der Opfer partnerschaftlicher Sexualdelikte im Jahr 2024 weiblich. Bei Stalking, Bedrohung und Nötigung in der Partnerschaft sind es 88 Prozent. Bei den Fällen von schwerer Körperverletzung in einer Partnerschaft waren laut BKA "nur" 67 Prozent der Opfer im Jahr 2024 weiblich.

Über alle Delikte hinweg zählt das BKA 171.069 Opfer vollendeter und versuchter Fälle von partnerschaftlicher Gewalt - in rund 95 Prozent der Fälle wurde die Tat wirklich vollzogen. Laut BKA ist die Zahl der polizeilich registrierten Opfer von häuslicher Gewalt in den letzten fünf Jahre zwar um insgesamt 17,8 Prozent gestiegen. Allerdings werden viele Taten im Bereich Partnerschaftsgewalt, sexualisierte und digitale Gewalt jedoch nicht angezeigt - etwa aus Angst, Abhängigkeit oder Scham. So liege die Anzeigequote liegt meist unter zehn Prozent, bei Partnerschaftsgewalt sogar unter fünf Prozent. Rund ein Viertel der Opfer von Partnerschaftsgewalt sind Opfer von mehr als zwei Gewaltformen.

Kurzinformation: Hilfs- und Präventionsangebote bei Gewalt gegen Frauen Das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" bietet rund um die Uhr eine kostenlose und anonyme Beratung in 19 Sprachen an. Die Telefonnummer lautet 116 016. Die App des Vereins "Gewaltfrei in die Zukunft" bietet den Opfern von häuslicher Gewalt einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen sowie zu Unterstützungsangeboten an und soll als Brücke in das bestehende Hilfenetzwerk dienen. Der Weiße Ring bietet eine schnelle und direkte Hilfe für Opfer von Kriminalität an. Sie ist per Onlineberatung oder telefonisch unter 116 006 möglich. Weitere Telefonnummern:

|

Weitere Informationen

Hamburg ist das glücklichste Bundesland

In der Freien und Hansestadt Hamburg ist die Lebenszufriedenheit im Vergleich zu den anderen deutschen Bundesländern weiterhin am höchsten. Auf einer Skala von Null bis Zehn bewerteten die Befragten in Hamburg ihre Zufriedenheit demnach im Durchschnitt mit 7,33 Punkten. Dies geht aus dem aktuellen SKL Glücksatlas 2025 hervor,

Dahinter folgen Bayern, mit 7,21 Punkten, Rheinland-Pfalz, mit 7,21 Punkten und Nordrhein-Westfalen, mit 7,19 Punkten. Die Schlusslichter sind - wie bereits 2024 - die Bundesländer Bremen (Platz 13, 6,89), Berlin (Platz 14, 6,83) und das Saarland (Platz 15, 6,78). Mecklenburg-Vorpommern liegt mit 6,06 Punkten weiter deutlich abgeschlagen auf Platz 16.

Während die Studienautoren gegenüber dem Vorjahr nur leichte Veränderungen verzeichnen konnten, sind dennoch drei Entwicklungen besonders deutlich geworden: Rheinland-Pfalz verbessert sich deutlich auf Platz drei, Thüringen (7,12) gewinnt 0,22 Punkte und erreicht Rang sechs. Schleswig-Holstein (7,12) verliert nach vielen Jahren an der Spitze erstmals an Zufriedenheit verliert und fällt auf Platz fünf zurück.

"Die Lebenszufriedenheit der Deutschen hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert."

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen, wissenschaftlicher Leiter des SKL Glücksatlas und Professor an der Universität Freiburg

Die gesamtdeutsche Lebenszufriedenheit stagniert hingegen und nimmt im Vergleich zum Vorjahr nur um 0,03 Punkte auf 7,09 Punkte zu. Allerdings ist die Zufriedenheitslücke zwischen West- und Ostdeutschland in diesem Jahr deutlich geringer geworden. Während das Lebensglück der Westdeutschen nur leicht um 0,02 Punkte auf 7,15 Punkte steigt, legen die Ostdeutschen deutlicher zu: von 6,79 auf 6,91 Punkte (plus 0,12 Punkte). Im bundesweiten Vergleich liegt der Westen aktuell um 0,24 Punkte vor dem Osten. Damit ist die "Glückslücke" ist gegenüber 2024 (0,34 Punkte) deutlich geringer und liegt nun auf dem Niveau der 2010er-Jahre.

In den 40 deutschen Großstädten ist die Lebenszufriedenheit laut Studie in diesem Jahr bis wenigen Ausnahmen weiterhin zugenommen. Dabei schneiden vor allem kleinere Städte besonders gut ab, die familiär, beschaulich, sicher und grün geblieben sind. Außerdem hat Kassel seine bisherige Spitzenposition als "glücklichste Stadt Deutschlands" mit 7,44 Punkten verteidigt. So sei die nordhessische Stadt eher jung und studentisch geprägt und weise einen überdurchschnittlich hohen Wohlstand auf. Dahinter folgen Krefeld (7,39 Punkte) und Düsseldorf (7,33 Punkte). Die Schlusslichter sind Karlsruhe (6,61 Punkte), Wiesbaden (6,45 Punkte) und - mit deutlichem Abstand - Rostock (6,08 Punkte).

Weitere Informationen

Bundesbürger fürchten hohe Lebenshaltungskosten mehr als Trump

Die Inflation bereitet den Deutschen größere Sorgen als US-Präsident Donald Trump oder die weltweite Sicherheitslage. Vielmehr bereiten vor allem finanzielle Sorgen den Bundesbürgern die größten Sorgen. Dies geht aus der aktuellen Ausgabe der repräsentativen Studie "Die Ängste der Deutschen 2025" der R+V Versicherung hervor.

Demnach glauben 52 Prozent der rund 2.400 Befragten, dass die Lebenshaltungskosten immer weiter steigen. Zudem fürchten die Deutschen auch eine Überforderung des Staates durch die Migration. Auf Platz drei liegt die Angst vor Steuererhöhungen oder Leistungskürzungen (49 Prozent), auf Platz vier folgt die Furcht vor unbezahlbarem Wohnraum (48 Prozent). Aber auch politische Sorgen spielen 2025 eine wichtige Rolle.

"Obwohl die Inflation abgeflacht ist, bleibt sie für die Deutschen ein Schreckgespenst. Sie spüren deutlich, wie die Preise für Energie, Nahrungsmittel und Dienstleistungen weiter anziehen. Die Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten belegt schon zum 15. Mal Platz eins der Studie."

Grischa Brower-Rabinowitsch, Studienleiter der R+V Versicherung

Die weltweiten Krisen und Unsicherheiten bereiten den Deutschen hingegen weniger Sorgen. Laut Studie fiel der Angstindex deutlich auf 37 Prozent (2024: 42 Prozent). Vor der Sorge um US-Präsident Trump fürchten die Befragten jedoch, dass weltweit autoritäre Herrscher immer mächtiger werden (47 Prozent). "Die nachlassende Angst lässt sich mit Abstumpfung, Ernüchterung und Resignation angesichts des Trump'schen Politikstils erklären", erklärt Professorin Isabelle Borucki, Politikwissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg.

"Im Vergleich zur ersten Amtszeit hat Trump für die Befragten aber deutlich an Schrecken verloren."

Grischa Brower-Rabinowitsch, Studienleiter der R+V Versicherung

Die deutsche Migrationspolitik bereitet den Bundesbürgern weiterhin große Sorgen. Fast die Hälfte der Bevölkerung (49 Prozent) befürchtet, dass die Zahl der Geflüchteten den deutschen Staat überfordert. Allerdings gebe es laut der Studie erhebliche Unterschiede zwischen Ost und West. 56 Prozent der Ostdeutschen befürchten demnach, dass der Staat durch die Geflüchteten überfordert ist. Im Westen sind es 47 Prozent. Dabei liegt die Angst vor Konflikten durch eine weitere Zuwanderung liegt im Osten bei 51 Prozent und im Westen bei 43 Prozent.

Quelle: R+V Versicherung

Bemerkenswert ist auch folgender Umstand: Am stärksten zurückgegangen sei die Angst vor einer Spaltung der Gesellschaft. 39 Prozent der Deutschen fürchten, dass die Spaltung zunimmt und zu Konflikten führt (Platz zwölf). 2024 lag diese Furcht noch mit 48 Prozent auf Platz sieben. "Eine konfliktgeladene Öffentlichkeit ist für viele inzwischen zum Alltag geworden. Spaltung wird als Dauerzustand erlebt. Eine solche Normalisierung ist gefährlich", betont Borucki.

Quelle: Statista

Weitere Informationen

Deutlicher Vertrauensverlust für die Demokratie

Ob Donald Trump, Wladimir Putin oder Viktor Orbán: Autokratische Regierungsformen stoßen derzeit rund um den Globus auf zunehmend großen Zuspruch. Selbst in Deutschland ist das Vertrauen in Deutschland laut einer aktuellen Umfrage der Körber-Stiftung eher gering. So meint nur die Hälfte, dass es in Deutschland gerecht zugeht (50 Prozent). Dies spiegele sich auch im schwindenden Vertrauen in das demokratische System wider: Lediglich 45 Prozent der Deutschen haben laut Studie noch Vertrauen in die Demokratie.

Gleichzeitig stieg der Anteil derer mit geringem oder wenig Vertrauen auf 53 Prozent. Mit Blick auf die öffentlichen Institutionen sind die Meinungen der befragten 1.108 Wahlberechtigen in Deutschland ähnlich: Während die Wissenschaft (71 Prozent), das Bundesverfassungsgericht (56 Prozent) und Gerichte im Allgemeinen (53 Prozent) weiterhin mehrheitlich Vertrauen genießen, schneidet die Bundesregierung mit 19 Prozent besonders schlecht ab. Die Zufriedenheit mit deren Arbeit ist ebenfalls gering: Nur 29 Prozent äußern Zustimmung, dagegen sind 64 Prozent unzufrieden.

Quelle: Statista

Außerdem sehen 80 Prozent der Befragten den Populismus als Gefahr für die Demokratie (2024: 69 Prozent). Unter den Befragten mit einer Parteipräferenz für die AfD sind es im Vergleich nur 39 Prozent. Um dem Populismus zu begegnen, befürworten 85 Prozent der Befragten laut Körber-Stiftung ein hartes Vorgehen gegen Fake News. Allerdings sprechen sich nur 54 Prozent für ein Parteiverbot aus.

"Die Umfrage zeigt: Viele Menschen sind verunsichert. Sie verlieren Vertrauen in Demokratie und Wirtschaft, fürchten um ihre Freiheit und misstrauen der Kontrolle staatlicher Macht. Zugleich spaltet die Frage nach starker Führung die Bevölkerung. Die Demokratie bleibt unter Druck."

Sven Tetzlaff, Leiter des Bereichs Demokratie und Zusammenhalt der Körber-Stiftung

Zudem sind 85 Prozent der Meinung, dass Hass und Polarisierung in der Gesellschaft durch die sozialen Medien gefördert werden. 84 Prozent fordern härtere Strafen gegen Hetze im Netz. Zwei Drittel (66 Prozent) sprechen sich dabei für eine Lockerung des Datenschutzes aus, um strafrechtlich effektiver vorgehen zu können. Eine Mehrheit von 70 Prozent befürwortet zudem ein Handyverbot an Schulen (70 Prozent) sowie eine Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien (72 Prozent).

Glaubt man der jüngsten Ausgabe des Democracy Index vom Economist für 2024 werden nur noch 25 Staaten weltweit als "vollständige Demokratie" bezeichnet. Unter den Top-Ländern befinden sich unter anderem die skandinavischen Staaten, Irland und Neuseeland. Dabei hat sich die Situation beispielsweise in Bangladesch (minus 25 Plätze), Rumänien (minus zwölf Plätze) und Südkorea (minus zehn Plätze) deutlich verschlechtert. Auch Frankreich musste 2024 den Top-Status aufgeben und wird aktuell als "unvollständige Demokratien" gelistet.

Quelle: Statista

Weitere Informationen

Mehr als 123 Millionen Menschen sind auf der Flucht

Die Zahl der geflohenen Menschen ist 2024 auf einen neuen weltweiten Rekordstand gestiegen. Nach den Angaben des UN-Flüchtlingswerkes (UNHCR) waren rund 123,2 Millionen Menschen auf der Flucht vor Krieg, Gewalt, politischer Verfolgung und Naturkatastrophen. Dies ist ein Anstieg von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Etwa 60 Prozent der Geflüchteten sind demnach Binnenflüchtlinge, die innerhalb des eigenen Heimatlandes auf der Flucht sind. Nach Angaben des UNHCR wurden beispielsweise durch den Bürgerkrieg im Sudan rund 14,3 Millionen vertrieben (Stand: Ende 2024). Zusätzlich schätzen die Flüchtlingshelfe, dass seit Oktober 2023 mehr als 1,9 Millionen Palästinenser durch den Gaza-Konflikt vertrieben wurden. Dies entspricht rund 90 Prozent der Bevölkerung.

Quelle: Statista

Weitere Hotspots sind laut UNHCR auch Afghanistan mit mehr als zehn Millionen und die Ukraine mit fast neun Millionen Vertriebenen. Die große Mehrheit der Geflüchteten lebt nicht in reichen Regionen wie Europa, sondern es sind arme Länder wie Äthiopien, die 73 Prozent der Flüchtlinge weltweit aufnehmen.

"Aber in den reichen Ländern herrscht immer die Vorstellung, dass alle dort hinkommen wollen - dass es eine nicht zu bewältigende Invasion von Flüchtlingen gebe. Diese Wahrnehmung wurde sorgfältig gepflegt von gewissen Leuten des politischen Establishments, die damit Wahlen gewinnen."

Filippo Grandi, UN-Hochkommissar für Flüchtlinge

Außerdem waren weltweit knapp 31 Millionen Menschen gezwungen ihr Land zu verlassen. Auch die Zahl der Asylsuchenden erreichte zuletzt mit rund 8,4 Millionen einen neuen Rekord In Deutschland waren die Asylzahlen im gleichen Zeitraum jedoch deutlich zurückgegangen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge registrierte demnach 2024 insgesamt 250.945 Asylanträge, davon 229.751 Erstanträge. Das war ein Rückgang von mehr als 30 Prozent. Die wichtigsten Herkunftsländer waren Syrien, Afghanistan, die Türkei, der Irak und der Iran.

Weitere Informationen

Politische Kriminalität steigt auf Rekordhoch

Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist 2024 auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums stiegen die Delikte mit politischem Hintergrund um 40,22 Prozent auf 84.172 Delikte. Die politisch motivierten Gewalttaten sind ebenfalls um 15,33 Prozent auf 4.107 Delikte gestiegen.

Den stärksten Anstieg verzeichneten die Behörden im letzten Jahr im rechten Spektrum. So stiegen die Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund um 48 Prozent auf 42.788 Delikte. Auch bei den 4.107 Gewalttaten mit politischem Motiv ist der Anteil mit einem rechten Hintergrund haben, mit rund 36 Prozent besonders hoch. 975 Gewalttaten - knapp 24 Prozent - entfielen auf den Bereich "ausländische Ideologie". 762 Gewalttaten - knapp 19 Prozent - rechnete die Polizei dem linken Spektrum zu.

Quelle: Statista

Laut BKA spielen auch bei den Folgen die Täter aus dem rechten Spektrum eine wesentliche Rolle. So wurden 2024 insgesamt 1.068 Personen durch rechte Attacken gesundheitlich geschädigt. Zum Vergleich: Die Statistik nennt 337 Opfer linker Gewalt und 433 Opfer von Angreifern aus dem Bereich "ausländische Ideologie". 27 Prozent der Opfer rechter Gewalt waren Frauen, 19 Prozent entfielen auf Kinder und Jugendliche. Das sind deutlich höhere Anteile als in jedem anderen Phänomenbereich.

Quelle: Statista

Daneben wurden 2024 auch 6.236 antisemitische Straftaten registriert, was einem Anstieg von knapp 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr 2023 (5.164 Delikte) entspricht. Dies entspricht auch einem neuen Höchststand seit Beginn der Erfassung. Außerdem hat sich auch der Nahost-Konflikt hat auf das Straftatenaufkommen ausgewirkt: In diesem Kontext verzeichneten die Behörden im letzten Jahr insgesamt 7.328 Fälle, was einem Anstieg um 67,7 Prozent entspricht.

"Die ist getrieben durch Polarisierung unserer Gesellschaft, durch andere Phänomene wie deutlich steigendem Antisemitismus beispielsweise."

Alexander Dobrindt (CSU), Bundesminister des Innern (seit 2025)

Auch der Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und das Deutsche Institut für Menschenrechte verzeichneten 2024 einen drastischen Anstieg der Delikte. So verzeichneten die nichtstaatlichen Stellen in zwölf Bundesländern insgesamt 3.453 Angriffe mit 4.861 Betroffenen. Darunter befinden sich auch neun Todesopfer bei Brandanschlägen und Messerangriffen. Nicht in der Statistik vertreten sind Niedersachsen, das Saarland, Rheinland-Pfalz und Bremen.

"Der Rechtsstaat darf die Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt nicht im Stich lassen."

Seda Başay-Yıldız, Rechtsanwältin

So müsse der Staat "dafür Sorge tragen, dass rassistische und antisemitische Straftaten als solche erkannt und effektiv geahndet werden", kommentiert Prof. Dr. Beate Rudolf, Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. So müssten die Verfahrensdauern verkürzt, den Zugang zu Informationen und zum Recht erleichtert sowie die zivilgesellschaftliche Beratungsstrukturen schützen und finanziell abgesichert werden.

Darauf hätten die Betroffenen ein Recht, betont Rudolf: "Rassismus und Antisemitismus sprechen Betroffenen ab, die gleichen Menschenrechte und Menschenwürde zu haben. Deshalb greifen Rassismus und Antisemitismus auch das Fundament unserer Verfassung an."

Weitere Informationen

Globale Rüstungsausgaben steigen auf Rekordhoch

Die weltweiten Rüstungsausgaben sind 2024 um 9,4 Prozent auf ein neues Rekordhoch von rund 2,677 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dabei haben rund 100 Länder rund um den Globus ihre Rüstungsausgaben. Dies geht aus dem jüngsten Bericht des Friedensforschungsinstituts SIPRI in Stockholm hervor.

Demnach war der Anstieg in Europa und im Nahen Osten besonders stark. Allein Deutschland gab im letzten Jahr insgesamt 28 Prozent mehr für das Militär aus als im Vorjahr. Die Ausgaben beliefen sich demnach auf rund 77,6 Milliarden Euro (88,5 Milliarden Dollar). Damit liegt die Bundesrepublik auf Rang vier hinter den USA, China und Russland.

Quelle: Statista

"Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung ist Deutschland der Staat mit den höchsten Militärausgaben in Westeuropa", betont SIPRI-Forscher Lorenzo Scarazzato. Dies sei auf das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr zurückzuführen, welches 2022 beschlossen wurde.

"Über 100 Länder weltweit haben ihre Militärausgaben im Jahr 2024 erhöht. Da die Regierungen der militärischen Sicherheit zunehmend Priorität einräumen, oft auf Kosten anderer Haushaltsbereiche, könnten die wirtschaftlichen und sozialen Kompromisse in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaften haben."

Xiao Liang, Forscher beim SIPRI-Programm für Militärausgaben und Waffenproduktion

Auch die östlichen Nachbarstaaten Polen und Tschechien haben 2024 ihre Rüstungsbudgets im Vergleich zum Vorjahr um 32 Prozent, Schweden um 34 Prozent, die Niederlande um 35 Prozent und Rumänien um 43 Prozent. Noch deutlicher hat Israel seine Verteidigungsausgaben erhöht: Vor dem Hintergrund des Hamas-Angriffes am 7. Oktober 2023 und dem daraus folgenden Gaza-Krieg stieg das israelische Verteidigungsbudgets um 65 Prozent auf 46,5 Milliarden Dollar.

Quelle: Statista

Russland hatte wegen des fortdauernden Krieges in der Ukraine seine Militärausgaben erneut deutlich um 38 Prozent auf geschätzte 149 Milliarden Dollar erhöht. Die Ukraine hat indes die höchste Militärlast weltweit. "Alle Steuereinnahmen der Ukraine wurden 2024 vollständig von den Militärausgaben absorbiert, während alle nicht-militärischen sozioökonomischen Ausgaben durch ausländische Hilfe finanziert wurden", stellt der Bericht fest.

Das Ende der Fahnenstange scheint laut SIPRI aber noch nicht erreicht zu sein: "Die jüngsten politischen Beschlüsse in Deutschland und vielen anderen europäischen Länder deuten darauf hin, dass Europa in eine Phase hoher und steigender Militärausgaben eingetreten ist, die voraussichtlich auf absehbare Zeit anhalten wird", heißt es in dem Bericht weiter.

Weitere Informationen

- Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) über den Sipri-Bericht 2024

Weltweite Hinrichtungen steigen auf neuen Höchststand

Die Zahl der weltweit vollstreckten Todesstrafen ist im Jahr 2024 auf einen neuen Höchststand gestiegen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurden im letzten Jahr mindestens 1.518 Menschen hingerichtet. Rund 90 Prozent - nämlich rund 1.380 Hinrichtungen gab es im Irak, dem Iran und Saudi-Arabien.

Nach Angaben von Amnesty International vervierfachte der Irak seine Exekutionen im letzten Jahr von mindestens 16 auf mindestens 63. Saudi-Arabien verdoppelte die Hinrichtungen (von 172 auf mindestens 345) und auch der Iran richtete 119 Personen mehr hin als im Vorjahr (von mindestens 853 auf mindestens 972). Der Anteil der Islamischen Republik lag damit bei 64 Prozent. Mehr als 40 Prozent der weltweiten Hinrichtungen erfolgten im Zusammenhang mit Drogendelikten. Zum Vergleich: 2023 lagen die Exekutionen bei 1.153.

"Wer es wagt, die Autoritäten herauszufordern, sieht sich mit den grausamsten Strafen konfrontiert - besonders im Iran und in Saudi-Arabien, wo die Todesstrafe gezielt eingesetzt wird, um mutige Stimmen zum Schweigen zu bringen."

Agnès Callamard, Generalsekretärin von Amnesty International

Laut Menschenrechtsorganisation werden in China unverändert die meisten Hinrichtungen vollzogen. Offizielle Zahlen sind jedoch nicht bekannt, da die kommunistische Staatsführung die Daten wie ein Staatsgeheimnis unter Verschluss hält. Amnesty International geht jedoch davon aus, dass die Zahlen in die Tausende gehen.

- ARD Tagesschau: Fast jeden Tag eine Hinrichtung in Saudi-Arabien

Quelle: Statista

Laut Amnesty International wurden nur noch in 15 Ländern vollstreckt - der niedrigste Wert seit Jahren. Dies sei das zweite Jahr in Folge mit einer solch geringen Zahl und deute auf eine Abkehr von der "grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Strafe" hin, konstatiert die Amnesty-Generalsekretärin Agnès Callamard.

Zudem blickt Amnesty International mit einer gewissen Besorgnis auf die Entwicklung in den USA. So stieg die Zahl der Hinrichtungen 2024 nur leicht von 24 auf 25. Dabei hätten die vier US-Bundesstaaten Georgia, Indiana, South Carolina und Utah die Vollstreckung der Todesstrafe wieder aufgenommen, nachdem es jahrelang keine Hinrichtungen gegeben hatte. "Obwohl die Gesamtzahlen sowohl bei den Hinrichtungen als auch bei den Todesurteilen historisch niedrig sind, gab es 2024 besorgniserregende Rückschläge", kommentiert Chiara Sangiorgio, Expertin bei der Menschenrechtsorganisation.

Quelle: Statista

Dabei kritisierte Amnesty International auch die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der versprach, die Todesstrafe "energisch zu verfolgen", um US-amerikanische Familien vor "gewalttätigen Vergewaltigern, Mördern und Monstern" zu schützen. Demnach verhindere die Todesstrafe keine Verbrechen, betonte Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland: "Das ist wissenschaftlich gut belegt".

"Die entmenschlichenden Äußerungen Trumps stricken weiter an dem Märchen, dem zufolge die Todesstrafe Menschen besonders davon abschreckt, Straftaten zu begehen"

Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland

Nach Angaben des Death Penalty Information Center wurden während der Präsidentschaft von Joe Biden (2021 bis 2025) insgesamt 75 Menschen hingerichtet. Demnach wurden 96 Prozent der Todesstrafen in den republikanisch regierten US-Bundesstaaten vollstreckt. So wurden die meisten Häftlinge in Texas (21) und Oklahoma (15) exekutiert.

Quelle: Statista

Dabei könne die Todesstrafe noch in 20 von 27 Bundesstaaten mit einem republikanischem Gouverneur verhängt werden. Allerdings ist das nur in fünf von 23 demokratisch regierten Bundesstaaten der Fall. Aber auch in acht republikanischen Bundesstaaten ist die Todesstrafe abgeschafft (sieben Bundestaaten) oder ausgesetzt (ein Bundesstaat).

Weitere Informationen

- Amnesty-Bericht "Death Sentences and Executions 2024" (englisch) (PDF)

- Amnesty International mit Zahlen und Fakten zu den Todesstrafen 2024 (PDF)

Die glücklichsten Menschen leben in Skandinavien

Den Menschen in Skandinavien scheint das Glück besonders gewogen zu sein. Laut dem neuen Weltglücksreport 2025 bleibt Finnland weiterhin das Land mit den glücklichsten Menschen der Welt. Bereits zum achten Mal in Folge liegt das nordeuropäische Land an der Spitze der 147 untersuchten Staaten - gefolgt von Dänemark, Island und Schweden auf den Plätzen zwei bis vier. Auf Rang fünf kommen die Niederlande, während es Costa Rica (Rang sechs) und Mexiko (Rang zehn) erstmals in die Top Ten schaffen. Die Schlusslichter im Ranking sind Libanon auf Rang 145, Sierra Leone (Rang 146) und Afghanistan (Rang 147).

Das glücklichste deutschsprachige Land ist die Schweiz auf Rang 13 (Vorjahr: Platz neun). Auf Rang 17 liegt Österreich (Vorjahr: Platz 14). Deutschland legt hingegen um zwei Plätze zu und liegt nun auf Rang 22. Deutschland jedoch ein Sonderfall, sagt Daniel Gräber, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) unter anderem über das Wohlbefinden forscht.

"Was Deutschland nochmal sehr kennzeichnet, sind innerdeutsche regionale Unterschiede. Also man sieht einmal ein Gefälle zwischen Ost und West: In Ostdeutschland ist in der Regel die Lebenszufriedenheit durchschnittlich niedriger als in westdeutschen Ländern. "Und dann sehen wir aber auch noch einen Unterschied zwischen den norddeutschen Bundesländern und den süddeutschen Bundesländern."

Daniel Gräber, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

Neben den deutlichen Unterschieden in den geographischen Regionen gibt es auch Differenzen bei der Zufriedenheit in verschiedenen Altersgruppen. Diese hängt in den meisten Ländern unmittelbar mit der Qualität und der Anzahl sozialer Kontakte zusammen, welche im Alter zwar weniger werden, jedoch von den Befragten qualitativ höher bewertet werden.

Quelle: Statista

Der Weltglücksbericht wird jährlich von einem interdisziplinären Forscherteam um das Wellbeing Research Centre der Universität Oxford am 20. März veröffentlicht. Darin wird auf der Basis subjektiver Wahrnehmungen untersucht, wie es um die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität der Menschen in aller Welt bestellt ist. Dabei fließen wie Gesundheit, Lebenserwartung, Wirtschaftsleistung, soziale Beziehungen, Korruption, Spendenbereitschaft sowie die Möglichkeiten zu einer freien Lebensgestaltung in die Auswertung ein.

Weitere Informationen

- Wikipedia über den Weltglückstag

Bleibt es beim rot-grünen Senat in Hamburg?

Eine Woche nach der Bundestagswahl 2025 haben die Bürger der Hansestadt Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Kurz nach dem SPD-Debakel im Bund hat der regierende Erste Bürgermeister Peter Tschentscher die Sozialdemokraten nun zu einem klaren Wahlsieg geführt.

Demnach kam die SPD auf 33,5 Prozent der Stimmen. Die oppositionelle CDU wurde mit 19,8 Prozent die zweitstärkste Kraft in der neuen Bürgerschaft. Der bisherige Koalitionspartner Bündnis 90/Grünen kommt auf 18,5 Prozent. Die Linke schnitt in der Hansestadt mit 11,2 Prozent erstmals zweistellig ab. Die AfD kommt auf 7,5 Prozent. Die Europapartei Volt kommt auf 3,3 Prozent. Mit 2,3 Prozent der Stimmen scheiterte die FDP ebenso an der Fünf-Prozent-Hürde wie das BSW mit 1,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt bei 68 Prozent.

- ARD Tagesschau über die Hauptgründe für das Wahlergebnis in Hamburg

Laut dem vorläufigen Ergebnis der vereinfachten Auszählung kommen die Sozialdemokraten auf 45 der insgesamt 121 Sitze. Die CDU kommt auf 26 Mandate und Bündnis 90/Die Grünen auf 25 Mandate. Außerdem wird die Linke mit 15 und die AfD mit zehn Abgeordneten in der neuen Bürgerschaft vertreten sein.

Quelle: Statista

Neben bundespolitischen Themen wie der Zuwanderung vor allem die Landepolitik ganz oben auf der Agenda - allen voran die problematische Verkehrssituation, bezahlbarer Wohnraum und die Wirtschaft. Laut dem NDR HamburgTREND spielten der Verkehr und die Mobilität eine sehr große Rolle.

Rund 35 Prozent der 1.164 Befragten sehen in diesem Themenkomplex eines der größten Probleme. Darunter fallen der chronisch überlastete Hauptbahnhof oder die Entwicklung hin zu fahrradfreundlichem Verkehr. 30 Prozent nannten Probleme rund ums Wohnen und Mieten. Etwa 23 Prozent sehen die Wirtschaft und den Hafen in der Hansestadt als eine der wichtigsten Herausforderungen. Die Migration sehen nur 20 Prozent der Befragten als zentrales Thema.

Quelle: Statista

Amtsinhaber Tschentscher kann nun zwischen zwei Koalitionspartnern wählen. So werde man zunächst Gespräche mit dem bisherigen Koalitionspartner führen. "Aber wir werden auch mit der CDU sprechen", sagte er gegenüber dem ZDF. Die Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank betont, sie werde Tschentscher beim Wort nehmen, "dass wir Rot-Grün fortsetzen hier in dieser Stadt. Das ist ein Erfolgsmodell."

Rund sieben Wochen nach der Bürgerschaftswahl haben sich die bisherigen Regierungspartner auf die Fortsetzung der rot-grünen Koalition in der Hansestadt geeinigt. Am 7. Mai 2025 wurde Peter Tschentscher schließlich im ersten Wahlgang von der Hamburgischen Bürgerschaft wieder zum Ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt gewählt.

Weitere Informationen

- Norddeutscher Rundfunk über die Bürgerschaftswahl 2025 in Hamburg

- ARD-Tagesschau über die Wahlen zur Bürgerschaft 2025 in Hamburg

- ZDF-Thema über die Wahlen zur Bürgerschaft 2025 in Hamburg

- Wikipedia über die Wahlen zur 23. Hamburgischen Bürgerschaft 2025

Ramadan: Was bedeutet die Fastenzeit?

Am 28. Februar 2025 beginnt für die rund 1,9 Milliarden Muslime der islamische Fastenmonat Ramadan. Er soll an die Zeit erinnert werden, wonach Mohammed der Überlieferung nach der Koran offenbart wurde. Daher steht die Fastenzeit auch im Zeichen der inneren Einkehr, des sozialen Engagements und der persönlichen Läuterung.

Allein in Deutschland fasten etwa 4,7 Millionen Muslime. In diesem Jahr dauert das Fasten bis zu 15 Stunden pro Tag. Die Fastenzeit orientiert sich am Verlauf der Sonne. Während es Fastenmonats beginnt täglich nach dem "Sahur", der letzten Mahlzeit vor Sonnenaufgang. Das tägliche Fasten endet mit dem Fastenbrechen Iftar nach Sonnenuntergang. Wer also näher am Äquator lebt, hat eine kürzere Phase der täglichen Enthaltsamkeit.

Quelle: Statista

Fasten ist in vielen Religionen ein wesentlicher Bestandteil des Alltages und Jahreskreises. Im Islam zählt der Fastenmonat Ramadan zu den fünf Säulen der Weltreligion zählt. Während die Gläubigen tagsüber auf Wasser und Nahrung verzichten, treffen sie sich bei Sonnenuntergang am Abend traditionell zum gemeinsamen Fastenbrechen ("Iftar"), das oftmals mit einer Dattel und einem Schluck Wasser beginnt. Am Ende des Ramadan feiern die Gläubigen drei Tage lang das Zuckerfest ("Eid al-Fitr").

"Das Fasten ist der Frieden des Körpers."

Petrus Chrysologus (um 380-451 n. Chr.), Bischof von Ravenna

Auch in den anderen Weltreligionen ist die Praxis des Fastens durchaus üblich: Im Judentum wird an Jom Kippur gefastet. Dies bedeutet: Kein Essen, Trinken, Tabak und Sex. Dazu kommt: keine Arbeit. Zudem gibt es noch fünf weitere Fastentage. Im Buddhismus beenden die Mönche um zwölf Uhr die Essenaufnahme. Konkrete Fastentage gibt es aber nicht. Auch im Hinduismus verzichten manche Gläubige während der Neumond- und Vollmondtage oder an Ehren- und Geburtstagen von hinduistischen Gottheiten auf die Nahrungsaufnahme.

Im Christentum bezeichnet die Fastenzeit einen vierzigtätigen Zeitraum zur Vorbereitung des Hochfestes Ostern. In der römisch-katholischen Kirche wird sie auch als "österliche Bußzeit" bezeichnet. Die wichtigste lateinische Bezeichnung ist "Quadragesima". Die christliche Fastenzeit beginnt am Aschermittwoch und endet am Karfreitag.

Weitere Informationen

- MDR über den Fastenmonat Ramadan

- Planet Wissen über religiöses Fasten

- Wikipedia-Portal über den Islam

Bundestagswahl 2025: Neues Zweckbündnis von Union und SPD

Die Bundestagswahl 2025 ist Geschichte. Der Urnengang waren erst die dritten vorgezogenen Wahlen in der Geschichte der Bundesrepublik - nach 1972 und 1983. Dabei wurde erstmals auch das neue Wahlrecht angewandt. Klarer Sieger des Urnengangs ist die Union mit dem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Die bis dato regierende SPD fährt ihr schlechtestes Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte ein.

Rund 59,2 Millionen Bundesbürger waren bei der Wahl 2025 wahlberechtigt. Rund 3,9 Prozent der Wähler durften dabei erstmals ihre Stimme abgeben. 42,1 Prozent der Wahlberechtigten waren 60 Jahre oder älter. Insgesamt 29 Parteien wurden für die Wahl zugelassen. Daneben kandidierten 62 Wahlbewerber ohne eine Parteizuordnung.

Quelle: Statista

Zudem wurde bei der Bundestagswahl erstmals das neue Wahlrecht angewandt, das im Juni 2023 verabschiedet wurde. Die Zahl der Bundestagsabgeordneten ist nun auf 630 begrenzt. Damit sind die bisherigen Überhang- und Ausgleichsmandate weggefallen. Die direkt gewählten Kandidaten der 299 Wahlkreise ziehen nun nicht mehr automatisch in den Bundestag ein. Diese Mandate werden nur noch dann zugeteilt, wenn sie durch den entsprechenden Anteil bei den Zweitstimmen gedeckt sind ("Zweitstimmendeckung"). Davon ausgenommen sind nur noch die Direktmandate von Einzelbewerbern. Die Folge: 23 "eigentliche" Direktmandate sind nicht im neuen Bundestag vertreten.

- Deutschlandfunk (DLF): Neues Wahlrecht hat erhebliche Auswirkungen

- Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF): Diese Wahlkreissieger sind nicht im Bundestag

Klarer Wahlsieger ist die CDU/CSU mit einem Stimmenanteil von 28,52 Prozent, gefolgt von der AfD mit 20,48 Prozent. Die SPD musste hingegen starke Verluste hinnehmen: Mit 16,41 Prozent der Stimmen haben die Sozialdemokraten ihr bislang schlechtestes Nachkriegsergebnis eingefahren. Der bisherige Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen kam auf 11,61 Prozent der Stimmen. Die Linke schaffte mit 8,77 Prozent erneut den Einzug in den Bundestag. Das BSW (4,97 Prozent) und die FDP (4,33 Prozent) haben den Einzug in das deutsche Parlament verpasst. Für die Liberalen ist es das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl in ihrer Parteigeschichte.

- Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF): So haben die Bundesländer gewählt und die Wahlkreise gestimmt

- ARD Tagesschau: Was waren die Hauptgründe für das Wahlergebnis?

Quelle: Statista

Die Koalitionsmöglichkeiten sind allerdings eher begrenzt. Die wahrscheinlichste Variante ist ein schwarz-rotes Bündnis von Union und SPD, das auf 328 Sitze (Mehrheit: 316 Sitze) kommt. Auch eine Kenia-Koalition von CDU/CSU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen wäre mit 413 Sitzen zwar rechnerisch möglich, gilt momentan aber eher als unwahrscheinlich. Auch eine Koalition von Union und AfD (Mitternachtskoalition) wäre mit 360 Sitzen ebenfalls möglich. Allerdings hat die Union eine solche Koalition bereits im Vorfeld ausgeschlossen. Auch die anderen im Bundestag vertretenen Parteien haben ein Bündnis mit der AfD ausgeschlossen.

- Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) mit den Pressestimmen zur Bundestagswahl 2025

"Die politische Mitte muss die Tugend des Kompromisses lernen."

Eva Quadbeck, Chefredakteurin des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND)

Bei der Bundestagswahl 2025 haben rund 49,9 Millionen Bundesbürger ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht 82,5 Prozent der Wahlberechtigten und der höchsten Wahlbeteiligung seit der deutschen Wiedervereinigung. Auf Länderebene wies Bayern mit 84,5 Prozent die höchste Bereitschaft für die Stimmabgabe aus. Sachsen-Anhalt verzeichnete mit 77,7 Prozent die niedrigste Wahlbeteiligung. Der Wahlkreis mit der höchsten Beteiligung ist München-Land (88,1 Prozent). Die geringste Wahlbeteiligung gab es im Wahlkreis Duisburg II (73,5 Prozent).

Quelle: Statista

Dabei gibt es je nach Altersgruppe teils sehr unterschiedliche parteipolitische Präferenzen. So haben viele junge Wähler ihr Kreuz bei der Linken gemacht. Ihr Anteil an den Zweitstimmen liegt nach vorläufigen Daten bei 25 Prozent. An zweiter Stelle folgt die AfD mit 21 Prozent. Bei den Menschen ab 60 Jahren schneiden die beiden genannten Parteien deutlich schlechter ab: Die Linke erreicht nur fünf Prozent, die AfD hingegen 15 Prozent. Demgegenüber liegt die Union mit 37 Prozent vorne, die SPD kommt in dieser Altersgruppe auf 23 Prozent.

Quelle: Statista

Mittlerweile hat sich der neue Bundestag mit der CDU-Politikerin Julia Klöckner als neue Präsidentin konstituiert. Den jüngsten Politiker Luke Hoß (Die Linke) mit 23 Jahren und den ältesten Politiker Alexander Gauland (AfD) mit 84 Jahren trennt ein Altersunterschied von 61 Jahren. Das Durchschnittsalter der Parlamentarier liegt bei 47,1 Jahren und damit leicht über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung von 44,6 Jahren.

Quelle: Statista

Der Frauenanteil im neuen Parlament ist von 35,7 Prozent (2021) auf 32,4 Prozent (2025) gesunken. Zudem haben 11,6 Prozent der Politiker einen Migrationshintergrund. Der Blick auf die berufliche Zusammensetzung zeigt, dass die Mehrheit der Volksvertreter (459 Abgeordnete beziehungsweise 73 Prozent) aus dem Bereich "Unternehmensorganisation, Recht & Verwaltung" kommen.

Weitere Informationen

- ARD-Themenschwerpunkt und ZDF-Themenschwerpunkt zur Bundestagswahl 2025

Bundesbürger fürchten Fake-News

Kurz vor der Bundestagswahl 2025 scheint die Stimmung in der deutschen Bevölkerung nicht gerade gut zu sein. Aktuellen Studien zufolge fürchten etwa drei Viertel der befragten Deutschen eine Spaltung der Gesellschaft und gezielte Fake-News-Kampagnen in den sozialen Medien.

Laut Axa Future Risks Report fürchten 77 Prozent der Bundesbürger, dass vor der Wahl gezielte Fake-News-Kampagnen zur Beeinflussung der Wahlentscheidung gestartet werden können. Gleichzeitig sind 44 Prozent der Ansicht, dass ihre Mitmenschen Fehlinformationen auf Social-Media-Plattformen erkennen können.

Außerdem fürchten 52 Prozent der Befragten in Deutschland fürchtet eine Anfechtung der Wahlergebnisse als mögliche Konsequenz. 58 Prozent der Befragten erwarten nach der Bundestagswahl sogar gewalttätige Proteste von denen, die sich durch Fehlinformationen haben beeinflussen lassen.

Daher wünschen sich 82 Prozent der Befragten in Deutschland strengere Regeln und auch mehr Strafen bei Verstößen auf den Plattformen. 85 Prozent fordern sogar, dass Einzelpersonen bei Fehlverhalten auf den Plattformen zur Rechenschaft gezogen werden soll.

Furcht vor Spaltung der Gesellschaft

Allerdings fürchten die Bundesbürger auch das zunehmend gereizte politische Klima und die wirtschaftlichen Sorgen. Laut einer Sonderbefragung der repräsentativen R+V-Langzeitstudie "Die Ängste der Deutschen" befürchten 74 Prozent der Deutschen, dass die Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Zum Vergleich: Bei der regulären Studie im Sommer 2024 lag diese Furcht noch bei 48 Prozent.

"Die Inflation mag gesunken sein, aber die absoluten Preise sind hoch geblieben. Viele Menschen haben das Gefühl, dass sich ihr Lebensstandard real verschlechtert hat. Besonders spürbar ist dies bei Mieten, Energie- und Lebensmittelpreisen."

Isabelle Borucki, Politikwissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg

Des Weiteren sorgen sich die rund 1.000 Befragten auch vor der Inflation und einem Einbruch der Wirtschaft. So hätten 70 Prozent Angst vor steigenden Lebenshaltungskosten. Bei der regulären Umfrage im Sommer 2024 waren es noch 57 Prozent. Außerdem haben 68 Prozent der Befragten Angst vor einem wirtschaftlichen Einbruch. Im Sommer 2024 lag die Angst vor einer Rezession noch bei 48 Prozent.

Dennoch scheinen die befragten Bundesbürger erhebliche Zweifel daran zu haben, dass die Politik in Deutschland die notwendigen Lösungen zu finden. "61 Prozent der Befragten fürchten, dass diese von ihren Aufgaben überfordert sind. Das gilt für die Regierung genauso wie für die Opposition", erläutert Isabelle Borucki, Politikwissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg.

"Die teilweise undifferenzierte Debatte um Migration wurde in einer Weise geführt, die an historische Muster erinnert - insbesondere an die Weimarer Republik, als Sündenböcke konstruiert wurden. Migration wird als das zentrale politische Problem gedeutet. Damit werden Feindbilder aufgebaut, die zu einer weiteren Spaltung führen können."

Isabelle Borucki, Politikwissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg

Dementsprechend schlecht fallen die Schulnoten für die Politiker in Regierung und Opposition aus. Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) vergeben die Note 5 oder 6. "Das ist alarmierend. Sollte sich der Vertrauensverlust vertiefen, könnten sich rechtsextreme Parteien weiter etablieren. Die Wahl 2029 würde damit zur Bewährungsprobe für die Demokratie. Es liegt jetzt an den demokratischen Parteien, das Vertrauen in Demokratie und Zusammenhalt zurückzugewinnen", betont Borucki.

Weitere Informationen

Angriffe auf Politiker nehmen zu

Die Zahl der Angriffe auf politische Amts- und Mandatsträger in Deutschland hat 2024 weiter zugenommen. Demnach hat das Bundeskriminalamt (BKA) im letzte Jahr insgesamt 4.923 Straftaten registriert. Gegenüber dem Vorjahr (2023: 4.047) ist dies ein Anstieg von 22 Prozent. Die Zahl der Gewalttaten ist 2024 laut BKA auf 99 (2023: 94) gestiegen.

In absoluten Zahlen wurden die meisten Fälle in Bayern (747), Baden-Württemberg (633) und Berlin (533) registriert. Auf die Bevölkerungszahl umgerechnet liegt Berlin mit 14,09 Angriffen je 100.000 Einwohnern vor Thüringen (11,69) und dem Saarland (10,86). Vergleichsweise wenig Angriffe gab es hingegen in Nordrhein-Westfalen (2,97), Rheinland-Pfalz (2,99) und Schleswig-Holstein (4,59). Dies geht aus einer parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Quelle: Statista

Bereits 2023 haben die tätlichen Angriffe auf Politiker deutlich zugenommen. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) wurden allein im letzten Jahr insgesamt 3.691 Straftaten gegen Amts- und Mandatsträger sowie Parteivertreter erfasst - darunter auch 80 Gewaltdelikte. Zum Vergleich: 2022 waren es noch 1.994 Attacken auf Mandatsträger - davon 67 Gewaltdelikte.

Von den im Bundestag vertretenen Parteien waren vor allem die Grünen am häufigsten Opfer von politischen Gewalt. So wurden 2023 insgesamt 1.219 Parteirepräsentanten das Opfer von Gewalt- und/oder Äußerungsdelikten. Auch bei den Angriffen gegen Parteieinrichtungen liegen die Grünen mit 224 Attacken an erster Stelle. Ferner wurden 521 Plakate beschädigt oder zerstört. Dahinter folgt die AfD mit 478 Angriffen an zweiter Stelle.

Weitere Informationen

CDU-Chef Merz sorgt für hitzige Migrationsdebatte

In Deutschland sorgt die Migration nicht erst seit der Flüchtlingskrise von 2015 für teils hitzige gesellschaftliche Debatten. Politisch konnte in den letzten Jahren vor allem die AfD davon profitieren. Dabei haben der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2024 und der Messerangriff in Aschaffenburg im Januar 2025 der Migrationsdebatte neue Nahrung gegeben.

Glaubt man der Polizeilichen Kriminalitätsstatistik (PKS), zählte die Polizei im Jahr 2023 bundesweit rund 5,94 Millionen Straftaten von Tatverdächtigen ohne einen deutschen Pass begangen. Dies entspreche einem Anstieg von 5,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Allerdings gab es auch einige statistische Effekte: So gebe die Statistik keine Auskunft über Anklagen oder Verurteilungen. Studien hätten aber gezeigt, dass Menschen eine Tat eher anzeigen, wenn sie als Täter einen Ausländer vermuten. Zudem würden auch auch EU-Ausländer, Touristen sowie durchreisende Täter wie ausländische Banden in die Statistik einfließen. Auch der Anteil von Ausländern an der Gesamtbevölkerung sei entsprechend gestiegen.

Die politische Debatte um die richtige Steuerung von Migration und den Umgang mit straffällig gewordenen Migranten hat jüngst im Deutschen Bundestag für einen hitzigen Schlagabtausch gesorgt. Der Hintergrund: Am 29. Januar 2025 hatte die Union einen Entschließungsantrag eingebracht, in dem unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen und die Zurückweisung aller illegalen Einreiseversuche gefordert wurde. Außerdem sollen laut dem Antrag ausreisepflichtige Personen sofort in Abschiebehaft genommen und die Länder bei der Durchsetzung der Ausreisepflicht besser unterstützt werden.

Quelle: Statista

Am Ende hatten die Unionsparteien den Antrag gemeinsam mit den Stimmen von FDP und AfD durchgebracht. Es ist das erste Mal, dass ein Antrag im Bundestag mithilfe der AfD eine Mehrheit bekommen hat. Entsprechend wurde dieser Vorgang von Rot-Rot-Grün als "Zäsur", "Tabubruch" oder "schwarzer Tag" bezeichnet. Die Linken-Gruppenchefin Heidi Reichinnek sprach von einem "Dammbruch" und dass sie es sich trotz aller Differenzen nicht hätte vorstellen können, dass die Union mit Rechtsextremen paktiert. Rechtlich bindend ist der Antrag allerdings nicht.

"Das Risiko ist hoch, dass Merz Wählerinnen und Wähler in der Mitte verliert."

Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin

Zwei Tage später sollte das von der CDU/CSU eingebrachte Zustrombegrenzungsgesetz gemeinsam mit den Stimmen von AfD, BSW und FDP im Bundestag verabschiedet werden. Am Ende stimmte aber eine knappe Mehrheit dagegen. Für den Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz ist die zurückliegende Woche damit ein politisches Debakel. Mit den beiden Initiativen wollte sich der Sauerländer vor allem aus wahltaktischem Kalkül dem Wahlvolk als entschlossener Macher präsentieren - notfalls auch mit den Stimmen von Rechtsextremisten.

"Angela Merkel drückt ein Unbehagen aus, das von vielen - auch von mir - geteilt wird."

Friedrich Merz, Bundesvorsitzender der CDU und Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im RND-Interview

Damit dürfte sich Merz allerdings nicht nur politisch verkalkuliert haben - scheiterte er dabei auch am Widerstand aus den eigenen Reihen. Auch die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Merz für sein Vorgehen scharf kritisiert.

- Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF): Merz und die Brandauer zur AfD: War es das wert?

- NTV: Wie Merz ins offene Messer lief

- Hessenschau: Michel Friedman tritt aus der CDU aus

Bei den Wählern kam die Aktion der Unionsparteien im Bundestag bislang ebenso wenig gut an. So kam es jüngst bundesweit wieder zu Demonstrationen gegen die AfD und den CDU-Kurs in der Migrationsfrage. Auch in den jüngsten Umfragen hat die Union bislang an Zustimmung verloren - die AfD konnte jüngst hingegen eher zulegen.

Kanzlerkandidat Merz zeigte sich bislang jedenfalls wenig empfänglich für die massive Kritik an seinem Vorgehen: Demnach sei die Bundestagsdebatte zu den Unionsanträgen "ein Highlight für die Demokratie" gewesen, erklärte der CDU-Bundesvorsitzende in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Das mal etwas heftiger diskutiert wurde, gehört zur Meinungsbildung im Parlament dazu. Die Wählerinnen und Wähler haben nun ein klares Bild." Zudem habe Union habe unter Beweis gestellt, dass sie beim Thema Migration eine echte Wende wolle. Mit der AfD werde es weiterhin "keine Zusammenarbeit geben". Ob das aber so glaubwürdig ist, sei dahingestellt.

Weitere Informationen

Risikoexperten fürchten bewaffnete Konflikte

Am 21. Januar 2025 wird in Davos das 55. Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) eröffnet. Dabei werden fast F3.000 Führungskräfte aus mehr als 130 Ländern im malerischen Kurort in den Schweizer Alpen erwartet. Darunter befinden sich auch 60 Staats- und Regierungschefs - allen voran Bundeskanzler Olaf Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sowie der argentinische Präsident Javier Milei und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa.

Thematisch dürfte sich in diesem Jahr wohl alles um das Erstarken des Populismus, den Krieg in der Ukraine, die humanitäre Lage im Gazastreifen, die alarmierende Regelmäßigkeit extremer Wetterereignisse und die sich anbahnende Revolution der künstlichen Intelligenz (KI) drehen. Auch die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus wird in Davos für Diskussionen sorgen.

Außerdem droht weltweit eine Rezession, Fragmentierung und ein langfristiger Wandel. So blickt eine Mehrheit der Chefökonomen von privaten und öffentlichen Institutionen derzeit eher skeptisch auf die Weltwirtschaft. Laut dem aktuellen "Chief Economists Outlook 2025" rechnet die Mehrheit der Befragten Ökonomen in diesem Jahr mit einer Rezession.

Dabei beunruhigt die Experten vor allem die schwache Entwicklung in Europa und China und die steigende Staatsverschuldung. So erwartet eine Mehrheit de befragten Ökonomen von 56 Prozent eine Abschwächung der Weltwirtschaft. Nur 17 Prozent erwarten hingegen eine Verbesserung.

Quelle: Statista

Auch der Blick auf die aktuellen Risiken fällt derzeit eher düster aus. Für die kommenden beiden Jahre erwarten 30 Prozent der globalen Experten eine erhöhte Wahrscheinlichkeit globaler Katastrophen. In den nächsten zehn Jahre steigt dieser Anteil auf fast zwei Drittel. Dies geht aus dem aktuellen Global Risks Report 2024 des WEF hervor, zu dem über 1.400 globalen Risikoexperten und führenden Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft befragt wurden.

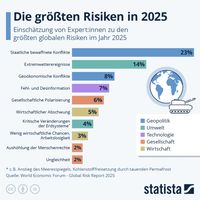

Demnach sehen 23 Prozent der befragten Risikoexperten bewaffnete Konflikte zwischen den Staaten als größtes Risiko für die Welt an. Danach folgen die Extremwetterereignisse und die geoökonomische Konflikte wie etwa Handelszölle. Fehl- und Desinformationen werden von sieben Prozent der Befragten als Risiko angesehen - gefolgt von einer Gefahr der gesellschaftlicher Polarisierung.

Quelle: Statista

Langfristig dominieren vor allem Umweltrisiken wie extreme Wetterereignisse, der Verlust der biologischen Vielfalt und der Zusammenbruch von Ökosystemen, kritische Veränderungen der Erdsysteme und die Verknappung natürlicher Ressourcen. Erstmals in den Top Ten der Risiken auch die negativen Folgen von KI-Technologien vertreten.

Laut dem aktuellen Allianz Risk Barometer sehen 38 Prozent der Befragten in Cybervorfällen wie Ransomware-Attacken und Datenschutzverletzungen das größte Risiko für ihre Unternehmen. Betriebsunterbrechungen und Naturkatastrophen belegen mit 31 Prozent bzw. 29 Prozent erneut die Plätze zwei und drei.

"2024 war ein außergewöhnliches Jahr für das Risikomanagement. [...] Die Vernetzung der Top-Risiken ist in diesem Jahr besonders auffällig, denn Klimawandel, neue Technologien, Regulierung und geopolitische Risiken sind zunehmend miteinander verflochten. Dies führt zu komplexen Zusammenhängen von Ursache und Wirkung."

Vanessa Maxwell, Chief Underwriting Officer von Allianz Commercial

In Deutschland liegen die Risiken durch Cyber-Attacken und Betriebsunterbrechungen weiterhin auf den Plätzen eins und zwei. Angesichts extremer Wetterereignisse in 2024 springen Naturkatastrophen auf Platz drei der Top-Risiken, während der Fachkräftemangel in der Rezession auf Platz acht abrutscht (2024: Platz vier).

Trotz anhaltender geopolitischer und wirtschaftlicher Unsicherheit im Nahen Osten, in der Ukraine und in Südostasien fallen politische Risiken und Gewalt auf Platz neun (2024: Platz acht). Für die großen Unternehmen bleiben sie jedoch ein erhöhtes Risiko (Platz sieben), während kleinere Unternehmen sie neu auf Platz zehn im Ranking einstufen. Gleichzeitig nimmt die Angst vor Handelskriegen und Protektionismus jedoch zu.

Weitere Informationen

- Deutsche Welle (DW): Davos 2025 - Donald Trump, der Elefant beim WEF

- ARD Tagesschau: Bericht von Oxfam - Superreiche werden immer reicher

Naturkatastrophen sorgen für Rekordschäden

Der US-Bundesstaat Kalifornien wird in diesen Tagen - wieder einmal - von verheerenden Bränden heimgesucht. Mitten im Winter sorgen Dürre und starke Winde für ein Flammen-Inferno rund die Millionen-Metropole Los Angeles. Die Munich Re hat derweil eine verheerende Bilanz für das zurückliegende Jahr 2024 gezogen.

Glaubt man jüngsten Medienberichten, wurden in Kalifornien bereits etwa 10.000 Gebäude durch die Flammen zerstört. Der US-Wetterdienst AccuWeather beziffert den Gesamtschaden und die wirtschaftlichen Verluste auf etwa etwa 131 bis 146 Milliarden Euro. Die Versicherer dürften dabei allerdings noch recht glimpflich davon kommen. Die Ratingagentur Moody's schätzt die versicherten Schäden auf etwa 16 Milliarden US-Dollar (rund 15,5 Milliarden Euro).

Etwas höher fällt hingegen die Schadenschätzung der Berenberg Bank aus. Michael Huttner, Versicherungsexperte der Privatbank, beziffert die versicherten Schäden aktuell auf rund 20 Milliarden Euro. Davon müssten laut seinen Berechnungen die Munich Re etwa 220 Millionen Euro, die Swiss Re 160 Millionen Dollar und die Hannover Rück 180 Millionen Euro tragen.

Blickt man auf das zurückliegende Jahr, haben die Naturkatastrophen einen Gesamtschaden von etwa 320 Mrd. US-Dollar verursacht. Die versicherten Schäden belaufen sich laut der Naturkatastrophen-Bilanz 2024 der Munich Re auf rund 140 Milliarden US-Dollar. Seit 1980 habe es nur zwei Jahre mit einer höheren Schadenbilanz gegeben, so der Rückversicherer weiter.

"Ein Hitzerekord nach dem anderen, die Folgen sind verheerend. Die zerstörerischen Kräfte, die der Klimawandel mit sich bringt, werden immer offensichtlicher, und diese Tatsache wird von der Wissenschaft untermauert. Die Gesellschaften müssen sich für stärkere Wetterkatastrophen wappnen."

Thomas Blunck, Vorstand der Munich Re

Demnach haben die Wetterkatastrophen 93 Prozent der Gesamtschäden und 97 Prozent der versicherten Schäden des Jahres 2024 verursacht. Etwa 11.000 Menschen kamen dabei durch Naturkatastrophen ums Leben. Dies sei deutlich weniger als im Durchschnitt früherer Jahre. Vor allem die Schäden durch Hochwasser, Schwergewitter oder Waldbrände seien erneut sehr hoch gewesen.

Diese verursachten laut Munich Re einen Gesamtschaden von 136 Milliarden US-Dollar, wovon etwa 67 Milliarden US-Dollar versichert waren. Dabei trugen allein die tropischen Wirbelstürme mit rund 135 Milliarden US-Dollar zu den Gesamtschäden und 52 Milliarden US-Dollar zu den versicherten Schäden bei. Der Löwenanteil davon entfiel auf starke Hurrikane in den USA mit etwa 105 Milliarden US-Dollar - davon waren 47 Milliarden US-Dollar versichert.

Die Naturkatastrophe mit den höchsten Opferzahlen war Taifun "Yagi". Ungefähr 850 Menschen verloren ihr Leben, als er im September über die Philippinen, die chinesische Insel Hainan, den Südzipfel der chinesischen Provinz Guangdong, Vietnam und Myanmar fegte.

Den größten volkswirtschaftlichen Schaden aus Naturkatastrophen hinterließ der Hurrikan "Helene" mit 56 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen etwa 16 Milliarden US-Dollar auf die Versicherer. Den höchsten Schaden verursachte der Hurrikan "Milton" mit etwa 25 Milliarden US-Dollar.

In Deutschland haben die Wetterextreme im Jahr 2024 laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) einen Gesamtschaden von rund 5,5 Milliarden Euro verursacht. In der Sachversicherung wurden versicherte Schäden von insgesamt 4,5 Milliarden Euro verzeichnet. Davon entfallen zwei Milliarden Euro auf Schäden durch Sturm und Hagel sowie 2,5 Milliarden Euro auf Schäden durch weitere Naturgefahren. Dazu zählen unter anderem Überschwemmungen aufgrund von Starkregen.

"Nach unseren vorläufigen Zahlen sind die versicherten Schäden zwar um 100 Millionen Euro auf 5,5 Milliarden Euro zurückgegangen. Die Schadenbilanz bleibt jedoch insgesamt hoch. Besonders bei Elementarschäden - etwa durch Überschwemmungen - liegen die Zahlen weiterhin deutlich über dem langjährigen Durchschnitt."

Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Insbesondere im Saarland und in Rheinland-Pfalz verzeichnete der GDV über Pfingsten 2024 versicherte Schäden in Höhe von rund 200 Millionen Euro. Das Juni-Hochwasser traf vor allem Baden-Württemberg und Bayern. Nach Angaben des Branchenverbandes beziffern die Sach- und Kfz-Versicherer die Schadensumme auf insgesamt rund zwei Milliarden Euro.

Weitere Informationen

- Munich Re: Weltkarte der Naturkatastrophen und Factsheet der Naturkatastrophen