Von der UNO zur EU: Internationale Organisationen

Die internationalen Organisationen bestehen aus mindestens zwei Völkerrechtsobjekten oder Staaten. Das Konzept solcher Organisationen geht auf den Wiener Kongress von 1815 zurück. Die restaurativen Bestrebungen der teilnehmenden Staaten fanden ihren Ausdruck auch und insbesondere in der Erkenntnis, gemeinsame Interessen nur durch gemeinsames Handeln effizient durchsetzen zu können. Ein weiterer wichtiger Einschnitt war die Gründung des Völkerbundes - dem Vorläufer der Vereinten Nationen - im Januar 1920.

Vereinte Nationen (UNO)

Die Vereinten Nationen (UNO) wurden am 26. Juni 1945 in San Francisco von 51 Staaten gegründet. Ihre Wurzeln hat die UNO in den Haager Friedenskonferenzen und im Völkerbund. Dieser wurde nach dem Ersten Weltkrieg gegründet, um den Frieden auf der Welt dauerhaft zu sichern. Als Rechtsgrundlage dient die Charta der Vereinten Nationen. Grundlage ist die Gleichheit aller Nationen. Die zentralen Tätigkeitsbereiche der UNO sind die Friedenssicherung, die Zusammenarbeit in der Entwicklungspolitik und der Schutz der Menschenrechte. Ihre wesentlichen Aufgaben:

- den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu erhalten,

- freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten auf der Basis der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung zu entwickeln,

- internationale wirtschaftliche, soziale, kulturelle und humanitäre Probleme zu lösen,

- die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen zu fördern.

Die sechs offiziellen Amtssprachen der UNO sind Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch und Spanisch.

Aktuelle Mitglieder des UN-Sicherheitsrates |

Das wichtigste und zugleich mächtigste Gremium der UNO ist der Weltsicherheitsrat. Nach Artikel 24 I der Charta der Vereinten Nationen sollen ihm die Mitgliedstaaten "die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit" übertragen. Während andere UNO-Organe unmittelbar nur Empfehlungen abgeben können, kann der Weltsicherheitsrat verbindliche UN-Resolutionen erlassen. Das Gremium setzt sich aus 15 Mitgliedstaaten zusammen. Dazu gehören zehn nicht-ständige Mitglieder an, die für einen Zeitraum von zwei Jahren unter den regionalen Gruppen der UN gewählt werden (bis 1965 sechs nicht-ständige Mitglieder). Den bislang fünf ständigen Mitgliedern steht nach Artikel 27 der UN-Charta ein erweitertes Vetorecht zu, weshalb sie auch als Vetomächte bezeichnet werden. Die fünf ständigen Mitglieder im UN-Sicherheitsrat: Die fünf nicht-ständigen Mitglieder für 2025 und 2026: Die fünf nicht-ständigen Mitglieder für 2026 und 2027: Ehemalige ständige Mitglieder im UN-Sicherheitsrat:

|

Allerdings wird seit Jahren über eine Reform des UN-Sicherheitsrates diskutiert. Die bislang wichtigsten Akteure sind die sogenannten G4-Staaten (Brasilien, Deutschland, Indien, Japan), die afrikanische Gruppe, die Konsensgruppe ("Uniting for Consensus"), die L69-Gruppe sowie die ACT-Gruppe mit 27 kleineren und mittleren Staaten. Außerdem erarbeitete der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan (1997-2006) einen Vorschlag für eine Reform der UNO.

"Die UNO wurde nicht gegründet, um uns den Himmel zu bringen, sondern um uns vor der Hölle zu bewahren."

Weitere wichtige Organe der Vereinten Nationen sind die UN-Generalversammlung, das UN-Sekretariat, der Internationale Gerichtshof, der UN-Wirtschafts- und Sozialrat und der UN-Treuhandrat. Außerdem gibt es zahlreiche UNO-Neben- und Sonderorganisationen. Der UNO-Generalsekretär ist der oberste Verwaltungsbeamte des UN-Sekretariats. Zudem vertritt er die UNO nach außen und ernennt die UN-Sonderbeauftragten, der den Generalsekretär in Konflikten damit auch die moralische Autorität der Staatengemeinschaft vertreten soll.

Der Hauptsitz der UNO ist New York. Weitere UN-Standorte sind Genf, Nairobi und Wien. Die weiteren UN-Institutionen haben ihren Sitz in anderen Städten rund um den Globus. Auch in der Bundesstadt Bonn sind aktuell verschiedene UN-Einrichtungen angesiedelt. In Hamburg ist der Internationale Seegerichtshof (ITLOS) angesiedelt.

Kurzinformation: Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) Der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag verfolgt Völkermord, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Verbrechen der Aggression, wenn die Delikte nicht auf nationaler Ebene geahndet werden können. Der Gerichtshof wurde durch das Rom-Statut errichtet und darf nur über Individuen, nicht aber über Staaten zu Gericht sitzen. Dem Vertrag sind bislang 124 Staaten beigetreten - darunter auch die Mitgliedstaaten der EU. Allerdings lehnen neben Russland, China und den USA als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates bislang auch die Atommächte Indien und Pakistan, einige arabische Staaten sowie der Iran, Israel, Nordkorea, Kuba oder der Sudan eine IStGH-Mitgliedschaft ab. Der Internationale Strafgerichtshof ist eine eigenständige internationale Organisation und nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Gerichtshof (IGH). Im Gegensatz zum IStGH entscheidet das höchste UN-Gericht über Streitigkeiten zwischen den Staaten. Auch das Tribunal (ITCR) für den Völkermord in Ruanda oder die UN-Tribunale für das ehemalige Jugoslawien (ITCY) sind eigenständige Gerichtshöfe und nicht mit dem IStGH zu verwechseln. Dazu kommen noch mehrere Sondertribunale wie das Rote-Khmer-Tribunal, der Sondergerichtshof für Sierra Leone oder das Sondertribunal für den Libanon. In Deutschland können Kriegsverbrecher auf der Grundlage des Völkerrechtstrafgesetzbuches (VStGB) verantwortlich gemacht werden. Es fast die Regeln des Völkerstrafrechts zusammen und listet die einzelnen Tatbestände einschließlich der Strafen aus: Dazu gehören der Völkermord (§6 VStGB), die Verbrechen gegen die Menschlichkeit (§7 VStGB) sowie die Kriegsverbrechen (§8 VStGB bis §12 VStGB). Die Verletzung der Aufsichtspflicht (§13 VStGB) sowie das Unterlassen der Meldung einer Straftat (§ 14 VStGB) werden ebenfalls juristisch belangt. Diese Tatbestände können nun in Deutschland verfolgt werden - unabhängig davon, wo die Verbrechen und von wem sie begangen wurden. |

Seit 2011 gehören den Vereinten Nationen insgesamt 193 Mitgliedstaaten an, die inoffiziell in fünf regionale Gruppen eingeteilt werden. Lediglich der pazifische Inselstaat Kiribati bildet seit 2010 eine Ausnahme. Die Cook-Inseln, der Kosovo, Niue, die Türkische Republik Nordzypern, Palästina, die DAR Sahara, Taiwan und der Vatikan gehören nicht der UNO an. Die Europäische Union (EU) und der Staat Palästina (jeweils seit 1974) und der Vatikan (seit 2012 über den Heiligen Stuhl) haben derzeit einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen inne.

- Wikipedia über die Mitglieder der FAO

- Wikipedia über die Mitglieder der UNESCO

- Wikipedia über die Mitglieder des Weltpostvereins

Zu den früheren UNO-Mitgliedstaaten gehören die Deutsche Demokratische Republik (DDR), Nordjemen und Südjemen, Jugoslawien sowie dessen Rechtsnachfolger Bundesrepublik Jugoslawien und Serbien-Montenegro, Sansibar, Tanganjika, die Sowjetunion (UdSSR), die Tschechoslowakei, Taiwan und die Vereinigte Arabische Republik (VAR). Die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik und die Weißrussische Sozialistische Sowjetrepublik gehörten von 1945 bis 1991 als Teilstaaten der Sowjetunion ebenfalls der UNO an. Damit verfügte die UdSSR als einziges Land der Welt faktisch über drei Sitze bei den Vereinten Nationen.

Weitere Informationen

- Wikipedia-Portal über die Organisation der Vereinten Nationen (UNO)

- Wikipedia über die Organisation der nicht repräsentierten Nationen und Völker (UNPO)

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in Europa (OECD)

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist ein Zusammenschluss von Staaten, die sich der Demokratie und der Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Sie wurde am 16. April 1948 als OEEC gegründet. Der Sitz der Organisation ist Paris. Die Ziele der OECD sind gemäß Konvention:

- zu einer optimalen Wirtschaftsentwicklung, hoher Beschäftigung und einem steigenden Lebensstandard in ihren Mitgliedstaaten beizutragen,

- in ihren Mitgliedsländern und den Entwicklungsländern das Wirtschaftswachstum zu fördern,

- zu einer Ausweitung des Welthandels auf multilateraler Basis beizutragen.

Zu den OECD-Studien zählt unter anderem auch die PISA-Studie.

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE)

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist aus der früheren Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hervorgegangen. Sie basiert auf der Schlussakte von Helsinki vom 1. August 1975 und trägt ihren heutigen Namen seit dem 1. Januar 1995. Das Hauptziel der OSZE ist der Wiederaufbau nach Konflikten sowie die Sicherung des Friedens. Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip gilt die OSZE als erster Ansprechpartner bei Konflikten in ihrem Wirkungsbereich. Sie sieht sich selbst als stabilisierender Faktor in Europa und gilt als System kollektiver Sicherheit.

Der OSZE gehören derzeit 57 Staaten an, darunter alle europäischen Staaten, die Mongolei, die Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie die USA und Kanada. Hinzu kommen elf Partnerstaaten - darunter Australien, Israel, Japan, Jordanien, Südkorea und Thailand.

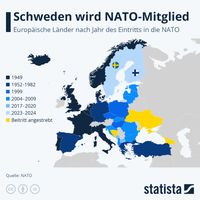

Nordatlantikpakt (NATO)

Der Nordatlantikpakt (NATO) wurde am 17. September 1949 gegründet und ist ein militärisches Bündnis von europäischen und nordamerikanischen Staaten. Sie sieht sich als Defensivbündnis ohne automatische Beistandspflicht der Mitglieder. Der Vertrag verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, ihre Konflikte friedlich beizulegen sowie die internationalen Beziehungen freundschaftlich auszugestalten. Die weiteren Ziele sind: die westlich-liberale Gesellschaftsordnung zu wahren, die demokratischen Prinzipien anzuerkennen, sowie die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zusammenarbeit zu wahren.

Im Falle eines militärischen Angriffs auf ein NATO-Mitglied sind die übrigen Mitgliedstaaten zur sogenannten kollektiven Selbstverteidigung verpflichtet. Die im Vertrag vereinbarten Ziele sind bis heute unverändert. Die NATO-Aufgaben werden allerdings an die jeweils aktuellen sicherheitspolitischen Gegebenheiten angepasst. Ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben sind auch verschiedene Partnerschaftsprogramme, darunter die Partnerschaft für den Frieden.

Quelle: Statista

Weitere Informationen

- Wikipedia über die Erweiterungsrunden der NATO

- Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) über die Geschichte der NATO

Europarat

Der Europarat wurde am 5. Mai 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Straßburg. Er ist institutionell aber nicht mit der Europäischen Union (EU) verbunden, obwohl beide die gleiche Flagge und die gleiche Hymne verwenden. Der Europarat wurde auf Betreiben des American Committee for a United Europe gegründet und ist heute die erste originär politische Organisation Europas. Im Europarat wird über allgemeine europäische Fragen debattiert. Die völkerrechtlich verbindlichen Konventionen haben das Ziel, das gemeinsame Erbe zu bewahren und wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern. Die Ziele des Europarates sind:

- der Einsatz für die Menschenrechte,

- demokratische Grundsätze und rechtstaatliche Grundprinzipien zu sichern,

- den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern.

Die wichtigsten Organe sind das Ministerkomitee sowie die Parlamentarische Versammlung des Europarates.

Europäische Union (EU)

Die Europäische Union (EU) wurde am 1. Januar 1993 gegründet. Deren Motto stammt aus dem Jahr 2000 und lautet "In Vielfalt geeint". Ihren Ursprung hat die EU in den drei Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EWG und EURATOM) von 1951 und 1957. Ein entscheidender Ausgangspunkt des europäischen Einigungs- und Integrationsprozesses war das Ende des Zweiten Weltkrieges. Durch die Vernetzung von militärisch relevanten Wirtschaftsbereichen sollte ein erneuter Krieg unmöglich gemacht und damit eine politische Annäherung sowie eine dauerhafte Versöhnung der Staaten erreicht werden.

Die EU basiert derzeit auf drei Säulen:

- den Europäische Gemeinschaften (EG),

- der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP),

- sowie der Polizeilichen und juristischen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS).

Die EU besteht aus 27 Mitgliedstaaten. Dazu kommen derzeit neun Beitrittskandidaten. Am 31. Dezember 2020 hat mit Großbritannien erstmals ein europäisches Land den EU-Austritt ("Brexit") vollzogen.

- Die Erweiterung der Europäischen Union (EU).

Quelle: Statista

Kurzinformation: Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wurde am 18. April 1951 von Deutschland, Italien, Frankreich und den BENELUX-Staaten gegründet und gilt als erster Schritt zur heutigen Europäischen Union (EU). Die EGKS wurde umgangssprachlich auch Montanunion genannt - abgeleitet vom lateinischen Begriff "Mons" ("der Berg"). Die EGKS ging auf den Plan des französischen Außenministers Robert Schuman vom 9. Mai 1950 zurück. Er beabsichtigte, die Kohl- und Stahlindustrie Deutschlands und Frankreichs künftig gemeinsam zu verwalten, denn beide Bereiche waren traditionell die Stützen einzelstaatlicher Rüstung. Durch die gemeinsame Branche konnte künftig kein Land mehr unbemerkt aufrüsten. Anfang 1957 gründeten die sechs Mitgliedstaaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische Atomgemeinschaften (EURATOM) und weiteten die Zusammenarbeit damit auf die gesamte Wirtschaft aus. Aus der EWG entwickelte sich später die Europäische Gemeinschaft (EG) und schließlich die EU. Schon 1967 verlor die EGKS an Bedeutung, nachdem ihre Führungsgremien mit denen der EWG und der EURATOM zusammengelegt wurde. Der EGKS-Vertrag war auf 50 Jahre ausgelegt und lief am 23. Juli 2002 aus - er wurde nicht verlängert. |

Weitere Informationen

- Wikipedia-Portal über die Europäische Union (EU)

Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)

Die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) wurde am 4. Januar 1960 in Stockholm gegründet. Die zentralen Organe sind das EFTA-Sekretariat, die EFTA-Überwachungsbehörde und der Gerichtshof der EFTA. Die Gründung der EFTA war eine Reaktion auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaften (EG). Bis heute steht sie in engem Zusammenhang mit der Geschichte und Entwicklung der Europäischen Union (EU). Ihre Ziele sind:

- das Wachstum und den Wohlstand der Mitgliedstaaten zu fördern,

- den Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den westeuropäischen Staaten und der Welt zu vertiefen.

Zudem soll die EFTA ein Gegengewicht zur EU und deren politischen Zielen bilden.

Union für den Mittelmeerraum (UfM)

Die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EUROMED) wurde 1995 auf der euro-mediterranen Konferenz in Barcelona von den Außenministern der Europäischen Union (EU) sowie der angrenzenden Mittelmeer-Anrainerstaaten gegründet. Im März 2004 konstituierte sich die Euromediterrane Parlamentarische Versammlung als ständiges Kontrollgremium. Ihr gehören neben 45 Abgeordneten des Europaparlaments, jeweils drei Abgeordnete der einzelnen EU-Staaten sowie jeweils maximal zwölf Abgeordnete der südlichen Mittelmeer-Anrainerstaaten an. Die Amtssprachen sind Arabisch, Hebräisch, Türkisch und alle EU-Amtssprachen. Arbeitssprachen sind Englisch, Französisch und Arabisch.

Am 13. Juli 2008 gründeten die Mitgliedstaaten der EU, die Mittelmeer-Anrainerstaaten sowie die angrenzenden Länder Mauretanien und Jordanien in Paris die "Union für das Mittelmeer". Sie beruht auf der Grundlage der EUROMED und nahm im März 2010 ihre Arbeit auf. Im Abstand von zwei Jahren soll ein Gipfeltreffen stattfinden und über Themen wie Energie, Sicherheit, Terrorismusbekämpfung, Immigration und Handel beraten. Außerdem gibt es einen gemeinsamen Bereich zur Bekämpfung von Korruption, Terrorismus, organisiertem Verbrechen und Menschenhandel. Am 4. November 2008 haben sich die Außenminister der Union auf den Palau Reial de Pedralbes in Barcelona als Sitz des Sekretariats geeinigt.

Die Ziele der Mittelmeer-Union sind:

- das Mittelmeer zu säubern,

- transnationalen Schifffahrtsstraßen und Autobahnen einzurichten,

- einen gemeinsamen Katastrophenschutz zu schaffen,

- ein Energie-, ein Bildungs- und ein Mittelstandsprojekt.

Als politisches Ziel formulierte die Mittelmeer-Union, den Nahen Osten frei von Atomwaffen machen. Zudem bekannten die Mitglieder der Mittelmeer-Union dazu, die Demokratie und den politischen Pluralismus zu stärken und lehnten jede Form von Terrorismus ab.

Afrikanische Union (AU)

Die Afrikanische Union (AU) wurde am 9. Juli 2002 gegründet. Sie ist die Nachfolgeorganisation der Organisation für Afrikanische Einheit. Ihr Sitz ist in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba. Zu den wichtigsten Organen gehören das Panafrikanische Parlament sowie der AU-Sicherheitsrat und drei Finanzinstitutionen.

Das Hauptziel der AU ist die Kooperation aller Mitgliedstaaten auf allen Gebieten. Die Gründung der Afrikanischen Union wurde maßgeblich vom ehemaligen libyschen Revolutionsführer Muammar al-Gaddafi (1942-2011) vorangetrieben. Der Gründungsvertrag orientiert sich dabei vor allem am Vorbild der Europäischen Union (EU). Der AU gehören formell alle 54 afrikanischen Staaten sowie Demokratische Arabische Republik Sahara (DARS). Allerdings sind zehn AU-Mitgliedstaaten derzeit suspendiert.

Regionale afrikanische Organisationen |

Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) Ein weiteres Ziel der ECOWAS ist außerdem eine graduelle politische Integration der Mitgliedstaaten. 2001 wurden ein gemeinsamer westafrikanischer Gerichtshof und ein gemeinsames westafrikanisches Parlament eigerichtet. Die Struktur der ECOWAS ist innergemeinschaftlich allerdings durch die starke Vormachtstellung Nigerias geprägt. Entwicklungsgemeinschaft des südlichen Afrika (SADC)

Der Sitz der SADC ist in der botswanischen Hauptstadt Gaborone.

|

Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)

Die Organisation Amerikanischer Staaten wurde am 30. April 1948 in Bogotá gegründet und hat ihren heutigen Hauptsitz in Washington D.C. Die Ziele der OAS sind:

- die Demokratisierung und die Menschenrechte zu fördern,

- Streitigkeiten zwischen dem amerikanischen Staaten friedlich zu regeln,

- eine engere kulturelle und wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Zentrale Organe der OAS sind die Generalversammlung, der ständige Rat und das Sekretariat. Daneben existieren eine Agentur für Zusammenarbeit und Entwicklung, die Kommission für Menschenrechte sowie verschiedene Spezialagenturen und Kommissionen.

Regionale amerikanische Organisationen |

Karibische Gemeinschaft (CARICOM)

Der Sitz der CARICOM ist Georgetown. Andengemeinschaft (CAN)

Der Hauptsitz der CAN ist in der peruanischen Hauptstadt Lima. Das Andenparlament hat seinen Sitz hingegen in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. |

Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN)

Der Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) wurde am 8. August 1967 als eine Interessengemeinschaft gegründet, die ihre Entscheidungen im Konsens trifft. Das höchste Gremium ist die jährliche Gipfelkonferenz. Die Ziele der ASEAN sind:

- die politische Stabilität, den wirtschaftlichen Aufschwung und den sozialen Fortschritt zu fördern,

- den Frieden und die Stabilität in der Region zu bewahren,

- aktiv die Zusammenarbeit in den Bereichen mit gemeinsamen Interessen auf wirtschaftlichem, sozialem, kulturellem, technischem, wissenschaftlichem und administrativem Gebiet zu fördern,

- eine enge Zusammenarbeit mit anderen internationalen und regionalen Organisationen zu verfolgen.

Der Sitz der südostasiatischen Organisation ist die indonesische Hauptstadt Jakarta.

Kurzinformation: Asien-Europa-Treffen (ASEM) Die Asien-Europa-Treffen ("Asia-Europe-Meeting") - kurz ASEM - dienen dem informellen multilateralen Austausch in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Umwelt- und Klimaschutz. Die Idee geht zurück auf das "Konzept eines Asien-Europa-Gipfels" aus dem Jahr 1994. Es geht auf den früheren französischen Ministerpräsidenten Edouard Balladur (1993-1995) und Goh Chok Tong (1990-2004), den ehemaligen Regierungschef von Singapur, zurück. Die ASEM ist als informelles Dialogforum europäischer und asiatischer Staaten konzipiert. Das Kernstück dieses Dialogs sind die Gipfeltreffen, die alle zwei Jahre abwechselnd in Europa und Asien stattfinden. Daneben kommen auch die Fachminister zu meist jährlichen Beratungen zusammen. Das erste Gipfeltreffen fand 1996 in der thailändischen Hauptstadt Bangkok statt - der letzte Gipfel wurde 2021 digital ausgerichtet. An den Treffen nehmen 31 europäische Staaten und die EU sowie 20 asiatische Staaten und das Sekretariat der ASEAN teil. |

Arabische Liga

Die Arabische Liga wurde am 22. März 1945 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gegründet. Zentrales Organ ist der "Rat der Arabischen Liga (Ligarat)", welcher aus den Vertretern der Mitglieder besteht, der permanenten Kommission und dem Generalsekretariat. Zu den Hauptzielen gelten:

- Streitfälle untereinander zu verhüten oder zu schlichten,

- die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Beziehungen zu fördern - insbesondere auf den Gebieten Finanzwesen, Transport, Kultur, Gesundheitswesen, Medien,

- die Unabhängigkeit und Souveränität der Mitglieder der arabischen Mitglieder zu wahren sowie die arabischen Außeninteressen zu wahren,

- die Anerkennung von Palästina als unabhängigen Staat zu erreichen.

Die Arabische Liga besteht aus 22 Mitgliedstaaten.

Golf-Kooperationsrat (GCC)

Der Golf-Kooperationsrat (GCC) wurde am 25. Mai 1981 in Abu Dhabi gegründet. Ihren Sitz hat die Organisation in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Höchstes Gremium ist der Oberste Rat, der zweimal jährlich tagt. Ihm gehören die Staats- und Regierungschef der Mitglieder an. Zudem gibt es ein Komitee zur wirtschaftlichen Kooperation, in dem sich die Finanzminister regelmäßig treffen. Seit 2005 sind die Mitglieder durch eine Zollunion miteinander verbunden. Bis 2010 ist eine gemeinsame Währung geplant. Außerdem sind die Mitglieder im Verteidigungsfall zum gegenseitigen Beistand verpflichtet. Der GCC unterhält außerdem eine gemeinsame Verteidigungstruppe, die allerdings nur 5.000 Mann umfasst.

Pacific Island Forum (PIF)

Das Pacific Islands Forum (PIF) wurde am 17. April 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Suva. Administrativer Arm des Pacific Islands Forums ist das Sekretariat als konsultatives Forum der beteiligten Mitglieder. Formal sind das Forum und das Sekretariat unabhängig, doch ein Zusammenschluss ist vertraglich geplant. Das Ziel der Organisation ist die Förderung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenarbeit zwischen dem Mitgliedern.

Die höchste Beschlussinstanz des Forums ist das einmal jährlich stattfindende "Leaders’ Meetings" - administrativer Arm ist das "Pacific Islands Forum Secretariat" mit Sitz in Suva. Allerdings sind beide Gremien formal unabhängig voneinander. Neben den jährlichen Treffen der Staats- und Regierungschefs finden auch Konsultationen mit den "Post-Forum Dialogue Partners" statt, die einer vertieften Zusammenarbeit mit der Region dienen.

Pazifische Gemeinschaft (SPC)

Die Pazifische Gemeinschaft (SPC) wurde als Südpazifische Gemeinschaft am 6. Februar 1947 von Australien, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden, Neuseeland und den USA gegründet. Damit ist das SPC eine der ältesten regionalen Organisationen weltweit. Das Ziel des SPC ist die soziale und ökonomische Entwicklung der Mitglieder durch gutachterliche und beratende Tätigkeiten. Der Hauptsitz des Sekretariats ist Nouméa. Das Bildungszentrum und das Landwirtschafts- und Forstprogramm haben ihren Sitz in Suva. Derzeit gehören 27 Mitgliedstaaten dem SPC an.

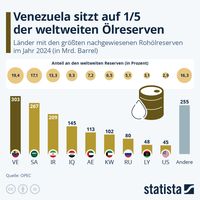

Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC)

Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) wurde am 14. September 1960 in Bagdad gegründet. Die OPEC-Mitglieder fördern derzeit etwa 40 Prozent der weltweiten Erdölproduktion und verfügen über drei Viertel der weltweiten Erdölreserven. Das Ziel der OPEC ist ein monopolisierter Ölmarkt, der sich gegen die Preisbildung auf dem Weltmarkt mittels fester Förderquoten für einzelne OPEC-Mitglieder und die Regelung der Erdölproduktion wendet.

Zweimal jährlich treffen sich die für Erdöl und Energie zuständigen Minister der OPEC-Länder, um den aktuellen Stand des Erdölmarktes zu beurteilen, einen stabilen Ölmarkt sicherzustellen und gleichzeitig die eigenen Erdölgewinne zu sichern. Das OPEC-Sekretariat obliegt die Öffentlichkeitsarbeit. Dazu zählen die Forschung im Bereich Energie und Finanzen sowie Vorträge und Seminare. Die OPEC hat ihren Sitz in der österreichischen Hauptstadt Wien.

Quelle: Statista

Organisation der Islamischen Konferenz (OIC)

Die Organisation der Islamischen Konferenz (OIC) ist eine zwischenstaatliche Organisation mit dem Anspruch, die islamische Welt zu vertreten. Ihr gehören derzeit 57 Staaten an, in denen der Islam die Staatsreligion, die Religion der Bevölkerungsmehrheit oder die Religion einer großen Minderheit ist. Die OIC wurde am 25. September 1969 in Rabat als Reaktion auf die Eroberung Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 gegründet. Die Ziele der OIC sind:

- die islamische Solidarität zu fördern,

- die politische, ökonomische, soziale, kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu fördern,

- die Bemühungen zur Sicherung der Heiligen Stätten des Islam zu koordinieren,

- jede Form von ethnischer Diskriminierung und Kolonialismus zu bekämpfen,

- die Palästinenser zu unterstützen.

Im Jahre 2008 bekannten sich die OIC-Mitglieder in ihrer aktuellen Charta ausdrücklich zu den Menschenrechten. Zudem sollen sich die elf Mitgliedstaaten national und international für "Demokratie, Menschenrechte, die grundlegenden Freiheiten, den Rechtsstaat sowie für verantwortungsbewusste Regierungsführung" einsetzen.

Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ)

Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) wurde 2001 gegründet und ging aus den sogenannten "Shanghai Five" hervor. Im Fokus der Zusammenarbeit stehen neben Handels- und Wirtschaftsthemen auch eine sicherheitspolitische Kooperation der Mitgliedstaaten. Die SOZ nimmt außerdem für sich in Anspruch, etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung zu vertreten. Damit wäre sie derzeit die weltweit größte Regionalorganisation. Seit Dezember 2004 nimmt die SOZ auch einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen (UNO) ein.

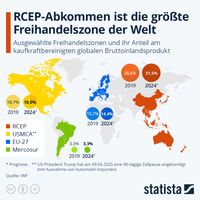

Quelle: Statista

Asiatisch-Pazifische Wirtschaftsgemeinschaft (APEC)

Die Asiatisch-Pazifische Wirtschaftliche Zusammenarbeit (APEC) wurde 1989 auf Initiative Australiens, Japans und der USA in Canberra gegründet. Hauptziel der APEC ist die Schaffung einer Freihandelszone im pazifischen Raum. Sie agiert auf der Basis rechtlich nicht-bindender Abkommen - alle Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Außerdem finden jährliche Gipfeltreffen statt, die sich mit folgenden Themen beschäftigen:

- Fragen der Kapitalmärkte,

- Abbau von Handelsschranken,

- grenzüberschreitende Wirtschaftskooperation,

- wirtschaftsübergreifenden Themen wie Zukunftstechnologien, Bildung, Frauen, Jugend, ökologische und nachhaltige Wirtschaftsentwicklung,

- Reform der APEC und der Kampf gegen den internationalen Terrorismus.

Das letzte Leader's Meeting fand in Gyeongju (Südkorea) statt.

Bewegung der Blockfreien Staaten

Die Bewegung der Blockfreien Staaten entstand in den 1950er-Jahren als Organisation von Staaten, die keinem der beiden Militärblöcke angehören wollten und sich im Ost-West-Konflikt neutral verhielten. Ihre Gründung geht auf die Initiativen des jugoslawischen Präsidenten Josip Broz Tito, des ägyptischen Staatspräsidenten Gamal Abdel Nasser, des indischen Ministerpräsidenten Jawaharlal Nehru und des indonesischen Staatspräsidenten Sukarno zurück. Die Bewegung verurteilte vor allem die Blockbildung während des Kalten Krieges und der damit verbundenen Gefahr eines Dritten Weltkrieges. Die wesentlichen Ziele der Bewegung sind:

- den politischen und wirtschaftlichen Handlungsspielraum der Mitgliedstaaten zu sichern und auszubauen;

- ein neues demokratisches internationales System zu schaffen.

Teilziele waren vor allem eine Auflösung der militärischen Blöcke, eine friedliche Koexistenz und die Abrüstung. Nach dem Ende des Warschauer Paktes verlor die Blockfreien-Bewegung zunächst an Bedeutung. Heute ist die Bewegung vor allem ein wichtiges Forum für zentrale Fragen die Reform der UNO oder des Nord-Süd-Dialogs mit Themen wie eine nachhaltige Entwicklung, Umweltprobleme, Migration, Bevölkerung, AIDS oder Drogenhandel.

Es versteht sich als politisches, wirtschaftliches und kulturelles Sprachrohr der Schwellen- und Entwicklungsländer. Die Mitgliedstaaten bekennen sich dabei grundsätzlich zum Prinzip der Bündnisfreiheit und Unabhängigkeit. Auf den Konferenzen nehmen neben den Mitgliedstaaten auch zahlreiche internationale Organisationen und Nichtregierungs-Organisationen teil.

Staatengruppen der G7 und der G20

Die Gruppe der Sieben (G7) umfasst die sieben größten Wirtschaftsnationen der Welt, die einmal im Jahr zum direkten und informellen Austausch über internationale Schlüsselfragen zusammenkommen. Die Gruppe der Sieben im Juli 1975 durch Deutschland und Frankreich mit dem ersten Weltwirtschaftsgipfel ins Leben gerufen. Daran nahmen auch Großbritannien, Italien, Japan und die USA teil. Bereits ein Jahr später wurde die Gruppe um Kanada erweitert. Außerdem nimmt die EU einen Beobachterstatus ein.

Quelle: Statista

1998 wurde die Staatengruppe mit Russland zur Gruppe der Acht (G8) erweitert. Mit dem Ausschluss der Russischen Föderation im Zuge der Krimkrise kehrten die anderen Mitglieder zum Format G7 zurück. Die G7-Staaten repräsentieren derzeit 15 Prozent der Weltbevölkerung sowie zwei Drittel der Weltwirtschaftsleistung sowie des internationalen Handelsvolumens.

Durch den steigenden wirtschaftlichen Einfluss der Schwellenländer wendet sich die G7 nun auch verstärkt sicherheits- und geopolitischen Themen, dem Klimawandel und der Partnerschaft mit Afrika zu. 2005 wurde zudem die Gruppe der Acht plus Fünf (G8+5) ins Leben gerufen. Sie besteht aus den G7-Staaten sowie den fünf wichtigsten Schwellenländern China, Indien, Brasilien, Mexiko und Südafrika.

Quelle: Statista

Die Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) wurde im Dezember 1999 als ein informeller Zusammenschluss von 19 Staaten, sowie der Europäischen Union (EU) und der Afrikanischen Union (AU) als ein Forum für die Kooperation und Konsultation in Fragen des internationalen Finanzsystems gegründet. Die G20-Gruppe repräsentiert zwei Drittel der gesamtem Weltbevölkerung, knapp neun Zehntel der globalen Wirtschaftskraft und vier Fünftel des weltweiten Handels. In der G20 sind neben den Industrienationen auch die Schwellen- und Entwicklungsländer vertreten.

Dazu gehören neben den G7-Staaten auch Argentinien, Australien, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Russland, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea, die Türkei sowie die Europäische Union (EU) und die Afrikanische Union (AU) Zudem werden bei den Gipfeltreffen weitere Staaten und internationale Organisationen als Gastteilnehmer eingeladen. Die Länder der G20 sind dabei in fünf Gruppen eingeteilt. Den Vorsitz erhält jedes Jahr ein anderes Land aus einer anderen Gruppe. 2024 hat Brasilien den G20-Vorsitz inne. 2026 haben die USA den Vorsitz der Staatengruppe inne. Der jüngste G20-Gipfel fand im November 2025 in Johannesburg statt. Es war der erste Gipfel auf dem afrikanischen Kontinent.

Weitere Staatengruppen

- Wikipedia über die BRICS-Staaten und die südostasiatischen Tigerstaaten

Kurzinformation: Das Weltwirtschaftsforum (WEF) Das Weltwirtschaftsforum (WEF) im Schweizer Kurort Davos ist einer der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Top-Manager und Wissenschaftler aus aller Welt. Ziel der Veranstaltung ist es, "den Zustand der Welt zu verbessern". Bei Seminaren und Diskussionen diskutieren die Teilnehmer über globale wirtschaftliche Probleme und suchen dabei nach Lösungsansätzen für politische und soziale Herausforderungen. Außerdem nutzen die Teilnehmer die mehrtägige Konferenz, um persönliche und geschäftliche Kontakte zu knüpfen und auszubauen. Das WEF wurde 1971 von Klaus Schwaab gegründet und zählt zu den prestigeträchtigsten Wirtschaftsveranstaltungen der Welt. Ergänzt wird der WEF-Jahresreigen durch das "New Champions" in China. Hinzu kommen spezielle Treffen für Südamerika, Ostasien und Indien, den Nahen Osten, Eurasien sowie Afrika. Dem Forum gehören 1.000 der weltgrößten Unternehmen sowie 200 kleinere Firmen als Mitglieder oder Partner an. Der jährliche Mitgliedsbeitrag liegt - je nach Größe des Unternehmens und Umfang der Beteiligung - zwischen 50.000 und 500.000 Schweizer Franken. Das Nonprofit-Unternehmen hat seinen Sitz in Cologny über dem Genfer See und beschäftigt weltweit rund 550 Mitarbeiter. Die Kritiker werfen dem WEF vor, dass das Elitetreffen die Zukunft ohne demokratische Grundlage plane. Seit 2001 veranstalten Globalisierungskritiker das Weltsozialforum als Gegenveranstaltung zum WEF. |

Ehemalige Organisationen im früheren Ostblock

Warschauer Pakt

Der Warschauer Pakt wurde am 14. Mai 1955 von acht Ostblock-Staaten unter der Führung der UdSSR als Gegenstück zur NATO gegründet. Die Mitgliedstaaten verpflichteten sich, in den internationalen Beziehungen keine Gewalt anzuwenden, ihre Außenpolitik zu koordinieren und im Fall eines Überfalls von außen einander militärisch zu helfen.

Von Gleichberechtigung war allerdings nie die Rede: Vielmehr diente das Bündnis der Sowjetunion dazu, die sozialistischen Satellitenstaaten zu kontrollieren und die sowjetische Hegemonie in Osteuropa zu sichern. Bereits im November 1956 warfen sowjetische Truppen den Volksaufstand in Ungarn nieder. 1968 erstickten die Truppen des Warschauer Paktes den Prager Frühling in der ehemaligen Tschechoslowakei. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands und dem Ende des Kalten Krieges wurde das mittel- und osteuropäische Militärbündnis am 31. März 1991 aufgelöst.

Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW)

Am 25. Januar 1949 wurde der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) als Pendant zum US-amerikanischen Marshall-Plan gegründet. Das Ziel des Zusammenschlusses war es, einen unabhängigen "sozialistischen Weltmarkt" zu schaffen. Mit der Abstimmung der einzelnen Wirtschaftspläne der Mitgliedsstaaten soll die nationale Produktion nach überregionalen Schwerpunkten ausgerichtet werden. Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde der RGW am 28. Juni 1991 aufgelöst.

Ehemalige internationale Organisationen

Völkerbund (VB)

Der Völkerbund (VB) wurde am 10. Januar 1920 mit Sitz in Genf gegründet. Das Hauptziel war es, den internationalen Frieden zu sichern, die internationale Kooperation zu fördern, in Konfliktfällen zu vermitteln und die Einhaltung von Friedensverträgen zu überwachen. Die wichtigsten Organe des Völkerbundes waren die Versammlung, der Rat und das Sekretariat. Letztlich blieb die Arbeit des Völkerbundes aber erfolglos. Die Gründe für dessen Scheitern sind vielfältig:

- zu keiner Zeit gehörten ihm dauerhaft alle Groß- und Mittelmächte an,

- die Satzung kannte kein absolutes Kriegsverbot,

- die Umsetzung der Beschlüsse wurde oft durch die Eigeninteressen der Mitgliedstaaten blockiert.

Dem Völkerbund gehörten insgesamt 63 Mitgliedstaaten an. Am 18. April 1946 beschlossen die verbliebenen Mitglieder die sofortige Auflösung der Organisation. Die Aufgaben und Mandate wurden an die Vereinten Nationen (UNO) übertragen.

Westeuropäische Union (WEU)

Die Westeuropäische Union (WEU) ging am 23. Oktober 1954 als ein kollektiver militärischer Beistandspakt ging aus dem Brüsseler Pakt (auch Westunion) hervor. Nach dem Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 1954 wurde die WEU als kollektiver Beistandspakt der wichtigsten Länder in Westeuropa gegründet. Im Gründungsvertrag verpflichteten sich die zehn Mitglieder zur gegenseitigen militärischen Hilfe. Zudem wurden Obergrenzen für die jeweiligen Armeen verpflichtet. Deutschland verzichtete zudem auf den Besitz von ABC- sowie anderen schweren Waffen.

Während des Kalten Krieges stand die WEU jedoch klar im Schatten der wesentlich mächtigeren und handlungsfähigeren NATO. Im Jahre 1992 wurden die Aufgaben der WEU mit den Petersberg-Aufgaben neu definiert. Auf dieser Grundlage wurde die WEU "als Verteidigungskomponente der EU und als Instrument zur Stärkung des europäischen Pfeilers der Atlantischen Allianz" genau zwischen den beiden Institutionen EU und NATO angesiedelt.

Die militärischen Aufgaben der einzelnen Mitglieder wurden neu überdacht und auf humanitäre Aufgaben, Kampfeinsätze in Krisengebieten sowie friedensschaffende und -erzwingende Einsätze ausgeweitet. Die WEU ist mittlerweile in der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU aufgegangen. Die Organisation selbst wurde am 30. Juni 2011 aufgelöst.

Südostasienpakt (SEATO)

Der Südostasienpakt (SEATO) wurde am 8. September 1954 unter der Leitung der USA als "asiatische Version" der NATO gegründet. Ihr Ziel war es, die Ausbreitung des Kommunismus in Südostasien zu stoppen. Im Gegensatz zur NATO waren die acht Mitglieder im Falle einer militärischen Bedrohung jedoch nicht zum gegenseitigen Beistand verpflichtet. Demnach unterstützte das Bündnis die USA formal im Vietnamkrieg (1955-1975), nahm aber nicht daran teil. Nach dem Rückzug der US-Streitkräfte aus Vietnam wurde die SEATO als überflüssig angesehen und am 30. Juni 1977 im Einvernehmen aufgelöst. Der Sitz der Organisation war in der thailändischen Hauptstadt Bangkok.

Weitere Informationen

- Wikipedia über internationale Organisationen und Wirtschaftsorganisationen

Retter in der Not: Das Internationale Rote Kreuz (IKRK)

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz ist der Ursprung der gesamten Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung. Das Komitee ist eine unabhängige Organisation mit Sitz in Genf, die sich um Opfer von Kriegen und bewaffneten Konflikten sowie von Naturkatastrophen kümmert. Es gewährt Verwundeten und Zivilisten Schutz und Hilfe und setzt sich für das Völkerrecht - insbesondere das humanitäre Völkerrecht - ein. Seine Grundsätze sind Menschlichkeit, Unabhängigkeit, Neutralität, Überparteilichkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität.

Das Rote Kreuz wurde am 9. Februar 1863 auf Initiative des Schweizer Geschäftsmannes Henry Dunant gegründet. Die rechtliche Grundlage sind die Genfer Konventionen. Dem Komitee gehören derzeit 187 nationale Rotkreuz-Gesellschaften an an. Seit dem 5. Mai 1919 sind sie in der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung (IFRC) zusammengeschlossen, welche die Einsätze in über 80 Ländern koordiniert.

Die Arbeit der Rotkreuz-Helfer wird durch Spenden sowie staatliche Zuwendungen finanziert. Die nationale Rotkreuz-Gesellschaft in Deutschland ist das Deutsche Rote Kreuz (DRK), der auch das Bayerische Rote Kreuz (BRK) sowie das Badische Rote Kreuz (BRK) als Landesverbände angeschlossen sind.

Weitere Informationen

- Wikipedia-Portal über das Rote Kreuz

.svg.png/picture-200?_=17dcf500a48)

.svg.png/picture-200?_=17da3a7bd78)

.svg.png/picture-200?_=17da39fddd8)

.svg.png/picture-200?_=17da3afe750)

.svg.png/picture-200?_=17da3a7c160)

.svg.png/picture-200?_=17d6127e7e8)

.svg.png/picture-200?_=17ef83096e8)

.svg.png/picture-200?_=17f1e48c198)