Wissenswertes aus aller Welt

Wissen aus aller Welt

In den folgenden Rubriken finden Sie einige wissenswerte Informationen aus den Bereichen Politik, Geschichte und Geographie. Es besteht allerdings kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit.

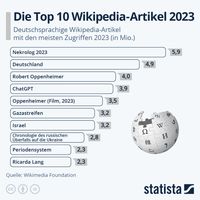

Für viele Menschen ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia heute eine wichtige Quelle, um sich in den digitalen Medien über Dinge und Sachverhalte zu informieren. Auch im Jahr 2023 wurde die deutsche Wikipedia-Seite häufig aufgerufen. Spitzenreiter war demnach der Nekrolog 2023, gefolgt von Deutschland und dem deutschen Historienfilm "Oppenheimer".

Zudem waren die geopolitischen Dauerkonflikte wie der russische Überfall auf die Ukraine und den aktuellen Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen von starkem Interesse bei den deutschsprachigen Userinnen und Usern.

Quelle: Statista

Deutschland: Politisches und wirtschaftliches Schwergewicht in der Mitte Europa

Die Bundesrepublik Deutschland liegt im Herzen Mitteleuropas. Das bevölkerungsreichste Land Europas ist seit 1990 wiedervereinigt und ist von kultureller Vielfältigkeit sowie regionalen Besonderheiten geprägt. Die 16 Bundesländer sind aus mehr als doppelt so vielen Königreichen, Fürstentümern und Residenzstädten hervorgegangen. Die deutsche Bundeshauptstadt und bevölkerungsreichste Stadt ist Berlin. Weitere Metropolen sind Hamburg, München und Köln.

Der größte Ballungsraum ist das Ruhrgebiet. Dabei ist die Metropole Frankfurt am Main als Finanzzentrum international von Bedeutung. In Deutschland gibt es ein überaus reiches kulturelles Erbe. Bei der UNESCO sind derzeit 53 Beiträge zum Weltkulturerbe verzeichnet - vom Aachener Dom über das Mittelrheintal bis hin zum Limes. Wirtschaftlich gehört Deutschland neben China, den USA und Japan zu den größten Volkswirtschaften der Welt.

Die Bundesrepublik entstand mit der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai 1949 aus dem Zusammenschluss der westlichen Besatzungszonen - der Trizone. Mit dem Besatzungsstatut vom 21. September 1949 räumten die Besatzungsmächte der Bundesrepublik mit dem alliierten Vorbehaltsrecht jedoch nur eine begrenzte Souveränität ein. Hauptstadt des Landes wurde Bonn. Politisch war der westdeutsche Teilstaat vor allem von der Westintegration Konrad Adenauers und der Ostpolitik Willy Brandts geprägt. Wirtschaftlich und gesellschaftlich waren besonders das Wirtschaftswunder, der RAF-Terror und die Friedensbewegung für die Bundesrepublik prägend.

Völkerrechtlich ist die Bundesrepublik der Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, welches zwischen 1871 und 1945 existierte. Dabei wird in diesem Zeitraum zwischen drei Perioden unterschieden: Das monarchistische Deutsche Kaiserreich (1871-1918), die demokratisch-republikanische Weimarer Republik (1918/19-1933) sowie die Diktatur des NS-Staates in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1945). Der erste deutsche Nationalstaat in der Geschichte entstand mit der Reichsgründung im Jahr 1871. Nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur im Mai 1945 stand Deutschland bis 1949 unter der Besatzung der vier alliierten Siegermächte.

Bereits wenige Wochen nach Konstituierung der Bundesrepublik wurde am 7. Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet. Der neue ostdeutsche Staat umfasste das Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und definierte sich vielmehr als sozialistischer Arbeiter- und Bauernstaat. So beharrte die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) zwar mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) auf ihre politische Führungsrolle. Faktisch war die DDR jedoch ein Satellitenstaat der Sowjetunion. Wirtschaftlich war die DDR zudem planwirtschaftlich auf der Grundlage von Fünfjahresplänen organisiert. Ihr Ende fand sie nach der Wende mit dem Beitritt zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990.

Kurzinformation: Die größten Städte in Deutschland Als Großstadt gilt in Deutschland eine Kommune mit mindestens 100.000 Einwohnern. Dieses Kriterium gilt derzeit für insgesamt 82 Städte (Stand: 2022) in der Bundesrepublik. Davon liegen 30 (37 Prozent) in Nordrhein-Westfalen liegen, neun Großstädte (elf Prozent) liegen in Baden-Württemberg, je acht (zehn Prozent) in Bayern und Niedersachsen, sechs in Hessen, fünf in Rheinland-Pfalz und drei in Sachsen. In den übrigen Bundesländern liegen jeweils nur ein oder zwei Großstädte. Zudem gibt es derzeit vier Städte mit mindestens einer Million Einwohnern: Berlin, Hamburg, München und Köln. Die Domstadt hat diesen Status seit 2010. Weitere elf Städte haben mindestens 500.000 Einwohner. An der Spitze liegt derzeit Frankfurt am Main, gefolgt von Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig, Dortmund, Essen, Dresden, Hannover und Nürnberg. Derzeit ist die Bundeshauptstadt Berlin die mir Abstand größte Stadt in Deutschland. Laut Statistischem Bundesamt lebten dort 2022 etwa 3,8 Millionen Menschen und damit etwa doppelt so viele wie in Hamburg (1,9 Millionen Einwohner). Dennoch ist Berlin noch lange nicht wieder zu zurück zu seiner früheren Größe. In der Zeit vor dem Krieg registrierte das Einwohnermeldeamt mehr als vier Millionen Einwohner. Allerdings führten Zerstörung und Flucht schließlich zu einem immensen Aderlass. |

Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) stand die deutsche Außenpolitik vor allem im Zeichen der eingeschränkten Souveränität und Eigenstaatlichkeit. So lehnte sich die Bundesrepublik in den 1950er- und 1960er-Jahren an den alliierten Westmächten an.

Wesentliche außenpolitische Meilensteine waren der Beitritt zur EGKS 1951 sowie zum Nordatlantikpakt (NATO) im Jahr 1955. Zwei Jahre später - am 25. März 1957 - unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten die Römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), aus der die Europäische Union (EU) hervorgehen sollte (Westintegration).

Ein weiterer Meilenstein waren zudem die deutsch-französischen Aussöhnung sowie die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages am 22. Januar 1963. Die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit den Ostblockstaaten wurde indes durch das Dogma der Hallstein-Doktrin versperrt. Lediglich mit der Sowjetunion nahm die Bundesrepublik im September 1955 offizielle Beziehungen auf.

Erst mit der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt (1969-1974) kam es zu einem Ausgleich mit Polen, der Tschechoslowakei und anderen osteuropäischen Staaten. Durch die Ostverträge mit der UdSSR (12. August 1970) und Polen (7. Dezember 1970) wurden wichtige Abkommen zum Verhältnis mit den östlichen Nachbarländern geschlossen (Neue Ostpolitik).

Zudem wurden die bilateralen Beziehungen zur Deutschen Demokratischen Republik (DDR) auf eine neue Grundlage zu stellen. So wurde am 3. September 1971 das Vier-Mächte-Abkommen über Deutschland und Berlin geschlossen, welches den Status Berlins klären sollte. Außerdem wurde am 21. Dezember 1972 der Grundlagenvertrag unterzeichnet, indem die DDR den Transitverkehr für für West-Berlin garantierte.

Gleichzeitig war die Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) von ihrer engen Anlehnung an den Ostblock geprägt. Wichtigster außenpolitischer Partner der DDR war die UdSSR, die als Schutzmacht und wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner fungierte, weshalb die DDR auch als Satellitenstaat bezeichnet wurde. Über den Warschauer Pakt sowie den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe blieb der ostdeutsche Staat eng an die anderen realsozialistischen Staaten angebunden. Am 18. September 1973 trat die DDR gemeinsam mit der Bundesrepublik als 133. und 134. Mitgliedstaat den Vereinten Nationen bei. Seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 ist das vereinte Deutschland in der UNO vertreten.

- Auswärtiger Dienst in der Bundesrepublik

- Botschafter der Bundesrepublik Deutschland

- Botschafter der DDR (1949 bis 1990)

- Diplomatische Vertretungen in Deutschland

- Völkerrechtliche Verträge der Bundesrepublik

- Zwischenstaatliche Abkommen Deutschlands

- Afrikapolitik der Bundesrepublik Deutschland

Die Beziehungen zwischen Deutschland und China

Die bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und China reichen bereits bis ins 19. Jahrhundert zurück. Mit der schnellen Industrialisierung Deutschlands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahmen auch die deutschen Handelsinteressen in China zu. Bereits 1890 wurde die Deutsch-Asiatische Bank mit dem Zweck gegründet, die deutsche Investitionen in China zu finanzieren. Unter Kaiser Wilhelm II. (1888-1918) nahm die deutsche Außenpolitik gegenüber China jedoch eine aggressivere Richtung ein. So beteiligten sich deutsche Truppen an der Niederschlagung des Boxeraufstandes 1900 teil. Dabei wurde der deutsche Monarch vor allem für seine "Hunnenrede" am 27. April 1900 berüchtigt.

"Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!"

Wilhelm II. (1888-1918), deutscher Kaiser und König von Preußen, in der "Hunnenrede"

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) kam es zunächst aus ideologischen Gründen zu einer Annäherung zwischen der neu gegründeten DDR und der Volksrepublik. Bereits im Oktober 1949 nahmen die beiden "Bruderstaaten" diplomatische Beziehungen auf. In der Bundesrepublik wurde die Volksrepublik zunächst nicht offiziell anerkannt.

Heute ist China ein zentraler Warenhandelspartner Deutschlands. So liegt China zwar beim Gesamthandel der Bundesrepublik weiterhin an erster Position. Nach Berechnungen des German Trade & Invest (GTAI) hat sich der Abstand zu den USA jedoch deutlich verringert. So summierten sich die deutschen Ex- und Importe mit China 2023 auf rund 254 Milliarden Euro. Im Vorjahr 2022 seien zwischen Deutschland und China noch Waren im Wert von nahezu 300 Milliarden Euro gehandelt worden.

Quelle: Statista

Laut GTAI waren vor allem die Importe aus China waren zuletzt rückläufig, aber auch die Exporte nach China haben leicht nachgegeben. Wesentliche Gründe sehen nach Ansicht der Ökonomen neben der wirtschaftlichen Erholung in den USA auch die Immobilienkrise in China, die geopolitischen Verstimmungen im Verhältnis zu den USA und der EU sowie schwächelnde Industrieinvestitionen.

Zudem habe sich die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China im letzten Jahr deutlich verringert. Nach den Berechnungen des GTAI ist das Handelsdefizit von rund 51 Milliarden Euro deutlich geringer ausgefallen als im Jahr 2022 (minus 86,1 Milliarden Euro). Zudem wird nicht erst seit der geplanten Cosco-Beteiligung am Hamburger Hafen darüber diskutiert, ob und wie die deutsche Wirtschaft ihre hohe Abhängigkeit von China reduzieren soll.

Quelle: Statista

Allerdings ist China sowohl für die Bundesrepublik als auch die Europäische Union (EU) nicht mehr nur politischer Partner, sondern auch ein wirtschaftlicher Wettbewerber und systemischer Rivale. Neben gemeinsamen Interessen gibt es allerdings viele Konfliktlinien, die vor allem in der innen- und außenpolitischen Entwicklungen des ostasiatischen Landes begründet sind.

So steht China unter anderem wegen der Missachtung von Menschen- und Freiheitsrechten in der Kritik. Im Fokus stehen dabei vor allem der Umgang mit der ethnischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang, die Lage in Tibet, der Umgang mit den Protesten in Hongkong sowie das Verhältnis zwischen China ("Ein-China-Politik") und Taiwan (Taiwan-Politik).

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich

Die deutsch-französischen Beziehungen reichen bereits bis ins 9. Jahrhundert zurück. So sind die beiden deutschen Staaten aus dem Fränkischen Reich von Karl dem Großen (768-814) hervorgegangen. Nach der Teilung wurde aus seinem östlichen Teil (Ostfrankenreich) das mittelalterliche Heilige Römische Reich Deutscher Nation sowie aus dem westlichen Teil (Westfrankenreich) das heutige Frankreich. Das Mittelreich von Lothar I. (843-855) - dem Ursprung des späteren Lothringen - wurde später zwischen den beiden Staaten aufgeteilt.

In den darauffolgenden Jahrhunderten war der Streit um diese Gebiete für die sogenannte Deutsch-französische Erbfeindschaft, die bis ins 20. Jahrhundert andauerte. So führte unter anderem der habsburgisch-französische Gegensatz wiederholt zu politischen Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen - zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1697), im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1703) und den ersten beiden Schlesischen Kriegen (1740-1745).

Später wurde dieser Konflikt durch den französisch-preußischen Gegensatz geprägt. Dieser mündete im Zuge der deutschen Reichsgründung im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71). Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) kam es an der Westfront zu einem erbitterten Stellungskrieg, der auf beiden Seiten mehrere Millionen Tote forderte. Vor allem die Schlacht um Verdun im Jahr 1916 wurde zu einem Symbol für die Schrecken des Krieges. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) fand die "Erbfeindschaft" zwischen den beiden europäischen Nachbarländern schließlich ihr Ende. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 schlug Bundeskanzler Konrad Adenauer außenpolitisch einen klaren Kurs der Westintegration ein.

Kurzinformation: Der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag (Élysée-Vertrag) Der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag - auch Élysée-Vertrag genannt - wurde am 22. Januar 1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Élysée-Palast von Paris unterzeichnet. Dieser sollte beide Staaten nach jahrhundertelanger "Erbfeindschaft" und verlustreichen Kriegen wieder zusammenführen. Demnach sind beide Regierungen zu Konsultationen in allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik verpflichtet. Zudem wurden regelmäßige Treffen auf Regierungsebene vereinbart. Der Vertrag trat am 2. Juli 1963 in Kraft. Drei Tage später - am 5. Juli 1963 - wurde zudem das Gründungsabkommen für das Deutsch-Französische Jugendwerk unterzeichnet. In der Folgezeit entstanden zahlreiche Städtepartnerschaften sowie Partnerschaften zwischen Schulen und Vereinen. 1988 riefen Bundeskanzler Helmut Kohl sowie der französische Staatspräsident François Mitterrand einen Rat zur Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik sowie einen Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat ins Leben. Für eine kurzzeitige Verstimmung sorgte jedoch eine Präambel, die dem Vertrag von deutscher Seite vor der Ratifizierung hinzugefügt wurde. Darin erklärte die deutsche Seite ihren Willen zur Aufnahme Großbritanniens in die EWG und ihre enge Anbindung an die Vereinigten Staaten von Amerika. Die französische Regierung wollte mit dem Vertrag die Position Europas gegenüber den USA stärken. |

Dabei bemühte sich der deutsche Regierungschef auch um eine Aussöhnung mit Frankreich. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten die beiden europäischen Nachbarländer den sogenannten "Élysée-Vertrag": Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag ist das erste große und zugleich grundlegende Abkommen zur deutsch-französischen Zusammenarbeit. Darin sollen die Konsultationen zur Koordination und gemeinsamen Planung aller wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik sichergestellt werden. Heute werden die zwei Nachbarn in den Medien auch häufig auch als "Motor" der europäischen Einigung bezeichnet.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien reichen bereits über mehrere Jahrhunderte zurück. Im Mittelalter konzentrierte sich das Verhältnis zwischen beiden Seiten vor allem auf einen wirtschaftlichen Austausch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die deutschen Staaten und das Vereinigte Königreich in den Koalitionskriegen (1792-1815) oftmals Verbündete.

Mit der deutschen Reichsgründung im Januar 1871 verschlechterte sich das deutsch-britische Verhältnis, da das Vereinigte Königreich vor allem das angestrebte "Gleichgewicht der Kräfte" in Kontinentaleuropa gefährdet sah. Besonders in den beiden Weltkriegen (1914-1918 und 1939-1945) standen sich Deutschland und Großbritannien als unversöhnliche Gegner gegenüber. Allerdings konnte auch die Friedenszeit nach 1945 die britischen Bedenken gegenüber den Deutschen nicht gänzlich ausräumen.

Vor allem das Bild der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher (1979-1990) über einen schlechten Nationalcharakter der Deutschen, welches durch den deutsch-britischen Gegensatz des 19. und 20. Jahrhunderts und den Nationalsozialismus geprägt war, sorgte für eine Belastung der bilateralen Beziehungen ("Chequers-Affäre"). Erst nach der deutschen Wiedervereinigung 1989/90 scheint sich das Deutschland-Bild der Briten langsam zu ändern.

Nicht zu vergessen, dass auch das britische Königshaus auf deutsche Wurzeln zurückblickt. So bestand zwischen 1714 und 1837 eine Personalunion zwischen Großbritannien sowie dem deutschen Königreich Hannover. Demnach war der Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg bzw. König von Hannover gleichzeitig auch das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreiches.

Mit der Thronbesteigung von Königin Victoria (1837-1901) endete jedoch die Personalunion, da in Hannover gemäß dem salischen Erbfolgerrecht nur die männliche Thronfolge erlaubt war. 1840 heiratete die britische Monarchin mit Albert (1819-1961) einen deutschen Prinzen aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel

Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind besonders heikel und zeitweise auch kompliziert. So entstanden die "besonderen Beziehungen" vor dem Hintergrund des Holocaust durch das nationalsozialistische Deutschland. Nach langen politischen Debatten unterzeichneten beide Staaten sowie der Jewish Claims Conference (JCC) am 10. September 1952 das Luxemburger Abkommen.

Die völkerrechtliche Vereinbarung regelte Güterlieferungen und Zahlungen der Bundesrepublik an Israel im Wert von 3,5 Milliarden D-Mark über einen Zeitraum von 14 Jahren. Dabei waren drei Milliarden D-Mark für den Staat Israel, 450 Millionen D-Mark für die außerhalb Israels wohnenden vertriebenen Juden sowie 50 Millionen D-Mark für Juden, die keiner Gemeinschaft angehörten.

Zudem war Deutschland zwischen 1956 und 1967 ein bedeutender Lieferant von militärischer Ausrüstung und Waffen nach Israel. Außerdem ist die Bundesrepublik der größte Handelspartner Israels in Europa sowie der drittwichtigste Handelspartner nach den USA und der Volksrepublik China.

Politisch dauerte es allerdings noch einige Jahre bis zur Aufnahme offizieller Beziehungen. Am 14. März 1960 zu einem ersten Treffen desisraelischen Premierminister David Ben-Gurion und deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer im Hotel Waldorf Astoria in New York. Erst fünf Jahre später - am 12. Mai 1965 - nahmen die Bundesrepublik und Israel offizielle diplomatische Beziehungen auf. Eine Belastungsprobe der bilateralen Beziehungen war jedoch die gescheiterte Befreiungsaktion nach dem Münchner Olympia-Attentat im September 1972.

Quelle: Terra X History auf Youtube

Bereits 1966 wurde in Bonn die Deutsch-Israelische Gesellschaft gegründet: Die Aufgabe des Vereins ist laut Satzung, "die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel in allen Fragen des öffentlichen und kulturellen Lebens zu vertiefen. Die Gesellschaft dient der Förderung internationaler Verbundenheit, der Toleranz und der Verständigung der Völker, insbesondere im Nahen Osten."

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan

Zwischen Deutschland und Japan sind die Beziehungen traditionell freundschaftlich. Deren Wurzeln reichen bereits bis ins 17. Jahrhundert zurück, als die ersten Deutschen im Dienste der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) auf den Inselstaat kamen. Die ersten offiziellen Beziehungen zwischen einem deutschen Staat und dem Kaiserreich wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geknüpft: Am 24. Januar 1861 schloss Preußen einen Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsvertrag mit Japan.

In den 1930er-Jahren entwickelte sich das Japanische Kaiserreich zu einem wichtigen Alliierten des nationalsozialistischen Deutschlands. 1936 schlossen die beiden Länder den sogenannten "Antikominternpakt", dem sich in den folgenden Jahren weitere Staaten anschlossen. Am 27. September 1940 unterzeichneten Deutschland, Japan und Italien den "Dreimächtepakt", der zwei Jahre später durch eine militärische Allianz ergänzt wurde. Allerdings kam es bis zum Kriegsende zu keiner nennenswerten Kooperation - ebenso wenig zu militärischen Operationen.

Nach dem Kriegsende wurden die bilateralen Beziehungen wieder weitgehend normalisiert. 1955 erfolgte die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und der Bundesrepublik - mit der DDR erfolgte die Aufnahme offizieller Beziehungen im Jahr 1973. Heute ist der ostasiatische Inselstaat ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. So gilt Japan als einer der wichtigsten Exporteure für Elektronik- und Unterhaltungsprodukte wie Computerspiele für Deutschland. Die Bundesrepublik exportiert hingegen vor allem Luxus-Kraftfahrzeuge und andere Maschinenbau-Leistungen nach Japan.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)

Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA haben sich bereits im 17. Jahrhundert durch die Auswanderung von Deutschen in die "Neue Welt" entwickelt. Bis ins 20. Jahrhundert wurden das bilaterale Verhältnis vor allem durch Fragen der Migration und der Wirtschaft geprägt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) setzen die US-amerikanische Politik in ihrer Besatzungszone vor allem auf Entnazifizierungsprogramme, sowie auf die Wiederzulassung demokratischer Institutionen und den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft für friedliche Zwecke.

Zudem legte der US-Außenminister George C. Marshall am 5. Juni 1947 den Grundstein zu einem europäischen Wiederaufbauprogramm. Sein Marshallplan schuf im Kern die wichtigsten Rahmenbedingungen für den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und sicherte in der Folge dessen politische Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand. Zudem wurden die USA in den kommenden Jahrzehnten der wichtigste politische und wirtschaftliche Partner der neu gegründeten Bundesrepublik. Zudem blieb die Souveränität des westdeutschen Staates durch die alliierten Vorbehaltsrechte bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 weiter eingeschränkt.

- Auswärtiges Amt: Deutsch-Amerikanische Beziehungen

- Wikipedia über die Beziehungen zwischen der EU und den USA

Weitere wichtige außenpolitische Partner

Beziehungen mit Indien

Die bilateralen Beziehungen zwischen Indien und Deutschland werden heute als traditionell stark und freundschaftlich bezeichnet. So beschäftigen sich deutsche Wissenschaftler bereits mindestens seit dem 17. Jahrhundert mit der indischen Kultur. Berühmte Vertreter der frühen deutschen Indologie waren Heinrich Roth, Wilhelm von Humboldt, Friedrich Schlegel, dessen Bruder August Wilhelm Schlegel, Friedrich Rückert und Franz Bopp. Heute ist Deutschland der wichtigste Handelspartner Indiens in Deutschland - weltweit steht die Bundesrepublik an der fünften Stelle. Zudem streben beide Länder einen permanenten Sitz im UN-Sicherheitsrat an.

Beziehungen mit Italien

Die Beziehungen mit Italien reichen bis in die römische Zeit zurück. So gehörten große Teile der heutigen Nationalstaaten bereits im 8. und 9. Jahrhundert zum Frankenreich. In den 1930er-Jahren bildeten das nationalsozialistische Deutschland und das faschistische Italien ein enges politisches und militärisches Bündnis. 1936 entstand schließlich die "Achse Berlin-Rom", die später um das Kaiserreich Japan und weitere Länder ergänzt wurde.

Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges im Mai 1945 blieben beide Länder bis heute in freundschaftlichen Beziehungen miteinander verbunden. Zudem ist die Gemeinschaft der Italiener in Deutschland heute eine der größten und ältesten Zuwanderergemeinden in Deutschland. Derzeit sind 587.167 italienische Staatsangehörige (Stand: 2020) in Deutschland gemeldet. Die größte italienische Gemeinschaft befindet sich in Berlin.

Beziehungen mit Namibia

Die Beziehungen zu Namibia sind heute von besonderer Bedeutung. Im 19. Jahrhundert wurde der heutige afrikanische Staat als Deutsch-Südwestafrika eine Kolonie des Deutschen Reiches. Noch heute belastet der Völkermord an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 das Verhältnis zwischen den beiden Ländern, bei dem bis zu 100.000 Herero und Nama getötet wurden. Erst nach 100 Jahren erkannte die damalige deutsche Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) die historische und moralische Verantwortung Deutschlands für den Völkermord an den Herero und Nama an.

Im Mai 2021 wurde eine Einigung erzielt, in der Deutschland die Gräueltaten an den Herero und Nama als Völkermord anerkennt. Dabei sagte die Bundesregierung rund 1,1 Milliarden Euro zu, die binnen 30 Jahren für Infrastruktur und Entwicklung in Namibia ausgegeben sollen. Allerdings sollen die zugesagten Zahlungen keine Reparationsleistungen umfassen.

Beziehungen mit Russland

Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland waren in den vergangenen Jahrhunderten wiederholt von Kooperationen und Allianzen, aber auch von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt. Dabei reichen die Beziehungen zwischen den beiden Staaten bereits weit in die Geschichte der beiden Völker zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte die damalige Sowjetunion zu den vier Siegermächten. Im Oktober 1949 entstand aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die Deutsche Demokratische Republik (DDR), die bis zu ihrem Ende 1990 den Status eines Satellitenstaates mit der UdSSR einnahm.

Nach der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 arbeiteten Deutschland und Russland zeitweise im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammen. Seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim und dem Beginn des Ukraine-Kriegs 2014 durch Russland sind die Beziehungen angespannt. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine im Februar 2022 haben sich die Beziehungen weiter verschlechtert.

Beziehungen mit Südafrika

Zwischen den Staaten Deutschland und Südafrika besteht heute ein enger wirtschaftlicher, kultureller und diplomatischer Austausch. Nach Aussage des Auswärtigen Amtes gilt das Land am Kap "Deutschlands wichtigster Partner in Afrika südlich der Sahara". Mit der deutschen Wiedervereinigung und dem Ende der Apartheid haben sich die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter intensiviert. Die diplomatischen Beziehungen reichen bereits bis ins 19. Jahrhundert zurück. Heute ist Deutschland der wichtigste Handelspartner für Südafrika.

Beziehungen mit Tschechien

Die Beziehungen mit dem Nachbarland Tschechien sind bis heute von einer besonderen historischen Bedeutung. Neben den Folgen des Münchener Abkommens 1938 sowie der "Zerschlagung der Rest-Tschechei" durch das nationalsozialistische Deutschland kam es nach dem Kriegsende 1945 zu einer Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Die rechtliche Grundlage bildeten dafür die sogenannten "Beneš-Dekrete" von 1946.

Weitere besondere Beziehungen

- Wikipedia über die Beziehungen zu Argentinien

- Wikipedia über die Beziehungen zu Brasilien

- Wikipedia über die Beziehungen zu Chile

- Wikipedia über die Beziehungen zu Griechenland

- Wikipedia über die Beziehungen zu Kanada

- Wikipedia über die Beziehungen zu Mexiko

- Wikipedia über die Beziehungen zu Saudi-Arabien

- Wikipedia über die Beziehungen zu Spanien

Die Oder-Neiße-Linie als Grenzlinie

Seit 1945 bilden die Flüsse Oder und Neiße die gemeinsame Staatsgrenze von Deutschland und Polen. Am 2. August 1945 verständigten sich die Siegermächte im Potsdamer Abkommen auf den Grenzverlauf mit der damaligen Volksrepublik Polen. Dadurch wurde faktisch ein Viertel des deutschen Staatsgebietes in den Grenzen von 1937 unter polnische und sowjetische Verwaltung gestellt.

Die DDR erkannte bereits mit dem Görlitzer Abkommen vom 6. Juli 1950 die Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnischen Grenzverlauf an. Die Bundesrepublik Deutschland erkannte die Oder-Neiße-Linie erst mit dem Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970 an - allerdings vorbehaltlich einer Änderung im Rahmen einer Friedensregelung.

Erst nach der deutschen Wiedervereinigung 1989/90 wurde die Oder-Neiße-Grenze im sogenannten Zwei-plus-Vier-Vertrag sowie im deutsch-polnischen Grenzvertrag vom 14. November 1990 endgültig als rechtmäßige Staatsgrenze zwischen Deutschland und Polen anerkannt. Zudem gab Deutschland alle Ansprüche auf die ehemaligen Ostgebiete endgültig auf.

Monumentale Denkmäler aus der Zeit des Deutschen Kaiserreichs

Bereits vor der Gründung des Deutschen Kaiserreiches im Jahre 1871 suchten national gesinnte Kreise nach Orten und Figuren, um sich selbst des noch zersplitterten Vaterlandes zu vergewissern. Der Sieg Deutschlands im Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) und die deutsche Reichsgründung am 18. Januar 1871 mit dem folgenden wirtschaftlichen Aufschwung förderten das Bedürfnis nach nationalistischem Pomp und Gloria weiter. Die wichtigsten deutschen Monumentaldenkmäler aus dieser Epoche im Überblick:

- Das Deutsche Eck in Koblenz ist eine künstlich aufgeschüttete Landzunge an der Mündung der Mosel in den Rhein. Die 1897 errichtete Reiterstatue stellt den ersten deutschen Kaiser Wilhelm I. (1871-1888) dar. Zwischen 1953 und 1990 diente der Sockel als Mahnmal der Deutschen Einheit. Im Jahre 1993 wurde schließlich nach kontroversen Diskussionen wieder eine Nachbildung der Skulpturengruppe nach auf dem Sockel angebracht. Heute ist das Deutsche Eck das Wahrzeichen der Stadt Koblenz und ein bedeutender Anziehungspunkt für Touristen. Seit 2002 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal.

- Das Niederwalddenkmal oberhalb von Rüdesheim am Rhein wurde am 28. September 1883 eingeweiht und soll an die Einigung Deutschlands im Jahre 1871 erinnern. Die Hauptfigur des Denkmals ist die 12,5 Meter hohe Germania. Seit 2002 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal. Bis heute zieht das Denkmal zahlreiche Touristen an.

- Mit einer Höhe von 91 Metern gilt das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig als eines der größten Denkmäler Europas. Es wurde von 1893 bis 1913 durch Spenden errichtet und erinnert an die Völkerschlacht von Leipzig vom 16. bis 19. Oktober 1813. Die plastischen Arbeiten wurden von den Bildhauern Christian Behrens (1852-1905) und Franz Metzner (1870-1919) gestaltet.

- Das Hermannsdenkmal wurde zwischen 1838 und 1875 nach Entwürfen des deutschen Architekten und Bildhauers Ernst von Bandel (1800-1876) errichtet. Es erinnert an den Sieg des Cheruskerfürsten Arminius über die römischen Legionen unter dem römischen Statthalter Publius Q. Varus in der Schlacht im Teutoburger Wald.

- Mit dem Kyffhäuserdenkmal auf der Kuppe des Kyffhäuserberges in Thüringen wurde der Mythos um den Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) bemüht, der angeblich im Innern des Berges auf die Einheit wartet. Errichtet wurde es zwischen 1890 und 1896 zu Ehren von Kaiser Wilhelm I. (1871-1888). Zudem gilt es heute als drittgrößtes Denkmal Deutschlands.

- Bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstand der Herkules. Das Bauwerk diente vor allem der Belustigung und Selbstdarstellung von Landgraf Karl von Hessen-Kassel (1670-1730). Heute gilt das Bauwerk als Wahrzeichen der Stadt Kassel.

- Die Walhalla bei Donaustauf wurde zwischen 1830 und 1842 im Auftrag des bayerischen Königs Ludwig I. (1825-1848) errichtet. In der neo-klassizistischen Ruhmeshalle werden mit Büsten und Namenstafeln bedeutende deutsche Persönlichkeiten geehrt. Heute wird mit 132 Büsten und 64 Gedenktafeln an 195 Personen, Taten und Gruppen erinnert; zwölf der Geehrten sind Frauen. Die Walhalla ist Eigentum des Freistaates Bayern.

- Die Ruhmeshalle wurde von 1843 bis 1853 von Leo von Klenze (1784-1864) im Auftrag von König Ludwig I. von Bayern (1825-1848) an der Theresienwiese in der bayerischen Landeshauptstadt München errichtet. Das klassizistische Gebäude ist bedeutenden Persönlichkeiten der bayerischen Geschichte gewidmet. Sie bildet zudem ein Ensemble mit der Bavaria.

Helgoland - Deutschlands einzige Hochseeinsel

Deutschlands einzige Hochseeinsel Helgoland liegt rund 70 Kilometer vom Festland entfernt in der Deutschen Bucht und gehört zum Bundesland Schleswig-Holstein. Die Hauptinsel aus Sandstein ist etwa einen Quadratkilometer groß und ragt bis zu 61 Meter aus dem Meer. Daneben liegt eine etwa 700.000 Quadratmetern große Düne mit Badestränden, die im Jahre 1720 bei einer Sturmflut abgetrennt wurde.

Wegen ihrer Lage und Natur ist die Insel in der Nordsee ein beliebtes Ausflugsziel: Allein im Jahre 2023 kamen rund 297.000 Tages- und Übernachtungsgäste nach Helgoland. Zu den tierischen Attraktionen zählen Seehunde und Kegelrobben, Trottellummen sowie zahlreiche Zugvögel. Für die 1.253 Einwohner (Stand: 31. Dezember 2022) ist der Tourismus daher die wichtigste Einnahmequelle.

Helgoland blickt auf eine wechselhafte Geschichte zurück: Im 7. Jahrhundert wurde die Insel von den Friesen besiedelt. Im Jahre 1402 fiel Helgoland an das Herzogtum Schleswig, später an Dänemark und Großbritannien. Mit dem Helgoland-Sansibar-Vertrag von 1890 fiel die Insel an das Deutsche Reich. Am 18. April 1945 wurde Helgoland das Ziel eines britischen Luftangriffs, bei dem fast alle überirdischen Bauten zerstört wurden - zwei Jahre später wurden auch die unterirdischen Militäranlagen gesprengt.

In der Folgezeit blieb die Insel zunächst ein britisches Sperrgebiet und diente der Royal Air Force als militärisches Übungsgebiet. Erst am 1. März 1952 wurde Helgoland wieder an die Bundesrepublik zurückgegeben - mit dem Wiederaufbau entwickelten sich der Fremdenverkehr und der Kurbetrieb zu wichtigen Wirtschaftszweigen. Heute ist die Insel zwar ein Teil des deutschen Wirtschaftsgebiets. Allerdings gehört die Nordsee-Insel weder zum Zollgebiet der Europäischen Union noch zum deutschen Steuergebiet.

Das Tor zur Welt: Der Hamburger Hafen

Der Hafen von Hamburg ist der offene Tidehafen der Freien und Hansestadt. Mit einer Fläche von etwa 7.200 Hektar ist er der größte Seehafen Deutschlands. Europaweit steht er nach Rotterdam und Antwerpen an dritter Stelle. In Hamburg kann nahezu jede Form von Waren umgeschlagen werden. Diverse Schifffahrtslinien verbinden ihn zudem mit etwa 900 Häfen in etwa 170 Ländern. Im Jahre 2023 wurden 114,3 Millionen Tonnen an Waren umgeschlagen, davon etwa zwei Drittel in Containern (76,9 Millionen Tonnen).

Das restliche Drittel entfällt auf Massengüter wie Kohle, Erz, Mineralöl oder Getreideprodukte. Neben dem Warenumschlag erfolgt im Hamburger Hafen die gewerbliche Verarbeitung, Lagerung und Veredelung von zumeist importierten Gütern. Er dient als Standort für die Mineralindustrie und gilt zunehmend als Anlauf für Kreuzfahrtschiffe. Der Schiffbau auf den Hamburger Werften ist seit den 1960er-Jahren jedoch stark rückläufig.

Die Ursprünge des Hamburger Hafens reichen bereits bis ins 9. Jahrhundert zurück. Als das offizielles Gründungsdatum gilt der 7. Mai 1189 als Kaiser Friedrich I. Barbarossa (1152-1190) den Hamburgern in einem Freibrief die Zollfreiheit für Hamburger Schiffe bis zur Elbmündung an der Nordsee gewährte. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Hafen mit zahlreichen Hafenbecken und Kaianlagen bis zu seiner heutigen Größe erweitert. Verwaltet wird er von der Hamburg Port Authority.

Der Hafen bietet 320 Liegeplätze für Seeschiffe an 35 Kilometer Kaimauer. Davon sind 38 Großschiffsliegeplätze für Container- und Massengutschiffe, 97 Liegeplätze an Dalben und 60 Landeanleger einschließlich der Fähranleger der HADAG Seetouristik und Fährdienst AG. Durch die Landflächen führen 137 Kilometer öffentliche Straßen, 156 Kilometer Uferstrecken und 314 Kilometer Hafenbahngleise. Es gibt drei Straßen- und Fußgängertunnel und 147 Brücken, davon 53 feste Eisenbahnbrücken, 52 feste Straßenbrücken, fünf Fußgängerbrücken, neun sonstige und elf bewegliche Brücken.

Im Jahre 2003 wurden zudem die Bauarbeiten für die HafenCity aufgenommen. Der Stadtteil im Hamburger Bezirk Hamburg-Mitte umfasst eine Gesamtfläche von rund 2,4 Quadratkilometern und gehörte ehemals zum Freihafen. Auf einer Fläche von 157 Hektar sollen hier bis Mitte der 2030er-Jahre Wohneinheiten für bis zu 14.000 Personen sowie etwa 3.000 Hotelzimmer und Arbeitsplätze für bis zu 45.000 Personen - vornehmlich im Bürosektor - entstehen. Außerdem ist es derzeit das flächengrößte laufende Stadtentwicklungsprojekt Hamburgs.

Der Nord-Ostsee-Kanal - ehemalige kaiserliche Wasserstraße

Der Nord-Ostsee-Kanal gehört zu den meistbefahrenen Wasserstraßen der Welt. Er verbindet die Nordsee von der Elbmündung in Brunsbüttel mit der Ostsee in Kiel. Der Kanal ist rund 99 Kilometer lang, meist 162 Meter breit und rund elf Meter tief. Eröffnet wurde der Kanal nach achtjähriger Bauzeit im Jahre 1895 als Kaiser-Wilhelm-Kanal für die deutsche Kriegsflotte. Seine militärische Bedeutung hat der Kanal mittlerweile verloren.

Vielmehr vereinfacht er den Warenverkehr zwischen den Anrainerstaaten der Ostsee und dem Rest der Welt. Die Schiffe sparen durch den Kanal rund 250 Seemeilen. Ohne Kanal müssten sie über die Skagerrak-Meerenge zwischen der Südküste Norwegens und der dänischen Halbinsel Jütland fahren. Allein 2022 passierten 26.882 Schiffe mit einer Ladung von 82.254.167 Tonnen den Kanal - ohne Sport- und sonstige Schiffe. Weitere wichtige Wasserstraßen weltweit sind der Mittellandkanal, der Sueskanal oder der Panamakanal.

Die "Gorch Fock" - das Segelschulschiff der deutschen Bundesmarine

Das legendäre Segelschulschiff "Gorch Fock" ist das älteste Schiff der deutschen Bundesmarine und gilt als Botschafterin Deutschlands auf den Weltmeeren. Sie wurde auf der Hamburger Werft Bohm & Voss gebaut und lief 1958 vom Stabel. Benannt ist das Schiff nach dem Schriftsteller Gorch Fock, der im Ersten Weltkrieg während der Skagerrak-Schlacht im Jahre 1916 mit der SMS Wiesbaden unterging. Der Dreimaster hat eine 85-köpfige Stammbesatzung sowie bis zu 138 junge Lehrgangsteilnehmer. In mehr als 50 Jahren wurden auf der "Gorch Fock" rund 14.500 Kadetten ausgebildet. 1989 kamen mit fünf Sanitätsoffiziersanwärterinnen erstmals Frauen an Bord.

Die "Gorch Fock" ist 89 Meter lang und zwölf Meter breit; der Tiefgang beträgt 5,25 Meter. Die Diesel-Antriebsanlage ermöglich eine Geschwindigkeit mit dem Motor von zwölf Knoten (etwa 23 Kilometer pro Stunde). Unter Segeln liegt die Höchstgeschwindigkeit bei rund 17 Knoten. Laut offizieller Statistik hat das Segelschulschiff bis Januar 2011 insgesamt 741.106 Seemeilen zurückgelegt. Dabei wurden bei 439 Hafenbesuchen 180 verschiedene Häfen angelaufen und über 60 Hoheitsgebiete auf allen Kontinenten besucht. Die "Gorch Fock" untersteht der Marineschule Mürwick bei Flensburg; ihr Heimathafen ist Kiel.

Das deutsche Traumschiff "MS Deutschland" |

Die "MS Deutschland" wurde im Jahr 1998 in Dienst gestellt. Gebaut wurde das Schiff auf der Kieler Howaldtsche-Deutsche Werft AG. Sie bietet in knapp 300 Kabinen Platz für mehr als 450 Passagiere und 280 Besatzungsmitglieder. Für einen entsprechenden Luxus sorgen ein Kasino, Kino, Golf-Deck, ein Fitness- und Wellness-Bereich sowie mehrere Schwimmbäder. Das Schiff ist 175 Meter lang und 23 Meter breit; es wird von vier Hauptmaschinen angetrieben und erreicht eine Leistung von 17.000 PS. Die Baukosten belaufen sich auf 215 Millionen D-Mark (etwa 110 Millionen Euro). Die Kiellegung erfolgte am 1. Dezember 1996. Der Stapellauf erfolgte am 16. Januar 1998. Nach der Insolvenz der Reederei Peter Deilmann wurde das Schiff an ein US-Unternehmen verkauft. Unter ihrem neuen Namen "World Odyssey" fährt sie seit 19. Mai 2015 unter der Flagge der Bahamas. Bis dahin war sie" das einzige deutsche Kreuzfahrtschiff, das noch unter deutscher Flagge fährt. Eigner des Schiffes ist seit 2018 die Delos Cruise. Ihr Heimathafen ist Nassau, die Hauptstadt der Bahamas (seit 2018). Zuvor war es Neustadt in Holstein (1998 bis 2015). Die Pläne der Reederei, das Schiff aus Kostengründen unter maltesischer Flagge fahren zu lassen, wurden nach erheblichem öffentlichem Druck jedoch wieder zurückgezogen. Bekannt wurde die "MS Deutschland" als "Traumschiff" in der gleichnamigen ZDF-Fernsehserie. Seit 2015 dient die "Amadea" von Phoenix Reisen als Traumschiff. Bislang wurden insgesamt fünf Kreuzfahrtschiffe als Kulisse und Drehort für die Serie genutzt: Die "Vistafjord" der Norwegian American Cruises (1981-1982), die "Astor" (1983-1984) der Hamburger Reederei HADAG Seetouristik und Fährdienst, sowie die "Berlin" (1986-1999) und die "MS Deutschland" (1999-2014). |

Flughafen Frankfurt - das internationale Drehkreuz für den Flugverkehr

Der Verkehrsflughafen Frankfurt am Main ist der mit Abstand größte deutsche Flughafen und zugleich eines der weltweit bedeutendsten Luftfahrt-Drehkreuze. So nutzten 2023 rund 59,359 Millionen Passagiere den Flughafen (430.436 Flugbewegungen). Auch bei der Luftfracht ist der Frankfurter Flughafen das wichtigste Drehkreuz in Deutschland. Mit großem Abstand folgen die Flughäfen Köln/Bonn und Leipzig/Halle. Zudem ist der Flughafen ein eigenständiger Stadtteil Frankfurts mit einer eigenen Infrastruktur.

Dazu zählen ein Krankenhaus, Gotteshäuser aller Weltreligionen, mehrere Restaurants und Hotels sowie eine vollautomatische Hochbahn. Mit etwa 70.000 Arbeitsplätzen ist der Rhein-Main-Flughafen der größte Arbeitgeber Deutschlands. Seinen Ursprung hat er im 1912 eröffneten "Luftschiffhafen am Rebstock". Betreibergesellschaft des Flughafens ist die im Jahre 1947 gegründete Fraport AG. Sie beschäftigt derzeit rund 19.211 Menschen und gehört mehrheitlich dem Land Hessen mit 31,1 Prozent sowie der Stadt Frankfurt mit 20,0 Prozent. Der Rest entfällt auf Streubesitz - darunter die Deutsche Lufthansa AG mit einem Anteil von 8,44 Prozent

Im Jahr 2023 verbuchte die Fraport AG einen Umsatz von rund vier Milliarden Euro. Mit dem eigentlichen Luftverkehrsgeschäft wirft sie hingegen kaum noch einen Gewinn ab. Die wirklichen Gewinnbringer für die Betreibergesellschaft sind die internationalen Beteiligungen und Dienstleistungen sowie die Vermietung der Park- und Einzelhandelsflächen oder die Vermarktung von Immobilien.

Zu den Hotspots des internationalen Luftfrachtverkehrs gehört auch die 1996 eröffnete Cargo-City Süd. Während Lufthansa Cargo im Norden ihr Geschäft abwickelt, sind auf der ehemaligen US-Airbase mehr 200 Speditionen, Airlines und andere Dienstleister auf einer Fläche von 98 Hektar angesiedelt. Einige Firmen haben per Erbrecht ihre Gebäude auf dem Flughafengelände errichtet und zahlen Pacht für ihre Grundstücke an die Fraport. Derzeit arbeiten rund 10.000 Menschen in den Frachtbereichen des Frankfurter Flughafens.

Mit dem Fernbahnhof wurde 1999 der größte Flughafenbahnhof Deutschlands eröffnet. Er wird täglich von mehr als 23.000 Reisenden genutzt; zudem halten hier täglich 210 Fernzüge, davon 185 ICEs. Neben dem Bahnhof Limburg Süd ist er außerdem der einzige reine Fernbahnhof der Deutschen Bahn AG. Seit 2002 ist er auch Teil der Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main. Er ergänzt den heutigen Regionalbahnhof, welcher bereits am 14. März 1972 als nach zweiter Flughafenbahnhof nach Berlin-Schönefeld eröffnet wurde. Zwischen 1982 und 1993 wurde der Bahnhof zudem vom Lufthansa-Airport-Express angefahren - er diente vor allem als Ersatz für Kurzstreckenflüge auf den Verbindungen von Düsseldorf und Stuttgart zum Flughafen.

Neben dem Frankfurter Flughafen diente der Flughafen Frankfurt-Hahn als weiteres Luftfahrtkreuz, um diesen dauerhaft zu entlasten. Die französische Besatzungsmacht baute ihn nach 1951 zunächst als Militärflugplatz im Hunsrück aus. Nach 1993 wird der Flughafen im Rahmen der Konversion als ziviler Flughafen genutzt. Mittlerweile ist er der fünftgrößte Frachtflughafen Deutschlands. Im Passagierverkehr wird er von Billig-Airlines genutzt. Für die irische Fluggesellschaft Rynair war der Flughafen Frankfurt-Hahn sogar das wichtigste europäische Drehkreuz nach London-Standsted. Die Betreibergesellschaft des regionalen Flughafens ist die TRIWO Hahn Airport GmbH.

In Frankfurt am Main hat neben Condor auch die Lufthansa ihre Heimatbasis. Die größte deutsche Airline wurde 1926 gegründet und zählt heute zu den größten Fluggesellschaften der Welt. Mit 261 Maschinen fliegt sie derzeit 320 nationale und internationale Ziele an. Sie ist Initiatorin und Gründungsmitglied der Star Alliance - mit derzeit 26 Fluggesellschaften, 4.657 Maschinen und 641,10 Millionen Passagieren die größte Luftfahrtallianz der Welt. Zu den zahlreichen Tochtergesellschaften und Subunternehmen gehören unter anderem die Swiss - die Nachfolgegesellschaft der Swissair - und die Austrian Airlines. Seit 1993 betreibt die Lufthansa das Vielfliegerprogramm Miles & More.

Zu den Tochtergesellschaften der Lufthansa gehört auch die Lufthansa CityLine. Sie führt in deren Auftrag unter dem Namen Lufthansa Regional die innerdeutschen und europäischen Ziele durch. Die größte deutsche Frachtfluggesellschaft ist die Lufthansa-Tochter Lufthansa Cargo mit einem Streckennetz von etwa 300 Zielen auf fünf Kontinenten. Sie beschäftigt derzeit rund 4.568 Mitarbeiter und leistet einen großen Teil ihres Frachtgeschäfts über den Rhein-Main-Flughafen ab.

- Website des Flughafens Frankfurt

- Wikipedia über die Flughäfen in Deutschland

- Größte Flughäfen in Europa und der Welt

Nationales Wahrzeichen: Das Brandenburger Tor in Berlin

Das Brandenburger Tor in der Bundeshauptstadt Berlin zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen Deutschlands. Zudem ist es eines der wichtigsten nationalen Symbolen des Landes. Das Tor wurde zwischen 1788 und 1791 auf Anweisung von König Friedrich Wilhelm II. (1786-1797) vom Architekten Carl Gotthard Langhans (1732-1808) erbaut. Mit ihm sind viele Ereignisse in Geschichte der Stadt Berlin sowie in der deutschen und europäischen Geschichte verbunden. So tobten hier die Kämpfe der Märzrevolution 1848. Außerdem nutzten die Nationalsozialisten das Tor zur Inszenierung ihrer Fackelaufmärsche. Während der Teilung Berlins zwischen 1961 und 1989 stand das Tor isoliert auf der Ost-Seite der Stadt. Damit wurde das Brandenburger Tor zu einem Symbol des Kalten Krieges sowie nach 1990 für die Wiedervereinigung.

Mythos Adlon: Berlin erste Adresse für Politik und Prominenz

Das Hotel Adlon gehört heute zu den bekanntesten und luxuriösesten Hotels in Deutschland. Den Grundstein für das Traditionshaus legte der Hotelier Lorenz Adlon bereits im Oktober 1907. Bereits in seinen frühen Jahren wurde es zum Anlaufpunkt für Familien des Hochadels sowie ranghohe Politiker und Industrielle. Monarchen wie Kaiser Wilhelm II. (1888-1918), der Zar von Russland gehörten ebenso zu den Gästen wie der Erfinder Henry Ford (1863-1947), der US-amerikanische Unternehmer John D. Rockefeller (1839-1937) oder der frühere deutsche Außenminister Gustav Stresemann (1878-1929).

Während der "Goldenen Zwanziger" war das Hotel Adlon der Anlaufpunkt für zahlreiche internationale Gäste. Nach der "Machtergreifung" durch die Nationalsozialisten nahm der Höhenflug der Nobelherberge ein vorläufiges Ende. In der Nacht vom 2. auf den 3. Mai 1945 brannte das Hotel aus bislang ungeklärten Gründen nahezu völlig aus. Erst am 23. August 1997 wurde es in seiner heutigen Form wiedereröffnet und gehört nun zur Hotelkette Kempinski.

Das geteilte Berlin

Der Westteil Groß-Berlins wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst von den drei westlichen Besatzungsmächten Großbritannien, Frankreich und USA verwaltet. Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes 1949 und der Verfassung von Berlin 1950 erhielt West-Berlin des Status eines Bundeslandes. Das Viermächteabkommen für Berlin von 1971 stellte jedoch fest, dass es kein "kontitutiver" Bestandteil der Bundesrepublik war. Während der Teilung war der Westteil Berlins eines der "Auswanderungsziele" für die westdeutsche Jugend sowie ein beliebtes Ziel der Wehrdienstflüchtlinge. Das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Stadt konzentrierte sich um den Kurfürstendamm.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bildete der Ostteil Groß-Berlins den sowjetischen Sektor. Er war zunächst Verwaltungszentrum der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ). 1949 wurde Ost-Berlin faktisch zur Hauptstadt der DDR. Völkerrechtlich blieb es jedoch Teil der Viersektorenstadt und damit unter alliierter Verwaltung. Nach dem Viermächteabkommen für Berlin wurde der Ostteil Berlins - abgesehen von einigen alliierten Vorbehaltsrechten - de facto in die DDR integriert. Das Zentrum des Berliner Ostteils bildete der Alexanderplatz mit dem Fernsehturm als markantes Wahrzeichen. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wurde Ost-Berlin ein Teil des Bundeslandes Berlin.

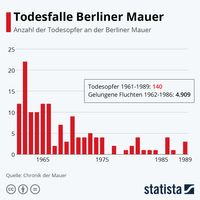

Symbol der deutschen Teilung - die Berliner Mauer

Mehr als 28 Jahre lang war die Berliner Mauer das Symbol für die Teilung Deutschlands während des Kalten Krieges. Sie grenzte die Westsektoren Berlins vom Ostteil der Stadt sowie von der DDR ab. Die Mauer umfasste 155 Kilometer und war vier Meter hoch - allein 43 Kilometer davon trennte die beiden Teile Berlins. Die innerdeutsche Grenze selbst war rund 1.400 Kilometer lang. Die Mauer unterbrach zwölf S-Bahn- und U-Bahnlinien sowie 193 Straßen. Entlang des Grenzwalls gab es insgesamt acht Grenzübergänge zwischen West- und Ost-Berlin sowie sechs weitere zwischen der DDR und West-Berlin.

"Berlin wird leben und die Mauer wird fallen."

Einer der wohl bekanntesten Grenzübergange war der Checkpoint Charlie zwischen dem Ost-Berliner Bezirk Mitte und dem West-Berliner Bezirk Kreuzberg. Von 302 Beobachtungstürmen aus kontrollierten 11.500 Soldaten der DDR-Grenztruppen die Grenzbefestigungen vor sogenannter "Republikflucht". Insgesamt 127 Kilometer Signalzäune und 105 Kilometer Gräben sollten einen Durchbruch mit Autos verhindern. Zudem gehörten 259 Laufanlagen für Wachhunde zur Grenzbefestigung.

Erbaut wurde die Mauer am 13. August 1961 unter dem Deckname "Rose". Deklariert wurde das Bauwerk jedoch als "antifaschistischer Schutzwall", mit dem Ziel, die Menschen an der Flucht aus der DDR hindern. Dennoch versuchten in den folgenden Jahren mehr als 100.000 Menschen über die innerdeutsche Grenze in den Westen zu fliehen. Dabei kamen über 600 von ihnen ums Leben - allein an der Berliner Mauer starben mindestens 136 Menschen. Andere Forschungen gehen sogar von bis zu 245 Toten aus. Während sich die Westmächte mit Protesten zurückhielten, fühlte sich die DDR-Führung hingegen als Sieger. Erst am 9. November 1989 fiel die Mauer mit der Öffnung der innerdeutschen Grenze durch die DDR.

Quelle: Statista

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands am 3. Oktober 1990 wurden die tödlichen Schüsse infolge des "Schießbefehls" an der Mauer in den Mauerschützen-Prozessen juristisch aufgearbeitet. Seit 1998 erinnert die nationale Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße den Todesopfer an der Berliner Mauer. Sie umfasst neben einem Dokumentationszentrum auch die Kapelle der Versöhnung sowie ein 60 Meter langes Teilstück der früheren Grenzanlagen.

Heute sind in der Hauptstadt nur noch einige Überreste der einstigen Grenzbefestigung zu sehen: Neben der Gedenkstätte in der Bernauer Straße ist die East Side Gallery heute das wohl bekannteste Mauerstück. Mit 1,3 Kilometern ist sie das längste noch erhaltene Mauerstück. Im Frühjahr 1990 bemalten 118 Künstler aus 21 Ländern mit riesigen Wandbildern - was sie zur längsten dauerhaften Open-Air-Galerie der Welt machten.

Feuersturm in Dresden

Im Laufe des Zweiten Weltkrieges (1939-1945) wurden die deutschen Großstädte zunehmend as Ziel alliierter Luftangriffe. Vor allem mit der Ernennung von Arthur Harris (1892-1984) zum Oberbefehlshaber des RAF Bomber Command nahmen die Flächenangriffe auf die deutschen Städte zu. Dessen Kriegsziel: Deutschland allein durch großflächige Bombardements zur Kapitulation zu zwingen.

Erstmals angewandt wurde seine Taktik des "Feuersturms" am 29. März 1942 durch die Luftangriffe auf Lübeck. In den folgenden Kriegsjahren wurden unter Harris' Führung weitere zahlreiche deutsche Städte durch die Angriffe der britischen Luftwaffe zerstört - so etwa bei der Operation Gomorrha gegen Hamburg, bei der im Juli 1943 schätzungsweise etwa 34.000 Menschen ums Leben gekommen waren.

In der öffentlichen Wahrnehmung nimmt der Luftangriff auf Dresden im Februar 1945 ein. Die vier Angriffswellen der Royal Air Force (RAF) und United States Army Air Forces (USAAF) forderten zwischen 22.700 und 25.000 Todesopfer. Zudem wurden große Teile der Innenstadt und der industriellen und militärischen Infrastruktur von Dresden zerstört.

Dabei wurde die Dresdner Frauenkirche zum eigentlichen Symbol für die Verwüstungen. So wurde das Gebäude durch die Hitze so geschwächt, dass sie am Vormittag des 15. Februar 1945 ausgebrannt in sich zusammenbrach. In der DDR blieb die Ruine der Kirche erhalten und wurde somit ein Mahnmal gegen Krieg und Zerstörung. Erst nach der friedlichen Revolution in der DDR begannen Anfang 1993 die Enttrümmerung und ab 1994 der Wiederaufbau des Kirchbaus. Am 30. Oktober 2005 wurde der Neubau Frauenkirche mit einem Weihegottesdienst und einem Festakt wieder eingeweiht. Aus dem Mahnmal gegen Krieg und Gewalt wurde nun ein Symbol der Versöhnung.

Quelle: Terra X History auf Youtube

Die Angriffe vom Februar 1945 verstärkten die Kritik an der Luftkriegsführung der Westalliierten. Historiker diskutieren bis heute, ob diese Flächenbombardements als militärisch notwendig und zweckmäßig waren oder als Kriegsverbrechen zu werten seien. Zudem wird das jährliche friedliche Gedenken an den 13. Februar 1945 in Dresden wird seit Ende der 1990er Jahre regelmäßig von Rechtsextremisten für geschichtsrevisionistische Zwecke benutzt - auch wenn die angeblich sechsstelligen Opferzahlen der NS-Propaganda heute durch entsprechende historische Untersuchungen widerlegt wurden.

Besonders verheerend war zudem der Luftangriff auf Würzburg am 16. März 1945, bei dem etwa 90 Prozent der Altstadt zerstört wurde. Etwa 4.000 bis 5.000 Menschen sollen dabei den Bomben zum Opfer gefallen sein. Zwei Wochen später wurde die fränkische Großstadt nach der Schlacht um Würzburg durch US-Bodentruppen eingenommen wurde.

Weitere schwere Luftangriffe erfolgten bis zum Kriegsende 1945 neben dem Ruhrgebiet auch auf die Städte Kassel, Leipzig, Frankfurt am Main, Darmstadt, Braunschweig, Nürnberg, Magdeburg, Pforzheim, Mainz, Hanau, Hildesheim und Nordhausen.

Von Dachau bis Auschwitz: Die Konzentrationslager der Nationalsozialisten

Das ehemalige KZ Dachau liegt etwa 20 Kilometer nordwestlich von München. Es war das erste große und dauerhaft angelegte Konzentrationslager während der NS-Diktatur. Bereits wenige Wochen nach der "Machtergreifung" Adolf Hitlers wurde das KZ am 22. März 1933 errichtet. Die ersten Gefangenen waren politische Gegner des NS-Regimes - später folgten Kriminelle, engagierte Christen, Sinti und Roma, Homosexuelle sowie vor allem Juden. Zwischen 1933 und 1945 waren im Dachauer KZ sowie seinen 140 Außenstellen mehr als 200.000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert.

Als das Lager am 29. April 1945 von US-Truppen befreit wurde, waren noch mehr als 30.000 Häftlinge aus 31 Nationen in den Baracken eingepfercht. Nach der Befreiung inhaftierten die Alliierten bis 1948 im Internierungslager Dachau ehemalige Angehörige der SS und der Waffen-SS sowie frühere Funktionäre der NSDAP. Heute befindet sich auf dem Gelände die KZ-Gedenkstätte Dachau.

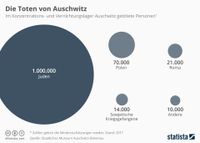

Quelle: Statista

Das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau wurde 1941 im deutsch besetzten Polen errichtet und war das größte Vernichtungslager während der NS-Diktatur. Bis Anfang 1945 wurden über 1,1 Millionen Menschen im räumlich größten KZ des "Dritten Reichs". Die meisten Opfer waren Juden aus den besetzten Gebieten Europas. Zudem wurden rund 70.000 Polen, 21.000 Sinti und Roma sowie 15.000 sowjetische Kriegsgefangene und Menschen aus zahlreichen anderen Nationen ermordet oder starben an Hunger und Folter. Die Rote Armee befreite am 27. Januar 1945 rund 7.000 überlebende Gefangene.

Quelle: Statista

In der Nachkriegszeit wurde Auschwitz-Birkenau zum Symbol für den Holocaust. Heute ist das KZ-Gelände ein Teil des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau. Seit 2007 gehört es zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im Jahr 2005 erklärten die Vereinten Nationen zudem den 27. Januar zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.

Rund 80 Jahre später (Stand: August 2023) gibt es noch etwa 245.000 Überlebende des Holocaust. Die meisten von ihnen wurden zwischen 1933 und 1942 geboren und waren somit zum Zeitpunkt des Endes des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 Kleinkinder, Kinder im Schulalter oder junge Erwachsene. Rund 119.300 Überlebende (48,8 Prozent) leben heute in Israel. In Deutschland leben heute noch etwa 14.200 Holocaust-Überlebende (5,8 Prozent).

Quelle: Statista

Yad Vashem ("Denkmal und Name") in Jerusalem ist mittlerweile die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Sie wurde 1953 auf Beschluss des israelischen Parlaments gegründet. Die Namen von 4,2 Millionen der sechs Millionen ermordeten Juden sind dort dokumentiert.

Besonders eindrucksvoll ist die "Halle der Erinnerung" mit der Gedenkflamme für die Opfer. In den Boden des abgedunkelten Raums sind die Namen der Nazi-Vernichtungslager in ganz Europa eingelassen. Auf bis zu sieben Meter hohen Felsen finden sich im "Tal der Gemeinden" die Namen von rund 5.100 jüdischen Gemeinden, von denen der Großteil von den Nazis ausgelöscht wurde.

In Yad Vashem wird auch an 1,5 Millionen jüdische Kinder erinnert, die während der Nazi-Herrschaft ermordet wurden. In einem unterirdischen Raum wird in der Dunkelheit das Licht von Kerzen reflektiert. Per Tonband werden ohne Unterbrechung die Namen der ermordeten Kinder, deren Alter sowie ihre Herkunftsländer verlesen. Als "Gerechte unter den Völkern" werden in Yad Vashem auch Menschen gewürdigt, die Juden während des Holocausts gerettet haben - und dies oftmals unter Gefährdung ihres eigenen Lebens.

Hintergrundinformation: Der Holocaust-Gedenktag Am Holocaust-Gedenktag wird weltweit der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Am 27. Februar 1945 wurde Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau von der sowjetischen Armee befreit. Auschwitz steht heute symbolhaft für die Millionen Menschen, die vom Nazi-Regime verfolgt und ermordet wurden. Mit Lesungen, Konzerten, Theateraufführungen oder Gedenkmärschen soll die Erinnerung an den nationalsozialistischen Terror wachgehalten werden. In Deutschland hatte Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar als nationalen Gedenktag festgelegt. Die Generalversammlung der UNO erklärte den Tag im Jahr 2005 zum "Internationalen Holocaustgedenktag". |

In Deutschland scheint die Erinnerungskultur an den Holocaust jedoch oftmals noch lückenhaft zu sein. Laut einer Jugendstudie des Multidimensionalen Erinnerungsmonitor des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung Bielefeld (IKG) schätzen 16- bis 25-Jährige ihre persönliche Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus als intensiver ein als Befragte aus der Gesamtbevölkerung. Eine KZ-Gedenkstätte hat allerdings mehr als ein Viertel der Befragten aus dieser Altersgruppe noch nie besucht.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ist rund 74,8 Prozent der Befragten bekannt. Dahinter folgen mit deutlichem Abstand das KZ Dachau mit rund 34,3 Prozent, Buchenwald mit 27 Prozent und Bergen-Belsen mit etwa 11,5 Prozent. Andere Konzentrationslager scheinen für die meisten jedoch eher unbekannt zu sein.

Quelle: Statista

Kurzinformation: Das Warschauer Ghetto Das Warschauer Ghetto war das größte der Ghettos im besetzten Polen, mit zeitweise bis zu 450.000 Menschen, die auf einer Fläche von etwa drei Quadratkilometern leben mussten. Ausgerechnet am höchsten jüdischen Feiertag, dem Versöhnungsfest Jom Kippur, wurden die Warschauer Juden von der deutschen Besatzung am 12. Oktober 1940 über die Einrichtung eines Ghettos informiert. In dem von einer Mauer umgebenen und seit Mitte November 1940 vom Rest Warschaus abgeriegelten Ghetto musste etwa ein Drittel der Warschauer Bevölkerung auf nicht einmal drei Prozent des Stadtgebiets leben. Hunger, Enge, unzureichende sanitäre Bedingungen brachten der Mehrheit der Ghettobevölkerung unerträgliche Lebensbedingungen. Nach Schätzungen starben 100 000 Menschen an den Folgen des Hungers. Im Juli 1942 begannen die Massendeportationen aus dem Ghetto - angeblich zum Arbeitseinsatz, tatsächlich aber in das Vernichtungslager Treblinka. Als im Frühjahr 1943 eine neue Deportationswelle drohte, formierte sich der Widerstand. Zu diesem Zeitpunkt lebten noch etwa 70.000 Menschen im Ghetto. Es war 1943 der Ort der größten jüdischen Widerstandsaktion gegen den Völkermord: Der Aufstand im Warschauer Ghetto begann am 19. April 1943 und dauerte mehrere Wochen an. Er endete am 16. Mai 1943 mit der Niederschlagung des Aufstandes. |

Kurzinformation: Das Simon-Wiesenthal-Zentrum Das Simon-Wiesenthal-Zentrum kämpft weltweit gegen Rassismus, Antisemitismus, Terrorismus und Völkermord und setzt sich für die Förderung von Toleranz ein. Bekannt wurde es mit der weltweiten Suche nach untergetauchten Nazi-Verbrechern und Kollaborateuren. Die Menschenrechtsorganisation wurde 1977 in Los Angeles von Rabbi Marvin Hier gegründet. Das Zentrum ist nach dem österreichischen Juden Simon Wiesenthal (1908-2005) benannt. In der NS-Zeit verlor Wiesenthal durch den Holocaust Dutzende Angehörige und forschte nach dem Zweiten Weltkrieg weltweit nach Nazi-Tätern. |

Kurzinformation: Die Euthanasie im Nationalsozialismus Die "Aktion T4" bezeichnet die Euthanasieprogramme der Nationalsozialisten: hinter diesen verbarg sich der organisierte Massenmord an seelisch leidenden, körperlich oder geistig behinderten Menschen sowie chronisch Kranken. Nach offiziellen Statistiken starben in der ersten Phase zwischen 1939 und 1941 mindestens 70.000 Menschen. Nach zunehmendem Widerstand aus der Bevölkerung und den Kirchen sowie Protesten der Weltöffentlichkeit wurde die Aktion zwar gestoppt. Doch gingen die Morde in den Gaskammern Osteuropas oder bei der sogenannten wilden Euthanasie in den Pflegeheimen weiter. Dort experimentierten Mediziner mit Medikamenten oder Elektroschocks. Bis 1945 fielen nach Expertenschätzungen zwischen 120.000 und 250.000 Menschen den Euthanasieprogrammen zum Opfer. Zahlreiche Euthanasie-Ärzte tauchten unter, manche nahmen sich auch das Leben. In den Euthanasie-Prozessen mussten sich letztlich 61 Verantwortliche juristisch verantworten. |

Kurzinformation: Das Attentat vom 20. Juli 1944 Der 20. Juli 1944 gilt als Symbol des militärischen Widerstandes gegen Nationalsozialismus. An diesem Tag versuchte Claus Schenk Graf von Stauffenberg im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" mit der Ermordung Adolf Hitlers einen Machtwechsel in Deutschland einzuleiten. Allerdings scheiterte der Plan - auch "Operation Walküre" genannt - Stauffenberg und rund 200 Mitverschwörer fielen der NS-Justiz zum Opfer. Heute würdigen die Bundesregierung und die Bundeswehr die Widerständler mit einer Feierstunde - seit 1999 auch mit einem Gelöbnis. Insgesamt sind mindestens 39 Attentate auf Hitler belegt. Als Zentrum des Umsturzversuches gilt der Bendlerblock im Berliner Ortsteil Tiergarten. Benannt nach dem Kommunalpolitiker Johann Christoph Bendler (1789-1873) wurde er zunächst zwischen 1911 und 1914 als Reichsmarineamt genutzt. Während der Weimarer Republik war hier das Reichswehrministerium angesiedelt. Nach 1935 war er Sitz des Allgemeinen Heeresamtes der NS-Wehrmacht. Seit 1993 ist der Bendlerblock der zweite Dienstsitz des Bundesverteidigungsministeriums; zudem erinnert seit 1953 die Gedenkstätte Deutscher Widerstand an die Widerstandskämpfer des 20. Juli. |

Anne Frank und ihr Tagebuch

Das Tagebuch der Anne Frank gehört zu den eindringlichsten Dokumenten jüdischer Schicksale im "Dritten Reich". Darin schildert die Tochter eines jüdischen Bankiers das Leben, die Ängste und Hoffnungen in einem Hinterhaus in Amsterdam, wo sich ihre Familie und einige Freunde von 1942 bis 1944 vor dem Terror der Nationalsozialisten versteckten. Heute gehört das Tagebuch in Form von Briefen an Annes fiktive Freundin Kitty zu den bekanntesten und weltweit am meisten gelesenen Bücher. Zudem wurde es in Sprachen verlegt, verfilmt und für die Bühne aufbereitet. Seit 2009 gehört das Tagebuch zum Weltdokumentenerbe der UNESCO.

Anne Frank wurde am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. 1933 emigrierte ihre Familie in die Niederlande. 1942 musste sie wie tausende andere jüdische Menschen untertauchen, um der Deportation in die Konzentrationslager zu entgehen. Im August 1944 flog das Versteck der Familie Frank in einem Hinterhaus in der Amsterdamer Prinsengracht durch Verrat auf. Das Mädchen wurde zunächst ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, dann in das LagerBergen-Belsen deportiert. Dort starb sie schließlich im Frühjahr 1945 an Typhus. Ihr Vater Otto Heinrich Frank überlebte den Holocaust und veröffentlichte 1947 das Tagebuch seiner Tochter.

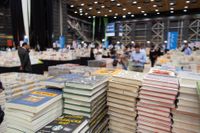

Die Buchmessen in Deutschland

Die Wurzeln der Frankfurter Buchmesse reichen bis ins Jahr 1485 zurück - sie trug dazu bei, dass Frankfurt schon bald den Ruf eines Zentrums des deutschen und europäischen Buchdrucks inne hatte. Heute gilt die größte deutsche Buchmesse gleichzeitig als größte Medien- und Buchmesse der Welt. Die Wurzeln der Frankfurter Buchmesse reichen bis ins Jahr 1485 zurück - sie trug dazu bei, dass Frankfurt schon bald den Ruf eines Zentrums des deutschen sowie des europäischen Buchdrucks inne hatte. Heute gilt die größte deutsche Buchmesse gleichzeitig als größte Medien- und Buchmesse der Welt. 2023 verzeichnete sie etwa 103.000 Fachbesucher aus 130 Ländern und rund 110.000 Leser. Zudem waren mehr als 4.000 Ausstellende aus 95 Ländern auf der Messe 2023 präsent.

Die Buchmesse dient außerdem als Fachmesse vor allem Verlegern, Agenten, Buchhändlern, Bibliothekaren, Wissenschaftlern, und anderen Anbietern als Plattform, um ihr Angebot vorzustellen und Geschäfte abzuschließen. Seit 1988 hat die Messe ein Gastland oder eine Gastregion, die einen thematischen Schwerpunkt bilden und ein besonderes Rahmenprogramm veranstalten. Für 2024 ist Italien mit seiner Literatur als Ehrengast vorgesehen.

Im Rahmen der Buchmesse werden seit 1950 der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und seit 1956 der Deutsche Jugendliteraturpreis verliehen. Der Friedenspreis gehört zu den bedeutendsten Auszeichnungen des Landes. Mit ihm wird eine Persönlichkeit aus dem In- oder Ausland geehrt, die auf dem Gebiet der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat. Verliehen wird der mit 25.000 Euro dotierte Preis vom Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Überreicht wird er am Ende der Buchmesse in der Frankfurter Paulskirche. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Albert Schweitzer, Carl-Friedrich von Weizäcker, Hermann Hesse, Max Frisch, Astrid Lindgren, Yehudi Menuhin, Václav Havel oder Jürgen Habermas.

Seit 2005 wird zu Beginn der Buchmesse zudem der Deutsche Buchpreis (dpb) vergeben, der ebenfalls vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen wird. Mit ihm soll der "beste Roman in deutscher Sprache" gekürt werden. Die Titel dürfen von Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht werden. Eine siebenköpfige Jury, deren Besetzung jährlich wechselt, wählt zunächst 20 Titel für eine Longlist aus - später wird die Auswahl auf eine Shortlist verkürzt. Der Sieger wird traditionell am Vorabend der Buchmesse bekannt gegeben. Der Hauptpreis ist mit 25.000 Euro dotiert, die Finalisten erhalten jeweils 2.500 Euro. Der Buchpreis hat zudem eine hohe Publikumsresonanz - so schaffen es die Sieger in der Regel in die Bestsellerlisten.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vergibt zudem den Jugendliteraturpreis für herausragende, anspruchsvolle Werke der internationalen Kinder- und Jugendliteratur verliehen. Er wird in den Kategorien Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbuch vergeben und jeweils mit 8.000 Euro dotiert. Hinzu kommt ein mit 10.000 Euro dotierter Sonderpreis.

Kurzinformation: Zahl der Büchereien in Deutschland geht zurück Die Zahl der öffentlichen Büchereien ist in Deutschland weiterhin rückläufig. Allein im Jahr 2022 gab es bundesweit noch rund 8.142 Büchereien. Zum Vergleich: Im Jahr 2010 waren es noch 9.898 - dies entspricht einem Rückgang etwa 18 Prozent. Nach Angaben der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) stehen die meisten öffentlichen Bibliotheken derzeit in Bayern (1.808), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (1.566) und Baden-Württemberg (1.175). Damit befindet sich rund ein Drittel der Büchersammlungen im Süden Deutschlands. Die geringste Anzahl öffentlicher Büchereien weisen die Stadtstaaten Bremen (13), Hamburg (37) und Berlin (74) vor. Auf die Einwohnerzahl gerechnet steht jedoch Rheinland-Pfalz an der Spitze der Bundesländer: Hier stehen es etwa 14,1 Bibliotheken je 100.000 Einwohner zur Verfügung. Bayern liegt knapp dahinter mit etwa 13,7 Büchereien. Der bundesweite Durchschnitt liegt bei 9,8 öffentlichen Bibliotheken. |

Quelle: Statista |

Die Leipziger Buchmesse blickt mittlerweile auf eine lange Tradition zurück. Ihre Geschichte reicht bereits bis ins 17. Jahrhundert zurück und war zeitweise der größte Branchentreff im deutschsprachigen Raum. Heute gilt die zweitgrößte Buchmesse Deutschlands im Frühjahr mit der Präsentation der Neuerscheinungen als wichtiger Impulsgeber für den Büchermarkt. Sie ist zudem in erster Linie auch eine Publikumsmesse, bei der "die Begegnung zwischen Autor und Besucher in den Vordergrund" gestellt wird. Die Atmosphäre gilt daher als familiär und entspannt. Allein 2024 besuchten rund 283.000 Besucher die Stände der insgesamt 2.045 Aussteller. Für 2025 ist Norwegen mit seiner Literatur als Gastland vorgesehen.

In die Buchmesse mit eingebunden ist seit 1991 auch das größte europäische Lesefestival "Leipzig liest" - mit etwa 2.600 Veranstaltungen an über 350 Orten gilt es als größtes Festival seiner Art in Europa. Zudem wird seit 2005 auch der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. Dieser Preis soll allerdings nicht bereits erfolgreiche Bücher ehren, sondern vielmehr Neuerscheinungen in den Vordergrund stellen.

Verliehen wird der Preis am ersten Messetag mit Unterstützung der Stadt Leipzig sowie des Freistaates Sachsen und in Zusammenarbeit mit dem Literarischen Colloquium Berlin. Der Jury gehören sieben Literaturkritiker und -fachleute an. Zudem ist der Preis mit 60.000 Euro dotiert.

- Website der Frankfurter Buchmesse

- HR über die Frankfurter Buchmesse

- Website der Leipziger Buchmesse

- MDR über die Leipziger Buchmesse

Die Bundesgartenschau (BUGA) und die Landesgartenschauen (LGS)

Die Bundesgartenschau (BUGA) wird seit 1951 alle zwei Jahren in Deutschland veranstaltet. Im Rhythmus von jeweils zehn Jahren wird die BUGA durch eine Internationale Gartenschau (IGS) ersetzt. Nach Angaben der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH (DBG) in Bonn verzeichneten die Blumenfeste mehr als 140 Millionen Besucher. Zudem ist die Vorbereitung im Laufe der Jahre immer stärker zur Landschafts- und Stadtentwicklung genutzt worden. Wer eine BUGA ausrichten darf, wird von der DBG entschieden, wobei die öffentlichen Kassen an der Finanzierung beteiligt werden. Zudem ist die Vorbereitung der Ausstellungen immer stärker zur Landschafts- und Stadtentwicklung genutzt worden.

Die letzte Bundesgartenschau fand 2023 mit über 2,2 Millionen Besuchern in Mannheim statt. Bislang wurden die Blumenschauen in mehr als 20 Städten ausgerichtet. Hamburg und Stuttgart waren die Gastgeber für jeweils drei Gartenschauen. Bislang gab es nur in Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen und im Saarland keine Bundesgartenschauen. Die nächste BUGA sollte eigentlich 2025 in Rostock stattfinden. Allerdings entschied die Bürgerschaft der Stadt Rostock am 22. Juni 2022, die Ausstellung abzusagen. Die Begründung: Die geplanten Baumaßnahmen seien nicht rechtzeitig im geplanten Kostenrahmen umzusetzen. Es ist die erste Absage einer Bundesgartenschau der 70-jährigen Geschichte. Die nächste Ausstellung wird daher erst 2027 im Ruhrgebiet als IGS veranstaltet.

Daneben finden in den deutschen Bundesländern auch Landesgartenschauen (LAGA oder LGS) statt, die ein kleineres Pendant zur BUGA darstellen. Dabei reicht die Wurzeln der einzelnen Gartenausstellungen bereits in das 19. Jahrhundert zurück. Die ersten Ausstellungen fanden bereits 1865 in Erfurt, 1887 in Dresden oder 1927 im schlesischen Liegnitz statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1933-1945) wurde bereits 1970 in Nordrhein-Westfalen in Grefrath eine erste Landesgartenschau veranstaltet. Seit 1980 werden in Baden-Württemberg und Bayern jeweilige Landesgartenschauen organisiert. Zudem wurde im gleichen Jahr in Neu-Ulm und Ulm die bundesweit erste grenzüberschreitende LGS veranstaltet.

Kurzinformation: Die bedeutendsten Museen in Deutschland und der Welt Im Jahr 2022 gab es in Deutschland rund 7.100 Museen und 530 Ausstellungshäuser. Zu diesen Ergebnis kommt eine Analyse des Berliner Instituts für Museumsforschung. Demnach gibt es die meisten Museen in Baden-Württemberg. Damit steht das “Ländle” knapp vor Bayern. An dritter Stelle folgt Nordrhein-Westfalen. Rund 3.000 Museen befassen sich demnach mit der Regional- und Ortsgeschichte. Dahinter folgen kulturgeschichtliche Spezialmuseen sowie naturwissenschaftliche und technische Museen. Die größten Museen in Deutschland sind derzeit das Deutsche Museum in München, das Miniatur Wunderland in Hamburg, sowie in Berlin die Topographie des Terrors und die Gedenkstätte Berliner Bauer. Die größten Ausstellungshäuser in Deutschland sind der Martin-Gropius-Bau in Berlin sowie die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn.

Im internationalen Vergleich schafft es allerdings kein deutsches Museum in die Weltspitze. Dagegen ist die britische Hauptstadt London ein echter Museums-Hotspot. Dies geht aus dem Theme Index Report 2022 hervor. Allein drei der weltweit populärsten Häuser sind in der Metropole beheimatet: Dazu zählen das Natural History Museum, das British Museum und die Tate Gallery of Modern Art. Der absolute Publikumsmagnet ist jedoch der Louvre in Paris. Das Kunstmuseum lockte 2022 fast acht Millionen Besucher an. Das sind 173 Prozent mehr als im Vorjahr 2021. Im Vergleich zu 2019 ist es allerdings ein Rückgang von 19,5 Prozent. |

Quelle: Statista |

documenta

Die documenta gehört zu den weltweit bedeutendsten Kunstaustellung und ist die wichtigste Reihe für zeitgenössische Kunst. Sie findet im Abstand von fünf - ursprünglich vier - Jahren in Kassel statt und dauert 100 Tage. Das "Museum der 100 Tage" fasst nicht nur aktuelle Tendenzen der modernen Kunst zusammen - sie ist gleichzeitig auch der Ort für neue Ausstellungskonzepte.

Die Kunstausstellung wurde 1955 vom Maler und Kunstprofessor Arnold Bode begründet und war ursprünglich als Beiprogramm zur Bundesgartenschau gedacht. Während der ersten documenta wollte Bode die von den Nationalsozialisten "Entartete Kunst" zeigen. Wegen ihres großen Erfolges wurde die documenta jedoch in den folgenden Jahrzehnten regelmäßig wiederholt. Zählte die erste Ausstellung noch etwa 130.000 Zuschauer, stieg die Besucherzahl kontinuierlich auf mehr als 860.000 im Jahr 2012.

Kurzinformation: Die Klassik Stiftung Weimar Die Klassik Stiftung Weimar ist nach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die zweitgrößte Kulturstiftung Deutschlands und wurde 1886 gegründet. Heute betreut sie ein Ensemble von etwa 20 historischen Wohnhäusern, Museen, Schlössern und Parkanlagen in und rund um Weimar - darunter die Herzog-Anna-Amalia-Bibliothek und das Goethe-Schiller-Archiv. Seit 2002 gehört das Ensemble Klassisches Weimar zum UNESCO-Weltkulturerbe. Finanziert wird die Stiftung zu 50 Prozent durch den Bund, das Land Thüringen und die Stadt Weimar. |

Eurovision Song Contest (ESC)

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet seit 1956 statt und geht auf eine Idee des Schweizers Marcel Bezençon (1907-1981) zurück. Bis 2001 war er in Deutschland unter dem Namen "Grand Prix Eurovision de la Chanson" bekannt. Der europäische Gesangswettbewerb wird von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) veranstaltet.

Der EBU gehören neben den meisten europäischen Fernseh- und Radiostationen auch einige afrikanische und asiatische Sender an. Jedes teilnehmende Land ist gemäß den Regeln mit einem Lied im Wettbewerb vertreten - gemäß der Regel trägt immer der Vorjahressieger den jeweils aktuellen Contest aus. Seit 2004 gibt es zudem ein Halbfinale, um die Teilnehmerzahl von mehreren Dutzend zu reduzieren. Erfolgreichste Länder mit dem ESC-Rekord von jeweils sieben Siegen sind Irland und Schweden.

Deutschland gewann den Wettbewerb 1982 und 2010. Bislang haben 27 der 52 teilnehmenden Nationen den Wettbewerb gewonnen. Lediglich Liechtenstein und der Vatikan haben noch nie am früheren Grand Prix Eurovision de la Chanson teilgenommen. Als einziges arabisches Land nahm Marokko im Jahr 1980 teil. Es war die bislang einzige Teilnahme in der Geschichte. Erster überseeischer Teilnehmer ist Australien.

- Website des Eurovision Song Contest (ESC)

- Website des Junior Eurovision Song Contest

- Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC)

- Deutschland beim Junior Eurovision Song Contest

Glanz und Glamour auf der Berlinale

Die Internationalen Filmfestspiele Berlin - kurz Berlinale - gehören mit den Festivals in Cannes und Venedig zu den bedeutendsten der Welt. Das Festival wurde erstmals im Jahre 1971 mit US-amerikanischer Unterstützung im Berliner Titania-Palast veranstaltet. Mit dem Festival wollten die drei West-Alliierten die einstige Bedeutung Berlins als Filmstadt wiederbeleben. Zu den Gästen der ersten Jahre gehörten bekannte Schauspieler wie Sophia Loren, Gary Cooper, Jean-Paul Bemondo, Cary Grant, Rita Hayworth oder Errol Flynn.