Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges stand die deutsche Außenpolitik vor allem im Zeichen der eingeschränkten Souveränität und Eigenstaatlichkeit. So lehnte sich die Bundesrepublik in den 1950er- und 1960er-Jahren an den alliierten Westmächten an.

Die wesentlichen außenpolitische Meilensteine waren der Beitritt zur EGKS 1951 sowie zum Nordatlantikpakt (NATO) im Jahr 1955. Am 25. März 1957 unterzeichnete die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam mit Frankreich, Italien und den Benelux-Staaten die Römischen Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), aus der die Europäische Union (EU) hervorgehen sollte (Westintegration).

Ein weiterer Meilenstein waren außerdem die deutsch-französischen Aussöhnung sowie die Unterzeichnung des Élysée-Vertrages am 22. Januar 1963. Die Aufnahme von diplomatischen Beziehungen mit den Ostblockstaaten wurde indes durch das Dogma der Hallstein-Doktrin versperrt. Lediglich mit der Sowjetunion nahm die Bundesrepublik im September 1955 offizielle Beziehungen auf.

Erst mit der sozialliberalen Koalition unter Bundeskanzler Willy Brandt (1969-1974) kam es zu einem Ausgleich mit Polen, der Tschechoslowakei und anderen osteuropäischen Staaten. Durch die Ostverträge mit der UdSSR (12. August 1970) und Polen (7. Dezember 1970) wurden wichtige Abkommen zum Verhältnis mit den östlichen Nachbarländern geschlossen (Neue Ostpolitik).

Zudem wurden die bilateralen Beziehungen zur Deutschen Demokratischen Republik (DDR) auf eine neue Grundlage zu stellen. So wurde am 3. September 1971 das Vier-Mächte-Abkommen über Deutschland und Berlin geschlossen, welches den Status Berlins klären sollte. Außerdem wurde am 21. Dezember 1972 der Grundlagenvertrag unterzeichnet, in dem die DDR den Transitverkehr für für West-Berlin garantierte.

Zudem sollte der Grundlagenvertrag auch die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten auf eine neue rechtliche Basis stellen. Gemäß Artikel 4 wurde festgelegt, "dass keiner der beiden Staaten den anderen international vertreten oder in seinem Namen handeln kann." Daher haben sich die Bundesrepublik Deutschland und die DDR nicht als selbständige Staaten im völkerrechtlichen Sinne anerkannt.

Zudem war die Außenpolitik der DDR von ihrer engen politischen und wirtschaftlichen Anlehnung an den Ostblock geprägt. Wichtigster außenpolitischer Partner war die UdSSR, die als Schutzmacht und wichtigster Handels- und Wirtschaftspartner fungierte, weshalb die DDR auch als Satellitenstaat bezeichnet wurde. Über den Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe und den Warschauer Pakt blieb der ostdeutsche Staat eng an die anderen realsozialistischen Staaten angebunden. Am 18. September 1973 trat die DDR gemeinsam mit der Bundesrepublik als 133. und 134. Mitgliedstaat den Vereinten Nationen bei. Seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 ist das vereinte Deutschland in der UNO vertreten.

- Auswärtiger Dienst in der Bundesrepublik Deutschland

- Botschafter der Bundesrepublik und der DDR (1949-1990)

- Diplomatische Vertretungen in Deutschland

- Völkerrechtliche Verträge und Abkommen

- Afrikapolitik der Bundesrepublik Deutschland

- Ostpolitik der Bundesrepublik (bis 1990)

Die Beziehungen zwischen Deutschland und China

Die bilateralen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und China reichen bereits bis ins 19. Jahrhundert zurück. Mit der schnellen Industrialisierung Deutschlands in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahmen auch die deutschen Handelsinteressen in China zu. Bereits 1890 wurde die Deutsch-Asiatische Bank mit dem Zweck gegründet, die deutsche Investitionen in China zu finanzieren.

Unter Kaiser Wilhelm II. (1888-1918) nahm die deutsche Außenpolitik gegenüber China jedoch eine aggressivere Richtung ein. So beteiligten sich deutsche Truppen an der Niederschlagung des Boxeraufstandes 1900 teil. Dabei wurde der deutsche Monarch vor allem für seine Hunnenrede am 27. April 1900 berüchtigt.

"Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe geschlagen! Pardon wird nicht gegeben! Gefangene werden nicht gemacht! Wer euch in die Hände fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!"

Kaiser Wilhelm II. (1888-1918) in seiner Hunnenrede am 27. Juli 1900 in Bremerhaven

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam es zunächst aus ideologischen Gründen zu einer Annäherung zwischen der neu gegründeten DDR und der Volksrepublik. Bereits im Oktober 1949 nahmen die beiden "Bruderstaaten" diplomatische Beziehungen auf. Die Bundesrepublik unterhielt zunächst keine bilateralen Beziehungen zu China und Taiwan. Erst im Oktober 1972 vereinbarten der deutsche Außenminister Walter Scheel sowie sein chinesischer Amtskollege Ji Pengfei die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern.

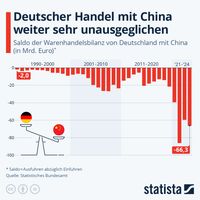

Heute ist China ein zentraler Warenhandelspartner Deutschlands. So liegt China zwar beim Gesamthandel der Bundesrepublik weiterhin an erster Position. Nach Berechnungen des German Trade & Invest (GTAI) hat sich der Abstand zu den USA jedoch deutlich verringert. So summierten sich die deutschen Ex- und Importe mit China 2023 auf rund 254 Milliarden Euro. Im Vorjahr 2022 seien zwischen Deutschland und China noch Waren im Wert von nahezu 300 Milliarden Euro gehandelt worden.

Quelle: Statista

Laut GTAI waren vor allem die Importe aus China waren zuletzt rückläufig, aber auch die Exporte nach China haben leicht nachgegeben. Wesentliche Gründe sehen nach Ansicht der Ökonomen neben der wirtschaftlichen Erholung in den USA auch die Immobilienkrise in China, die geopolitischen Verstimmungen im Verhältnis zu den USA und der EU sowie schwächelnde Industrieinvestitionen.

Zudem habe sich die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von China im letzten Jahr deutlich verringert. Nach den Berechnungen des GTAI ist das Handelsdefizit von rund 51 Milliarden Euro deutlich geringer ausgefallen als im Jahr 2022 (minus 86,1 Milliarden Euro). Zudem wird nicht erst seit der geplanten Cosco-Beteiligung am Hamburger Hafen darüber diskutiert, ob und wie die deutsche Wirtschaft ihre hohe Abhängigkeit von China reduzieren soll.

Allerdings ist China sowohl für die Bundesrepublik als auch die Europäische Union (EU) nicht mehr nur politischer Partner, sondern auch ein wirtschaftlicher Wettbewerber und systemischer Rivale. Neben gemeinsamen Interessen gibt es allerdings viele Konfliktlinien, die vor allem in der innen- und außenpolitischen Entwicklungen des ostasiatischen Landes begründet sind.

So steht China unter anderem wegen der Missachtung von Menschen- und Freiheitsrechten in der Kritik. Im Fokus stehen dabei vor allem der Umgang mit der ethnischen Minderheit der Uiguren in Xinjiang, die Lage in Tibet, der Umgang mit den Protesten in Hongkong sowie das Verhältnis zwischen China (Ein-China-Politik) und Taiwan (Taiwan-Politik).

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich

Die deutsch-französischen Beziehungen reichen bereits bis ins 9. Jahrhundert zurück. So sind die beiden deutschen Staaten aus dem Fränkischen Reich von Karl dem Großen (768-814) hervorgegangen. Nach der Teilung wurde aus seinem östlichen Teil (Ostfrankenreich) das mittelalterliche Heilige Römische Reich Deutscher Nation (HRR) sowie aus dem westlichen Teil (Westfrankenreich) das heutige Frankreich. Das Mittelreich von Lothar I. (843-855) - der Ursprung des späteren Lothringen - wurde später zwischen den beiden Staaten aufgeteilt.

In den darauffolgenden Jahrhunderten war der Streit um diese Gebiete ein Grund für die sogenannte Deutsch-französische Erbfeindschaft, die bis ins 20. Jahrhundert andauerte. So führte unter anderem der habsburgisch-französische Gegensatz wiederholt zu politischen Konflikten und kriegerischen Auseinandersetzungen - zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648), im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688-1697), im Spanischen Erbfolgekrieg (1701-1703) sowie in den ersten beiden Schlesischen Kriegen (1740-1745).

Kurzinformation: Der Élysée-Vertrag Der Deutsch-Französische Freundschaftsvertrag (Élysée-Vertrag) wurde am 22. Januar 1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle im Élysée-Palast von Paris unterzeichnet. Dieser sollte beide Staaten nach jahrhundertelanger "Erbfeindschaft" und verlustreichen Kriegen wieder zusammenführen. Demnach sind beide Regierungen zu Konsultationen in allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik verpflichtet. Zudem wurden regelmäßige Treffen auf Regierungsebene vereinbart. Der Vertrag trat am 2. Juli 1963 in Kraft. Drei Tage später - am 5. Juli 1963 - wurde zudem das Gründungsabkommen für das Deutsch-Französische Jugendwerk unterzeichnet. In der Folgezeit entstanden zahlreiche Städtepartnerschaften sowie Partnerschaften zwischen Schulen und Vereinen. 1988 riefen Bundeskanzler Helmut Kohl sowie der französische Staatspräsident François Mitterrand einen Rat zur Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik sowie einen Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat ins Leben. Für eine kurzzeitige Verstimmung sorgte jedoch eine Präambel, die dem Vertrag von deutscher Seite vor der Ratifizierung hinzugefügt wurde. Darin erklärte die deutsche Seite ihren Willen zur Aufnahme Großbritanniens in die EWG und ihre enge Anbindung an die USA. Außerdem wollte die französische Regierung mit dem Vertrag die Position Europas gegenüber den USA stärken. |

Später wurde dieser Konflikt durch den französisch-preußischen Gegensatz geprägt, der mit dem Deutsch-Französischen Krieg in die deutsche Reichsgründung mündete. Im Ersten Weltkrieg (1914-1918) kam es an der Westfront zu einem erbitterten Stellungskrieg, der auf beiden Seiten mehrere Millionen Tote forderte. Vor allem die Schlacht um Verdun 1916 wurde zu einem Symbol für die Schrecken des Krieges. Nach dem Zweiten Weltkrieg (1939-1945) fand die "Erbfeindschaft" zwischen den beiden europäischen Nachbarländern schließlich ihr Ende. Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Mai 1949 schlug Bundeskanzler Konrad Adenauer außenpolitisch einen klaren Kurs der Westintegration ein.

Dabei bemühte sich der deutsche Kanzler auch um eine Aussöhnung mit Frankreich. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten die beiden europäischen Nachbarländer den Élysée-Vertrag: Er ist das erste große und grundlegende Abkommen zur deutsch-französischen Zusammenarbeit. Darin sollen die Konsultationen zur Koordination und einer gemeinsamen Planung aller wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik sichergestellt werden. Heute werden die zwei Nachbarn in den Medien auch häufig auch als "Motor" der europäischen Einigung bezeichnet.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Großbritannien reichen über mehrere Jahrhunderte zurück. Im Mittelalter konzentrierte sich das Verhältnis zwischen beiden Seiten vor allem auf einen wirtschaftlichen Austausch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren die deutschen Staaten und das Vereinigte Königreich in den Koalitionskriegen (1792-1815) oftmals Verbündete.

Mit der deutschen Reichsgründung im Januar 1871 verschlechterte sich das deutsch-britische Verhältnis, da das Vereinigte Königreich vor allem das angestrebte Gleichgewicht der Kräfte in Kontinentaleuropa gefährdet sah. In den beiden Weltkriegen standen sich Deutschland und Großbritannien als unversöhnliche Gegner gegenüber. Allerdings konnte auch die Friedenszeit nach 1945 die britischen Bedenken gegenüber den Deutschen nicht gänzlich ausräumen.

Vor allem das Bild der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher (1979-1990) über einen schlechten Nationalcharakter der Deutschen, welches durch den deutsch-britischen Gegensatz des 19. und 20. Jahrhunderts und den Nationalsozialismus geprägt war, sorgte für eine Belastung der bilateralen Beziehungen (Chequers-Affäre). Erst nach der deutschen Wiedervereinigung 1989/90 scheint sich das Deutschland-Bild der Briten langsam zu ändern.

Nicht zu vergessen, dass auch das britische Königshaus auf deutsche Wurzeln zurückblickt. So bestand zwischen 1714 und 1837 eine Personalunion zwischen Großbritannien sowie dem deutschen Königreich Hannover. Demnach war der Kurfürst von Braunschweig-Lüneburg bzw. König von Hannover gleichzeitig auch das Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreiches.

Mit der Thronbesteigung von Königin Victoria (1837-1901) endete jedoch die Personalunion, da in Hannover gemäß dem salischen Erbfolgerecht nur die männliche Thronfolge erlaubt war. 1840 heiratete die Monarchin mit Albert (1819-1961) einen deutschen Prinzen aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel

Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel sind besonders heikel und zeitweise auch kompliziert. So entstanden die "besonderen Beziehungen" vor dem Hintergrund des Holocaust. Am 10. September 1952 unterzeichneten die beiden Staaten und der Jewish Claims Conference (JCC) nach langen politischen Debatte das Luxemburger Abkommen.

Die völkerrechtliche Vereinbarung regelte Güterlieferungen und Zahlungen der Bundesrepublik an Israel im Wert von 3,5 Milliarden D-Mark über einen Zeitraum von 14 Jahren. Dabei waren drei Milliarden D-Mark für den Staat Israel, 450 Millionen D-Mark für die außerhalb Israels wohnenden vertriebenen Juden sowie 50 Millionen D-Mark für Juden, die keiner Gemeinschaft angehörten.

Zudem war Deutschland zwischen 1956 und 1967 ein bedeutender Lieferant von militärischer Ausrüstung und Waffen nach Israel. Die Bundesrepublik ist der größte Handelspartner Israels in Europa sowie der drittwichtigste Handelspartner nach den USA und China.

Politisch dauerte es allerdings noch einige Jahre bis zur Aufnahme offizieller Beziehungen. Am 14. März 1960 zu einem ersten Treffen desisraelischen Premierminister David Ben-Gurion und deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer im Hotel Waldorf Astoria in New York. Erst fünf Jahre später - am 12. Mai 1965 - nahmen die Bundesrepublik und Israel offizielle diplomatische Beziehungen auf. Eine Belastungsprobe war jedoch die gescheiterte Befreiungsaktion nach dem Münchner Olympia-Attentat im September 1972.

Bereits 1966 wurde in Bonn die Deutsch-Israelische Gesellschaft gegründet: Die Aufgabe des Vereins ist laut Satzung, "die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel in allen Fragen des öffentlichen und kulturellen Lebens zu vertiefen. Die Gesellschaft dient der Förderung der internationalen Verbundenheit, der Toleranz und der Verständigung der Völker, insbesondere im Nahen Osten."

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Japan

Zwischen Deutschland und Japan sind die Beziehungen traditionell freundschaftlich. Deren Wurzeln reichen bereits bis ins 17. Jahrhundert zurück, als die ersten Deutschen im Dienste der Niederländischen Ostindien-Kompanie (VOC) auf den Inselstaat kamen. Die ersten offiziellen Beziehungen zwischen einem deutschen Staat und dem Kaiserreich wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geknüpft: Am 24. Januar 1861 schloss Preußen mit Japan einen Handels-, Freundschafts- und Schifffahrtsvertrag mit Japan.

In den 1930er-Jahren entwickelte sich das Japanische Kaiserreich zu einem wichtigen Alliierten des nationalsozialistischen Deutschlands. 1936 schlossen die beiden Länder den Antikominternpakt, dem sich in den folgenden Jahren weitere Staaten anschlossen. Am 27. September 1940 unterzeichneten beide Staaten gemeinsam mit dem faschistischen Italien den Dreimächtepakt, der zwei Jahre später durch eine militärische Allianz ergänzt wurde. Allerdings kam es bis zum Kriegsende zu keiner engeren Kooperation - ebenso wenig zu militärischen Operationen.

Nach dem Kriegsende wurden die bilateralen Beziehungen wieder weitgehend normalisiert. 1955 nahmen Japan und die Bundesrepublik die diplomatischen Beziehungen wieder auf. Mit der DDR erfolgte die Aufnahme offizieller Beziehungen erst 1973. Heute ist der ostasiatische Inselstaat ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. So gilt Japan als einer der wichtigsten Exporteure für Elektronik- und Unterhaltungsprodukte wie Computerspiele für Deutschland und andere westliche Staaten.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Namibia

Die Beziehungen zu Namibia sind heute von besonderer Bedeutung. Im 19. Jahrhundert wurde der heutige afrikanische Staat als Deutsch-Südwestafrika eine Kolonie des Deutschen Reiches. Noch heute belastet der Völkermord an den Herero und Nama zwischen 1904 und 1908 das Verhältnis zwischen den beiden Ländern, bei dem bis zu 100.000 Herero und Nama getötet wurden. Erst nach 100 Jahren erkannte die damalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) die historische und moralische Verantwortung Deutschlands für den Völkermord an den Herero und Nama an.

Im Mai 2021 wurde eine Einigung erzielt, in der Deutschland die Gräueltaten an den Herero und Nama als Völkermord anerkennt. Dabei sagte die Bundesregierung rund 1,1 Milliarden Euro zu, die binnen 30 Jahren für Infrastruktur und Entwicklung in Namibia ausgegeben sollen. Die zugesagten Zahlungen sollen aber keine Reparationsleistungen beinhalten.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland

Die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland waren in den vergangenen Jahrhunderten wiederholt von Kooperationen und Allianzen, aber auch von kriegerischen Auseinandersetzungen geprägt. Dabei reichen die Beziehungen zwischen den beiden Staaten bereits weit in die Geschichte der beiden Völker zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörte die damalige Sowjetunion zu den vier Siegermächten. Am 7. Oktober 1949 entstand aus der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) die Deutsche Demokratische Republik (DDR), die bis zu ihrem Ende 1990 den Status eines Satellitenstaates mit der UdSSR einnahm.

Nach der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 arbeiteten Deutschland und Russland zeitweise im Rahmen einer strategischen Partnerschaft zusammen. Seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 durch Russland sind die Beziehungen angespannt. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seit Februar 2022 haben sich die Beziehungen weiter verschlechtert.

Allein im letzten Jahr ist der deutsche Warenexport nach Russland im Vergleich zu 2021 um rund 95 Prozent eingebrochen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2024 noch Waren im Wert von 1,8 Milliarden Euro aus Russland importiert. Vor den Sanktionspaketen der EU gegen Russland beliefen sich die Importe von dort im Jahr 2021 noch auf 33,1 Milliarden Euro. Auch die Exporte nach Russland sind deutlich gesunken. Mit einem Minus von 72 Prozent fiel der Rückgang im gleich Zeitraum weniger stark aus als bei den Importen. So exportierte Deutschland im letzten Jahr Waren im Wert von 7,6 Milliarden Euro nach Russland. Zum Vergleich; 2021 waren es noch 26,6 Milliarden Euro.

Quelle: Statista

Bei den Exporten nach Russland entfiel 2024 knapp ein Drittel auf pharmazeutische und ähnliche Erzeugnisse (30,6 Prozent oder 2,3 Milliarden Euro). Dahinter folgten chemische Erzeugnisse (13,9 Prozent) und Maschinen (11,9 Prozent). Im Jahr 2021 waren mehr als ein Fünftel (21,9 Prozent oder 5,8 Milliarden Euro) aller deutschen Exporte nach Russland Maschinen - vor Kraftwagen und Kraftwagenteilen (16,5 Prozent) sowie chemischen Erzeugnissen (11,4 Prozent).

Die Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien

Die Beziehungen mit dem Nachbarland Tschechien sind bis heute von einer besonderen historischen Bedeutung. Neben den Folgen des Münchener Abkommens 1938 sowie der Zerschlagung der Rest-Tschechei durch das nationalsozialistische Deutschland kam es nach dem Kriegsende 1945 zur Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei. Die rechtliche Grundlage bildeten dafür die Beneš-Dekrete von 1946.

Heute sind Deutschland und Tschechien wirtschaftlich stark vernetzt. So stieg das bilaterale Handelsvolumen 2022 auf ein neues Rekordhoch von 113 Milliarden Euro - ein Anstieg von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Außerdem sind die Beziehungen zwischen dem Freistaat Bayern und Tschechien durch die Aufnahme vieler Sudetendeutschen nach ihrer Vertreibung aus der Tschechoslowakei von besonderer Bedeutung.

Die Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika (USA)

Die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA haben sich bereits im 17. Jahrhundert durch die Auswanderung von Deutschen in die "Neue Welt" entwickelt. Bis ins 20. Jahrhundert wurden das bilaterale Verhältnis vor allem durch Fragen der Migration und der Wirtschaft geprägt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte die US-Politik in ihrer Besatzungszone auf Entnazifizierungsprogramme, die Wiederzulassung der demokratischer Institutionen und den Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft für friedliche Zwecke.

Außerdem legte der US-Außenminister George C. Marshall am 5. Juni 1947 den Grundstein zu einem europäischen Wiederaufbauprogramm. Sein Marshallplan schuf im Kern die wichtigsten Rahmenbedingungen für den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und sicherte in der Folge dessen politische Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand. Außerdem wurden die USA in den kommenden Jahrzehnten der wichtigste politische und wirtschaftliche Partner der neu gegründeten Bundesrepublik. Zudem blieb die Souveränität des westdeutschen Staates durch die alliierten Vorbehaltsrechte bis zur deutschen Wiedervereinigung 1990 weiter eingeschränkt.

- Auswärtiges Amt: Deutsch-Amerikanische Beziehungen

- Wikipedia über die Beziehungen zwischen der EU und den USA

Bilaterale Beziehungen in der DACH-Region

Die bilateralen Beziehungen zu Österreich sind vor allem durch die Erfahrungen aus dem Anschluss Österreichs (1938), der Teilung Europas und Deutschlands und dem Prozess der Europäischen Einigung geprägt. Außerdem war Österreich ein wichtiger Akteur in der Zeit des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die Beziehungen durch den Konflikt mit Preußen geprägt, die 1866 schließlich im Deutschen Krieg mündete.

Die bilateralen Beziehungen mit der Schweiz reichen bereits bis ins frühe Mittelalter zurück. So war die Schweiz seit dem Jahr 1000 ein Teil des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Im 15. Jahrhundert wurde das Bündnis zunehmend als Einheit mit einer eigenen Identität betrachtet. Anfang des 17. Jahrhunderts beteiligte sich die Eidgenossenschaft nicht mehr an den Reichsinstitutionen. Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 lösten sich die Schweizer 1648 endgültig aus dem Heiligen Römischen Reich und der formellen Oberherrschaft des römisch-deutschen Kaisers und wurde damit souverän.

Das Fürstentum Liechtenstein war bis 1806 ein Teil des Heiligen Römischen Reiches, was eine historische Tiefe und Enge der bilateralen Beziehungen begründet. Im Jahr 1939 versuchte die nationalsozialistische Volksdeutsche Bewegung in Liechtenstein einen Putsch anzuzetteln, der allerdings scheiterte. Während des Zweiten Weltkrieges blieb das Fürstentum jedoch neutral. Deutsche Pläne einer Annexion Liechtensteins wurden nie umgesetzt. In der Nachkriegszeit wurden die bilateralen Beziehungen allerdings auch durch die Steueraffäre geprägt.

Besondere bilaterale Beziehungen

Europa

- Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portugal, Schweden, Spanien, Türkei, Ukraine, Ungarn

Afrika

Amerika

Asien

- Afghanistan, Bangladesch, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jordanien, Malaysia, Mongolei, Nordkorea, Pakistan, Saudi-Arabien, Südkorea, Thailand, Vietnam

Ozeanien

Internationale Organisationen

Weitere Informationen

- Wikipedia über die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland (seit 1949)

- Wikipedia über die amtierenden deutschen Botschafter und Ständigen Vertreter

- Wikipedia über die Außenpolitik der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

- Wikipedia über die Botschafter und Ständigen Vertreter der DDR von 1949 bis 1990

- Wikipedia über die deutsche Außenpolitik der Weimarer Republik von 1919 bis 1933

- Wikipedia über die Außenpolitik des Norddeutschen Bundes von 1867 bis 1871

- Wikipedia über die deutsche Außenpolitik in den Jahren 1848 bis 1851

.svg.png/picture-200?_=17d6127e7e8)

.svg.png/picture-200?_=17d7d26a380)

.svg.png/picture-200?_=17da05c5750)

.svg.png/picture-200?_=17f4b9eb2b0)